【2025・2026年合格目標】司法試験|論文答案の「書き方」

本講座は2025・2026年合格目標です。2024・2025年合格目標の講座はこちら

論文答案を上手に書けるようになりたい人に向けて、論文答案作成のイロハと「オンライン添削」をぎゅっと詰め込みました。

本講座は、初めて答案を書く方や答案の作成に慣れていない方が、①答案作成過程を説明した32回の講義、②31通の答案の作成、そして、③答案のオンライン添削を通じて司法試験・司法試験予備試験(予備試験)・法科大学院入試の論文答案の書き方を習得するための講座です。

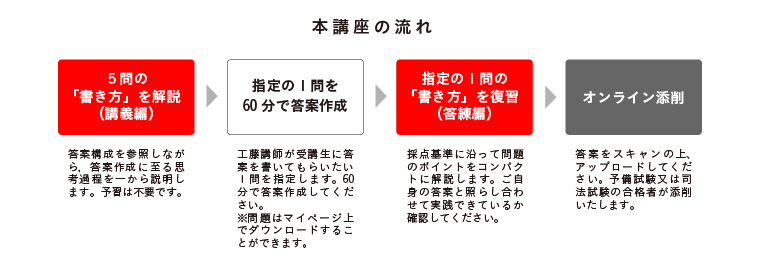

本講座は、「講義編」と「答練編」で構成されます。

まず、講義編においては、論文問題5問につき、答案の流れをまとめた答案構成を参照しながら、答案作成に至る思考過程を一から説明します。そして、工藤講師が受講生に答案を書いてもらいたい問題を5問の中から指定するので、実際に答案を書いてみてください。

次に、答練編では、工藤講師が採点基準に沿って問題のポイントを指摘します。ご自身の答案と照らし合わせることで、講義編でレクチャーされたことが実践できているかを確認することができます。

さらに、答練編で書いた答案は、予備試験合格者又は司法試験合格者によるオンライン添削を通じて評価を受けることができるので、正しく論文答案の書き方を習得することができます。

論文答案の「書き方」を知らなければ、いくら知識を蓄えても書けるようにはなりません。まだ論文答案を書いたことがない方はもちろん、どのように書き始めたらいいのか悩むことが多い方や、答案構成が上手くできない方、答案を最後まで書ききることができない方は、本講座をご利用ください。

※本講座は、2025・2026年試験に対応しております。

2026年試験に必要な法改正が発生した場合には、補遺や補講にて対応いたします。

こんな方にオススメ

- インプット講義を終了後、論文の書き方や思考方法を学びたい方

- 答案構成が上手くできず、どのように書き始めたらいいのか悩むことが多い方

- 講師の答案作成の思考過程を追体験し論文に慣れていきたい方

- 答案の添削を通じ、書き方が正しいのか客観的な評価を求める方

担当講師:工藤 北斗

- 書き方の基礎1回

- 憲法5回

- 行政法4回

- 民法5回

- 商法4回

- 民事訴訟法4回

- 刑法5回

- 刑事訴訟法4回

- 合計32回

時間

- 書き方の基礎約3時間

- 憲法約5時間

- 行政法約2.5時間

- 民法約5時間

- 商法約3.5時間

- 民事訴訟法約3.5時間

- 刑法約5時間

- 刑事訴訟法約3.5時間

- 合計約31時間

- ※ 時間数は、多少前後する場合がございます。

教材発送日・視聴開始日

- 書き方の基礎民法2023年12月14日

- 商法民事訴訟法2023年12月22日

- 刑法刑事訴訟法2024年4月11日

- 憲法行政法2024年6月20日

- ※「書き方の基礎」には、教材発送がございません。マイページより、テキストPDFをダウンロードしてお使いください。

視聴期限

2026年9月30日

添削実施要領

添削実施方法:オンライン添削(詳細はこちら)

※ 郵送・持参による提出はできませんので、スキャン環境、インターネット環境が整っていない方は、くれぐれもご注意ください。

添削実施期間:教材発送日~2026年9月30日

字数制限:Word形式でご提出の場合は2500字以内、答案用紙提出の場合は4枚以内

添削に要する期間:ご提出後、概ね10日以内に添削をして、システム上にアップロードします。

※2026年6月末までにご提出いただきました答案は、司法試験実施日前に添削の上、ご返却いたします。

サンプル講義

本講座は、32回の講義とオンライン添削で論文答案の書き方を習得するための講座です。

まだ論文答案を書いたことがない方はもちろん、論文に苦手意識のある方なども、本講座をご利用ください。

本講座の特長

(1)工藤北斗講師の答案作成の思考過程を追体験する

法学の論文式試験は、法律用語を基本として、条文や判例の知識を用いながら解答しなければならないという点でかなり特殊な試験です。そのため、必要以上に難しいというイメージを抱き、論文アレルギーになってしまっている方も多くいます。

本講座では工藤北斗講師が、問題を読んでから実際に答案を作成するまでの各プロセスを丁寧に説明しますので、講師の思考過程を追体験することができます。まずは、「できるかも。」と思うことが、論文に慣れるための第一歩です。

本講座で論文答案を書くための思考過程を学び、論文を書くことに慣れてください。

(2)予習不要。問題と答えを事前に説明します。

法学の論文式試験は、上記のようにかなり特殊な試験であるため、論文式試験に対応することができる力を身につけるためには一定の時間を必要とします。そのため、アガルートアカデミーでは、知識の定着を待たず、すぐに論文対策を始めることをお勧めしています。

本講座では、まず、基礎的な論文問題5問を解説します(講義編)。そのうちの1問について、皆さんに1時間で実際に答案を作成していただいた後、採点基準を示しつつ、その問題について解説します(答練編)。

このように事前に問題とその答えをお伝えしますので、知識がまだ定着していないという方でも安心して受講していただくことができます。

※ 基本知識のインプットには総合講義300をご利用ください。

(3)実践できているかどうか、オンライン添削で確かめる

工藤北斗講師の解説講義を聴いて、思考過程を追体験した後、実際に答案を書いてみてください。おそらく、耳で聴いて理解できていたことが、簡単には実践できないことを痛感することでしょう。答案作成技術は、何度も同じミスを繰り返しながら、第三者の指摘を受けながら少しずつ培われていくものです。

本講座では、講師が指定した問題を実際に書いた後、答練編において解説講義を受講して、採点基準に照らしながら自身の答案の出来を確認するだけでなく、オンライン添削によって、司法試験合格者からの評価とコメントをもらうことができます。

そのため、講義編で身に着けた思考方法や答案作成技術が実践できているかを実際に確認することができます。

(4)科目ごとの特徴を知る

司法試験の論文式試験で問われる7法についての論文問題は、同じ法律であってもその答案作成方法に科目ごとの特性があります。例えば、憲法であれば、判例と問題文との相違を見抜き、その問題に判例の考え方をそのまま適用することができるかという視点が必要になります。商法では、膨大な条文を事前に理解、整理しておき、問題文から与えられた情報に対して、正確に適用すべき条文を示せるかという視点が必要になります。

本講座では、そのような論文式試験の科目特性も解説します。総合講義で知識を習得することと並行して、本講座で各科目の特性を学んでおくことで、その科目では、どのようなことに注意しながら学習すればよいのかが分かり、知識のインプットにおいても有益です。

(5)デジタルブックがご利用いただけます

デジタルブックは紙のテキストを持ち運ぶことなく場所や時間を選ばず学習を進めることができるので、学習効率をアップさせることができます。PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

本講座の受講方法

(1)講義編の問題・解説・解答例に目を通した上で講義を聴く

各科目の講義編では、毎回5問について解説がなされます。この5問については、必ずしも自力で解く必要はありません。本講座は、論文答案のイロハを学ぶこと、論文答案のイメージを掴むことを目的としているからです。予め問題・解説・解答例に目を通した上で、解説講義を聴いていただければ結構です。

(2)答練編の問題を解いてみる

講義編の5問の解説を聴いた後、答練編の問題(講義編で扱った5問のうちの1問を出題します。)について、答案構成をして、答案を書いてみて下さい。

ここでも、答案構成・答案作成を全て自力でやる必要はありません。自分でできるところまで答案構成・答案作成をして、できないところが出てきたら解説や解答例を見ながら答案構成をし、又は答案を書いてみます。そして、またできるところまで自分でやってみて……という繰り返しで、答案を作成し、提出してください。

制限時間は60分としていますが、これも目安にすぎませんので、それ以上に時間がかかってしまったとしても、ひとまず答案を完成させてください。

このように、カンニングしながら、時間がかかりながらでも構いませんので、自分で手を動かし、答案を作成してみるということが重要です。

(3)添削を受ける

実際に書いた答練編の問題の答案を提出し、添削を受けましょう。添削者の評価、点数、コメント等を参照しながら、どこができていて、どこができなかったのか確認し、改善点を把握してください。その改善点を意識しながら、次回の答練編の問題について答案を作成してみてください。

合格者の声

令和4年 司法試験 合格者の声

法科大学院卒業 20代

菊地 葵衣さん

公法系25位

司法試験に合格するには、論文答案を書く力が必要です。どんなに知識があっても、論文答案として形にならなければ、使える知識とは言えません。「書き方」講座においては、基本的な論文答案の書き方を徹底的に学ぶことができます。基本を知っていれば、たとえ論点が違っても、対応することができます。基本の書き方が知れるという点で、必須の講座だったと思います。

学生 法科大学院卒業 30代

A.Kさん

私は、法律の知識ほぼゼロからのスタートであったため、まずは各科目の総合講義300を使って最初の1周目を早期に終わらせ、2周目に入ったところで、論文答案の「書き方」講座・重要問題習得講座の演習を総合講義300の2周目の学習と並行して始めました。

この勉強のおかげで、約半年の勉強でロースクールに既習で入学するまでの力をつけることができました。

令和4年 予備試験 合格者の声

20代 大学生

加藤 瑠さん

この講座は、インプットからアウトプットに移行する架け橋として、非常に有用な講座でした。インプットが終わった段階では、論文の書き方はわかりません。でも、書き方講座は書き方に特化した解説となっており、「論文を書く」とはどういうことかがわかります。自分はこの講座では、内容を理解しようとは心がけず、論文の雰囲気を知ろうという姿勢でいました。内容の理解は重要問題習得講座でよく、書き方講座は論文への移行をスムーズにするもので、読み物として使うのもいいと思います。

20代 大学生

伊藤 雄太さん

総論部分の講義で各科目に共通する法的三段論法とは何かといった答案作成の基礎中の基礎から科目ごとの書き方まで、初学者が答案作成するにあたって聞きたいことを全て講義してくれました。その後に各科目五問で一回とするユニットを数ユニット解いていきますが、各ユニットの最後に添削問題がついているので、手を動かすことになりますし、添削で内容面に加えて形式面でもアドバイスをくれるため、講座受講により論文答案の書き方を理解できるようになりました。さらに、答案構成がどのようになるかなど、通常の演習書をやっているだけでは全くわからない部分についても触れてくれるため、初学者にとって最適です。

令和3年 予備試験 合格者の声

20代 男性

愛甲 隼大さん

総合講義を受講後に、最初のアウトプットとして受講しました。各科目ごとの基本的な書き方を体感し、その後の勉強でどのような知識を取捨選択し、どのように使っていくかを具体的にイメージすることができました。また、添削があるので勉強の初期段階に正しい書き方のフォーマットを身に着けることができた点が良かったと思います。

20代 女性

秋丸 ハルカさん

基本的な事例を題材に答案構成の仕方から丁寧に解説してもらえるので、初めて答案を書く際の大きな指針となりました。いきなり重問から入らずにこの講座を経たことで、効率よく重問の演習に取り組むことができました。

本講座を含むカリキュラム

各カリキュラムは、単科講座の合計額よりも割引してご提供させていただいておりますので、複数講座をご受講予定の方は、ぜひカリキュラムをご検討ください。

司法試験予備試験・法科大学院入試(既修コース)の最短合格に必要なすべての要素が詰まったカリキュラム

これから司法試験・予備試験を目指して学習を開始される方(初学者、学習未経験者)が、論文式試験攻略のための基礎力を付けるためのカリキュラム

これから学習を開始し、1年で法科大学院入試の合格を目指す方のためのカリキュラム

価格/講座のご購入

2025・2026年合格目標

論文答案の「書き方」全7科目

78,000円(税抜)85,800円(税込)