【2024最新】司法試験の難易度・合格率をアガルート講師がお答えします

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

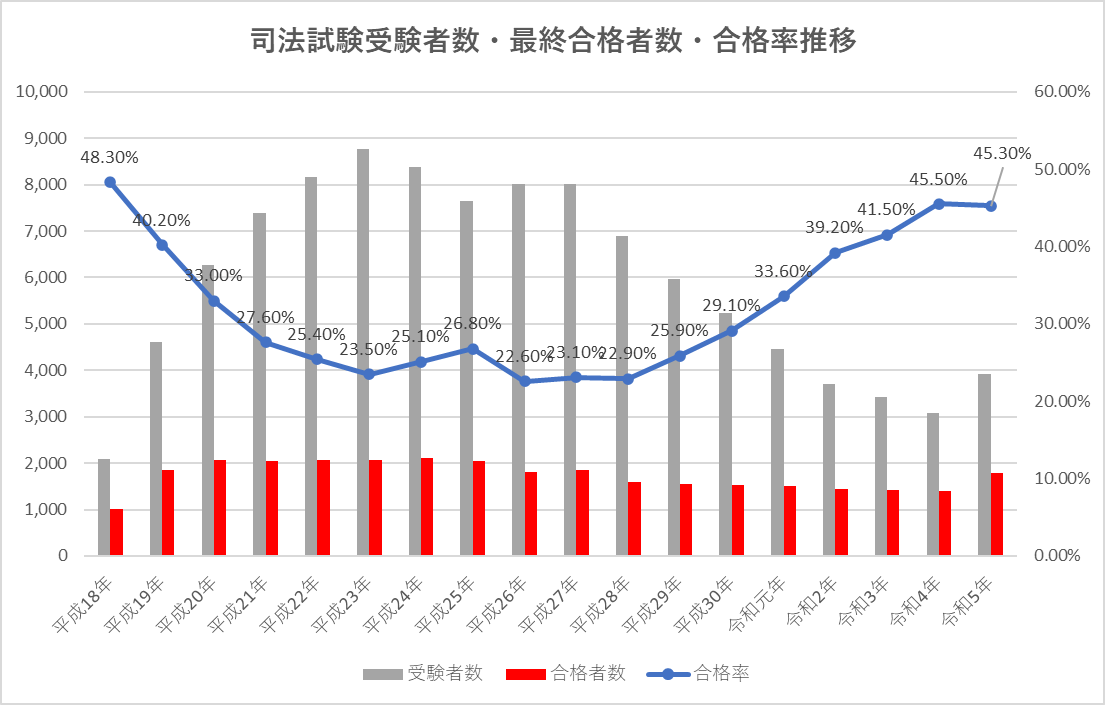

令和5年(2023年)司法試験の合格率は45.3%でした。

受験者数3,928人に対して最終合格者数は1,781人という結果になっています。

本コラムでは、これから司法試験を目指したいという方に向けて、司法試験がどれくらい難しいのか、 合格率がどれほどなのか?といった疑問に現役の予備校講師がお答えしていきます。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

動画で分かる!司法試験の難易度・合格率

司法試験の合格率

令和5年(2023年)司法試験の受験者数3,928人に対して最終合格者数は1,781人、合格率は45.3%という結果でした。

合格率で見ると令和5年(2023年)の司法試験は昨年(合格率45.5%)に比べて、難易度の変化はあまりなかったと言えるでしょう。

平成29年(2017年)~令和3年(2021年)の25.9%~39.2%と比べ、直近の2年は合格率が上がっています。

司法試験の難易度

司法試験は国家資格の中でも最難関の資格です。

司法試験の合格率は例年20~40%です。

現在の司法試験は、①法科大学院を卒業するか②予備試験に合格しないと、受験することができません。

そのため、1年~2年の法科大学院卒業、または予備試験合格して司法試験の受験資格を得た一定の法的知識がある人でも20%~40%しか合格できないことを意味します。

このように考えると、実際の数字以上に司法試験の難易度は高いことが分かると思います。

関連コラム:予備試験とは?司法試験との違い・日程・配点等を解説

司法試験・短答式試験の難易度は?

司法試験の短答式試験は175点満点(民法75点 刑法50点 憲法50点)で実施され、例年100点前後(60%前後)が合格点となっています。

そこまで高い得点が求められるわけではないため、試験それ自体の難易度としては高いとまでは言えないでしょう。

ただし、司法試験の短答式試験は論文式試験の直後に実施されるため、短答のためだけの対策をする時間が取りづらい点については難しいポイントとなるでしょう。

司法試験・論文式試験の難易度は?

司法試験の論文式試験は問題の分量が多く、また問われている内容も高度な場合が多いです。その問題を1科目2時間(選択科目は3時間)で解答する必要があるため、試験の難易度だけでいうと非常に高いといえるでしょう。

しかし、司法試験の論文式試験は相対評価であるため、いかに問題が難しかったとしても近年は短答に合格した人の中から50%~60%の人が合格します。

そのため、問題の難易度が高いことを過度におそれる必要はありません。

司法試験と予備試験どっちが難しい?

最終的な到達点である司法試験の方が問題の難易度は高いです。

予備試験の合格率は3~4%、司法試験の合格率は20~40%と合格率だけで見ると予備試験の方が難しく感じるかもしれませんが、予備試験は司法試験の受験資格を得るための試験という位置づけです。

実際に問題文の流れも司法試験の方が長く、また法務省から発表される出題趣旨を見ても司法試験の方がより高度な理解を求められています。

関連コラム:予備試験の難易度は?現役予備校講師が正直に解説します

司法試験と他資格の難易度を比較

学習時間の観点から見て司法試験の合格に必要な時間は約5000時間と長く、難しいと言えるでしょう。

ここでは他の資格と司法試験の難易度を学習時間の観点から比較していきましょう。

以下は一般的に合格までに必要とされる学習時間の目安になります。

他資格に比べて司法試験合格までに必要な学習時間はかなり長いことが分かります。

| 試験名 | 勉強時間(目安) |

|---|---|

| 司法試験 | 約5,000時間 |

| 司法書士試験 | 約3,000時間 |

| 社労士試験 | 約800~1,000時間 |

| 行政書士試験 | 約600時間 |

| 宅建試験 | 約300~400時間 |

司法試験の受験者数・最終合格者数・合格率の推移

| 年度 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|

| 平成18年 | 48.30% | 2,091人 | 1,009人 |

| 平成19年 | 40.20% | 4,607人 | 1,851人 |

| 平成20年 | 33.00% | 6,261人 | 2,065人 |

| 平成21年 | 27.60% | 7,392人 | 2,043人 |

| 平成22年 | 25.40% | 8,163人 | 2,074人 |

| 平成23年 | 23.50% | 8,765人 | 2,063人 |

| 平成24年 | 25.10% | 8,387人 | 2,102人 |

| 平成25年 | 26.80% | 7,653人 | 2,049人 |

| 平成26年 | 22.60% | 8,015人 | 1,810人 |

| 平成27年 | 23.10% | 8,016人 | 1,850人 |

| 平成28年 | 22.90% | 6,899人 | 1,583人 |

| 平成29年 | 25.90% | 5,967人 | 1,543人 |

| 平成30年 | 29.10% | 5,238人 | 1,525人 |

| 令和元年 | 33.60% | 4,466人 | 1,502人 |

| 令和2年 | 39.20% | 3,703人 | 1,450人 |

| 令和3年 | 41.50% | 3,424人 | 1,421人 |

| 令和4年 | 45.50% | 3,082人 | 1,403人 |

| 令和5年 | 45.30% | 3,928人 | 1,781人 |

※出典:法務省:司法試験の結果について

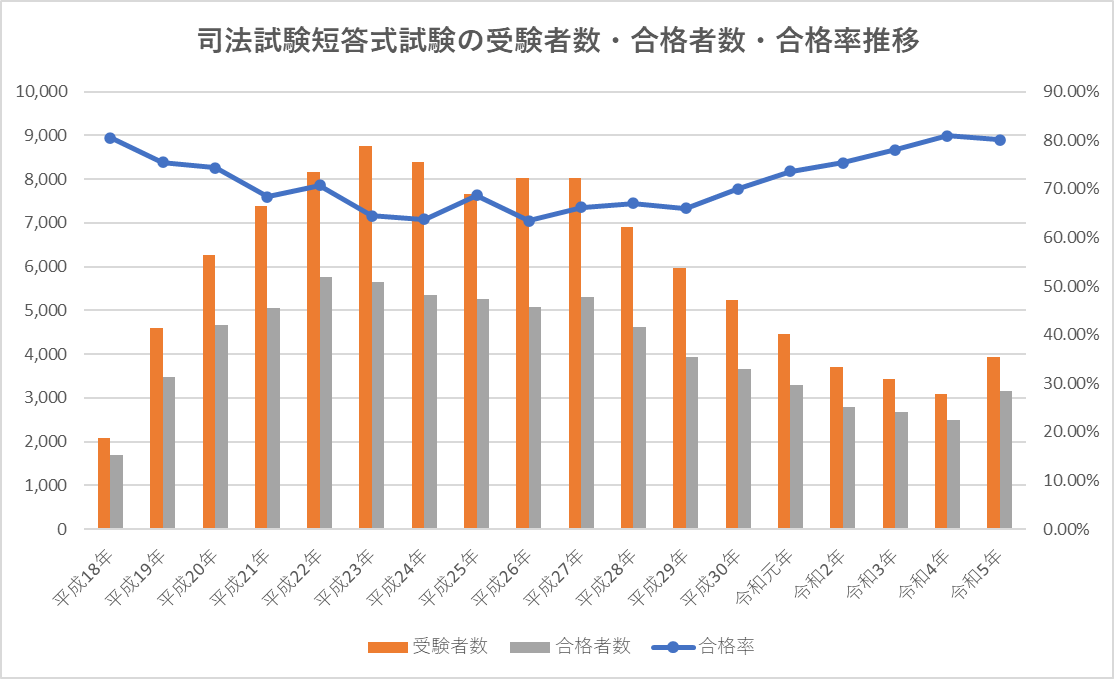

司法試験における短答式試験の合格率

令和5年司法試験短答式試験の受験者数3,928人に対して最終合格者数は3,149人、合格率は80.1%という結果でした。

| 年度 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 |

|---|---|---|---|

| 平成18年 | 80.5% | 2,091人 | 1,684人 |

| 平成19年 | 75.5% | 4,607人 | 3,479人 |

| 平成20年 | 74.3% | 6,261人 | 4,654人 |

| 平成21年 | 68.4% | 7,392人 | 5,055人 |

| 平成22年 | 70.7% | 8,163人 | 5,773人 |

| 平成23年 | 64.5% | 8,765人 | 5,654人 |

| 平成24年 | 63.7% | 8,387人 | 5,339人 |

| 平成25年 | 68.7% | 7,653人 | 5,259人 |

| 平成26年 | 63.4% | 8,015人 | 5,080人 |

| 平成27年 | 66.2% | 8,016人 | 5,308人 |

| 平成28年 | 67.0% | 6,899人 | 4,621人 |

| 平成29年 | 66.0% | 5,967人 | 3,937人 |

| 平成30年 | 70.0% | 5,238人 | 3,669人 |

| 令和元年 | 73.6% | 4,466人 | 3,287人 |

| 令和2年 | 75.4% | 3,703人 | 2,793人 |

| 令和3年 | 78.0% | 3,424人 | 2,672人 |

| 令和4年 | 80.9% | 3,082人 | 2,494人 |

| 令和5年 | 80.1% | 3,928人 | 3,149人 |

関連コラム:司法試験・予備試験の短答式試験とは?難易度を解説

予備校講師から見た司法試験の難易度が高い(合格率が低い)理由

これまでは、合格率という観点から司法試験の難易度を分析してきました。

ここからは、自分自身の経験をもとに、司法試験がなぜ難しいのかを分析してみたいと思います。

1.受験資格を得る必要がある

司法試験が難しい一つ目の理由は『受験資格を得ること』です。

司法試験の合格率は令和5年度で45.30%と数字だけを見ると高い水準となっております。

そのため「そこまで難しい試験なのか?」との印象を受けますが、現在の司法試験を受験するためには①予備試験に合格する又は②法科大学院を経由する必要があります。

したがって、司法試験の受験資格を得ている段階で一定程度は法律の実力があることになります。

そこから半分以下しか合格できないと考えると数字ほど易しい試験ではないといえるでしょう。

予備試験合格者と法科大学院ルートの司法試験合格率を比較

| 試験年度 | 予備試験合格者 | 法科大学院ルート |

|---|---|---|

| 平成29年 | 72.5% | 22.5% |

| 平成30年 | 77.6% | 24.7% |

| 令和元年 | 81.8% | 29.1% |

| 令和2年 | 89.4% | 32.7% |

| 令和3年 | 93.5% | 34.6% |

| 令和4年 | 97.5% | 37.6% |

| 令和5年 | 92.6% | 40.6% |

令和5年度の予備試験合格者の司法試験合格率は92.6%と非常に高い数字になっています。

一方、令和5年度の法科大学院ルート全体の司法試験合格率は40.6%と予備試験合格者と比べて非常に低い数字になっています。

司法試験に合格しやすいという点は予備試験ルートのメリットであり、反対に予備試験に合格することが難しいことが予備試験ルートのデメリットになるでしょう。

法科大学院ルート全体の合格率は近年30~40%前後を推移しています。

これを高いとみるか低いとみるかは難しいですが予備試験ルートと比べると低いということになります。

そのため、法科大学院ルートのメリットは一般論として予備試験に合格するよりも法科大学院に入学することの方が容易という点であり、デメリットは司法試験の合格率が予備試験ルートよりも低いところがあげられるでしょう。

ただ、法科大学院に入学できたとしても修了することはまた難しいため、一概に法科大学院ルートの方が易しいと言い切るのは難しい点には留意が必要です。

関連コラム:予備試験の難易度は?現役予備校講師が正直に解説します

法科大学院別の司法試験合格率

ここでは令和5年度の法科大学院別の司法試験合格率上位3校と下位3校を見てみましょう。

法科大学院によっても合格率に差があるのが分かります。

そのため、法科大学院ルートを選択する場合でも合格率の高い法科大学院を目指すのがオーソドックスな戦略になるでしょう。

ただ、法科大学院は2年ないし1年過ごす場所になるため、合格率だけではなく立地、行われる授業の内容、自習環境など様々な点を考慮して選択する必要があるでしょう。

| 順位 | 法科大学院名 | 合格率 | 受験者数(人) | 最終合格者数(人) |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 京都大法科大学院 | 68.4% | 275 | 188 |

| 2位 | 一橋大法科大学院 | 67.2% | 180 | 121 |

| 3位 | 慶應義塾大法科大学院 | 60.0% | 310 | 186 |

| 38位 | 琉球大法科大学院 | 8.8% | 34 | 3 |

| 39位 | 駒澤大法科大学院 | 7.4% | 27 | 2 |

| 40位 | 立教大法科大学院 | 6.7% | 15 | 1 |

関連コラム:【最新】法科大学院の司法試験合格率ランキング!既修・未修でどう違う?

関連コラム:法科大学院(ロースクール)入試の難易度を倍率と合格率から分析!

2.学習する科目数が多い

司法試験が難しい2つ目の理由は『科目数の多さ』です。

司法試験は、下記の8科目について学習する必要があります。

- 憲法

- 行政法

- 民法

- 商法

- 民事訴訟法

- 刑法

- 刑事訴訟法

- 選択科目(倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、環境法、国際関係法(公法系)、国際関係法(私法系)からいずれか1科目選択)

また、それぞれの科目についても、非常に広い範囲を学習しなければなりません。

例えば、民法を細分化すると、総則、物権、担保物権、債権総論、債権各論、不法行為、親族、相続という複数の分野に分かれます。

加えては司法試験は、各科目について最低ラインが存在するため、全科目について合格レベルの知識をつける必要がある点も難しさの要因となっています。

アガルートでは基本7科目については総合講義300という入門講座をご用意しております。

これは7科目すべて合わせて約300時間でインプットを終えることができる講座になっており、科目数が多い司法試験の学習を短時間で終えることが可能となります。

また、総合講義300のテキストは必要十分な知識が各科目1冊でまとまっているため、まとめノートとしても有用です。

関連コラム:【司法試験・予備試験】選択科目ごとの合格率・難易度を解説!

3.論文式試験の難易度が高い

司法試験が難しい3つ目の理由は『論文式試験』があるところです。

司法試験の論文式試験は、問いに対しての解答を白紙の解答用紙に書く必要があります。

以下論文式試験がなぜ難しいのかを説明したいと思います。

(1)書くべきことを自分で決める必要がある

択一式の試験は、選択肢の中から正しいものを選ぶため、正解が問題中に存在します。

しかし、論文式試験は、何を書くのか、どの程度の分量を書くのかをすべて自分で決める必要があります。

このような試験は他にあまりないため、学習をはじめたばかりの方は、書いてと言われても『何をどう書けばいいの?』という状態になってしまいます。

一定の知識を入れたとしても、論文を書くという段階になって躓いてしまう方は非常に多い印象です。

(2)法的な知識があるだけでは書けない

司法試験は、自分の書いた答案を採点者に読んでもらう必要があります。

そのため、人に伝わる文章を書かなければなりません。

しかし、多くの受験生は文章を書くことに慣れていないため、自分ではちゃんと書けているつもりでも、主語がない文章を書いてしまったり、主語と述語を対応していない文章を書いてしまったりと、人に伝えるには不十分な答案を書いてしまうことが多くあります。

さらに厄介なことに多くの受験生が、自分が分かりにくい文章を書いているということに無自覚であることが多いため、修正することが困難です。

アガルートの予備試験最短合格カリキュラムでは、約100通ものオンライン添削がついているため答案に対する客観的な評価を十分な数得ることができます。

4.答えがないことを学ぶ

司法試験が難しい4つ目の理由は『答えがないことを学ぶ』という点です。

一般的に法律の勉強は、暗記が大事というイメージがあるように思います。

これは一面では誤りではありません。

実際、司法試験に合格するために覚えなければならない事項は沢山あります。

しかし、法律の勉強が難しい最大の理由は決まった答えがないところにあると思います。

例えば、ある問題点を解決するための考え方として『判例はこう考えている』『学説はこう考えている』など複数の手段が存在することが多くあります。

そのため、受験生としては『結局何が正しいの?』となってしまいます。

多くの受験生は正解のないことを勉強することに慣れていないため、司法試験の勉強を難しいと感じてしまうことが多いように思います。

アガルートの総合講義300、論文答案の書き方講座、重要問題習得講座、短答知識完成講座Ⅰでは学習を進める中で生じた疑問をいつでも「オンライン質問サービスKIKERUKUN」に質問として投稿することができるフォロー制度がございます。

これらを利用すれば、理解の難しい場所も暗記に頼らない学習が可能となります。

司法試験を目指そうと思ったときにやるべきこと

ここからは、司法試験を目指すにあたってやっておくべきことを紹介していきます。

法律の学習との相性を確かめる

司法試験の合格を本気で目指そうと思うと、膨大な時間と労力を勉強に費やす必要があります。

そのため、まずは法律の勉強が肌に合うかを確認してみることをお勧めします。

方法としては、各科目の入門書のような書籍を一読してみましょう。

アガルートでは資料請求で講座の一部を無料体験して頂けます。

無料講座をご視聴頂き法律の学習との相性を確認することができると思いますので、積極的にご利用ください。

受験資格の決定

先のとおり、司法試験の受験資格を得るためには、①法科大学院を卒業する又は、②予備試験に合格する必要があります。

これから勉強を始める方は自分がいずれの方法で受験資格を取得するのかを決めましょう。

費用、取得の容易性、取得までに必要な時間などを考慮して、慎重に判断する必要があります。

勉強時間が確保できるかを判断する

これは大学生の方でも社会人の方でも共通ですが、とにかく勉強する時間を確保する必要があります。

ご自身のおかれた状況の中で、1日どのくらい勉強時間を確保することが出来るのかを確認して頂きたいです。

概ねの目安ですが、最低でも1週間で30時間程度の勉強時間をコンスタントに1年以上確保する必要があると考えています。

※関連コラム:司法試験予備試験に1年(最短)で合格する勉強法

予備校の利用を検討する

先程も書いたとおり、司法試験の勉強は慣れない論文を書く必要があったり、答えのない勉強をする必要があったりと、独学で勉強を進めるには多くの不安要素があります。

その点、予備校を利用すると『どのように論文を書けばよいのか』『様々考え方はあるが試験対策としてはこの考え方を理解すれば良い』などを講師が教えてくれるため、勉強の道しるべになり、心強いと思います。

そのため、状況が許すのであれば予備校の利用を検討することをお勧めします。

司法試験に合格するためのポイント

インプット・アウトプットを繰り返す

学習初期段階では、どうしても「講義で教えてもらったことを理解しないと次に進んではいけないのではないか」と思いがちです。

しかし、実際はいきなり講義の内容を理解することは難しく、またそれを目指すと、いつまでたってもインプットの時期を終えられません。

ざっとインプットを行ったあとは、すぐに事例問題にあたり事例問題に取り組む中で分からない部分について、またインプット講義に戻るという作業が重要となります。

合格ラインを見誤らない

司法試験の出題趣旨を見ると出題者が要求しているレベルは極めて高く、合格者でも出題者が答えてほしいことのすべてには答えられていないことが予想されます。

そのため、「どのくらいのことができれば合格なのか」を再現答案などを利用して分析する必要があります。

これを怠ると「出題趣旨で求められていることをどうすれば書けるのか」という観点で学習を進めてしまい、合格ラインをはるかに超えたレベルの学習をしてしまい効率が悪くなってしまいます。

過去問対策を怠らない

司法試験は問題文も長く、科目によっては誘導文があったりするなど出題の形式に特徴があります。

そのため、いくら知識があったとしても過去問特有の問われ方について対策をしていないと途中答案になってしまうなど上手く立ち回れないことがあります。

年度によって傾向の変化がありますので、最低でも過去5年分くらいの過去問はしっかりとした対策を講じる必要があるでしょう。

難易度が高い司法試験の対策方法3選

独学

司法試験の学習を独学で行うためには、下記のテキストや問題集を最低限買いそろえる必要があるでしょう。

①各科目のインプットテキスト

②各科目の問題集

③短答試験の過去問解説

④論文試験の過去問解説

⑤コンパクト六法

そのうえで、①各科目のインプットテキストを使用して知識を入れ、②各科目の問題集や④論文試験の過去問解説で事例問題を解く練習をすることになります。

また、それとは別に③短答試験の過去問解説を使って短答対策も講じる必要があります。

現在は分かりやすいテキストが市販されているとはいえ、多くの人にとって①各科目のインプットテキストを読んで内容を理解することは難しいです。

また上で述べたとおり、論文は自分限りで出来不出来を判断することが難しいため、司法試験の学習を独学で行うことは難しいといえるでしょう。

関連コラム:司法試験・予備試験に独学で合格するのが難しい4つの理由

予備校に通学する

予備校に通学して対策をする場合のメリットとしては、一緒に勉強をする仲間ができる可能性がある点と、決まった時間に予備校に行かないとライブ講義を受けられない場合はペースメーカーの役割を果たしてくれる点があげられます。

デメリットとしては、時間に融通がきかない点や、移動時間などが取られてしまうことがあげられます。

通信講座を利用する

通信講座を利用して対策する場合のメリットとしてはいつでもどこでも、自分のライフスタイルに合わせて講義を受講できる点があげられます。

また、講義のスピードを早くしたり遅くしたり、戻したりと自由自在な点もメリットでしょう。

通勤途中や移動中、少しの隙間時間を学習時間に充てることができるので、効率よく学習を進めることができます。

デメリットとしては勉強仲間が出来にくいことがあげられます。

アガルートでは「オンライン質問サービスKIKERUKUN」を用いた質問制度やオンライン自習室(2024年夏ころスタート予定)をご用意しておりますので通信講座を利用する際のデメリットを気にせず学習していただくことが可能となっております。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

この記事の著者 富川 純樹 講師

富川 純樹 講師

関西学院大学法科大学院(未修)を卒業後,平成27年に司法試験に合格(69期)。

アガルートアカデミーでは,ラウンジ(個別指導)や受験生の受講相談も担当している。

富川講師の紹介はこちら

Twitter:@dsx79079