司法試験予備試験に1年(最短)で合格する勉強法とスケジュール

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

司法試験予備試験(予備試験)とは,司法試験の受験資格を得るための試験です。

予備試験に1年(最短)合格するための学習スケジュール,学習方法・勉強法をご紹介します。

予備試験に最短で合格し,司法試験の最短合格を目指しましょう。

司法試験・予備試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 司法試験・予備試験・法科大学院の情報収集が大変

- 司法試験・予備試験・法科大学院に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

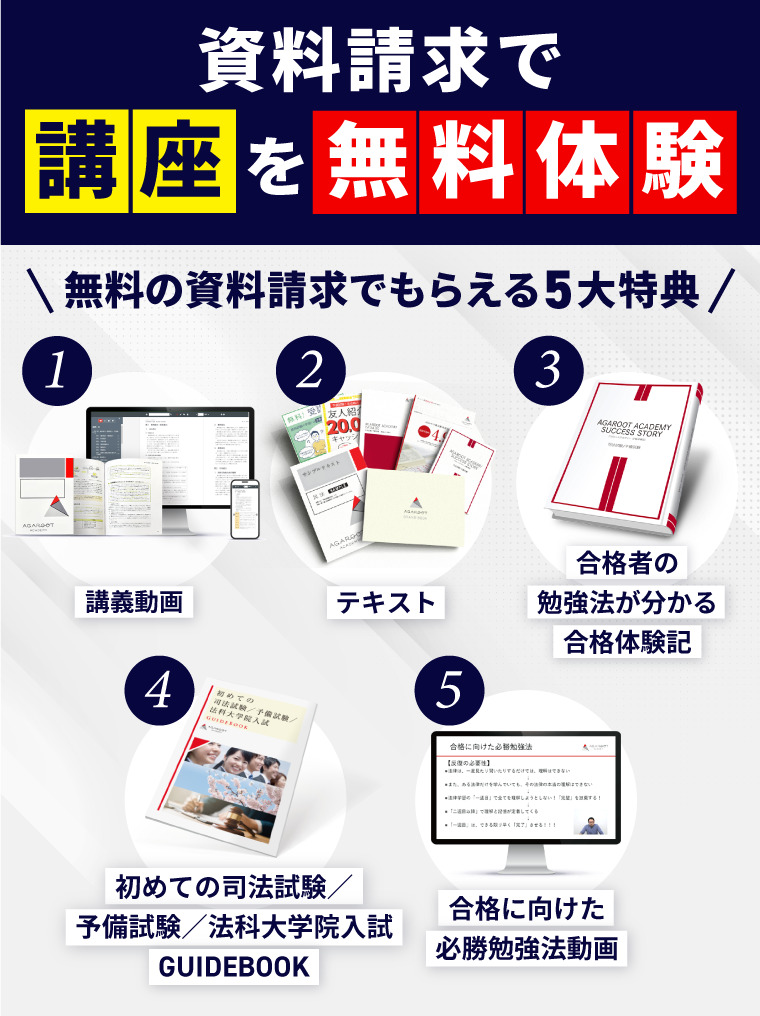

約13時間分の民法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

予備試験最短合格のための学習戦略

司法試験予備試験とは

司法試験予備試験とは,法科大学院修了者と同等の学識や能力、素養を持っているかを判定するための試験です。

正式名称は,「司法試験予備試験」ですが,「予備試験」と呼ばれるのが通常です。

予備試験に合格すれば,法科大学院を修了しなくても司法試験を受験することができるため,予備試験に最短で(=1年で)合格することが,司法試験の最短合格に繋がります。

関連コラム:予備試験とは?司法試験との違い・日程・配点等を解説

予備試験の仕組みと難易度

予備試験は,7月に短答式試験,9月に論文式試験,1月に口述試験が行われ,それぞれの試験を順次突破していくという段階式の選抜方法を取っています。

それぞれの試験の成績は,その試験の合否の判定のみに用いられます(その次の試験の合否には影響しません)。

そのため,まずは7月に行われる短答式試験を突破しなければなりません。

短答式試験は,合格率が20%前後と,簡単な試験ではありませんが,そうはいっても中には記念受験的な人もおり,また知識を中心に問う出題傾向にあるため,コツコツと勉強しさえすれば,突破できる難易度の試験です。

これに対して,論文式試験は,予備試験では,短答式試験に合格した受験生のうちの20%前後しか合格しない試験です。

この中には当然記念受験的な人は含まれていませんし,また,出題傾向が,基本的な知識をベースとして,高度な思考力・応用力を問うものであるため,相当な難関試験になっています。

なお,口述試験は,論文式試験を突破した人の中の90%前後が合格する試験であるため,口述試験の対策を考えるのは,論文式試験を突破した後でいいでしょう。

関連コラム:予備試験の難易度は?現役予備校講師が正直に解説します

予備試験1年(最短)合格のためのポイント

躓きを復習する時間を十分に確保する

最短で合格するためには、いかに一通りの学習を早く終えるか、ということが非常に重要です。

一度勉強しただけで深く理解することは不可能ですので、自分の躓きがちなところ、苦手なところをできるだけ早く把握し、それを克服するための復習時間を十分に確保する必要があります。

苦手な部分を見つけつつ、全体像をつかめるように意識して学習を進めましょう。

論文試験突破のための演習・過去問を繰り返す

以上から,1年間の勉強で,翌年度の予備試験に合格するためには,第1に論文式試験をいかにして突破するのかという点がポイントとなります。

論文の基本的な書き方を学んだ後、問題演習⇒過去問を解くという流れを繰り返し、自分の苦手な部分を潰していきましょう。

短答式で効率よく点数を稼ぐ勉強を

また,短答式試験は肢切り点(例年,270点満点で160点から170点)をクリアできればよく,それ以上の点数は必要ないため,その点数をいかにして効率よく稼ぐかという点がポイントになります。

これらを踏まえて,翌年度の論文式試験までの勉強法を考えていきましょう。

予備校を活用する

なお,1年間の学習で予備試験に合格するためには,独学は不可能で,予備校の利用は必須だと考えてください。

大学の講義や独学で基本的な法学の知識を身に着けようとする人がいますが,これでは時間がかかりすぎ,効率的ではありません。

完璧になりすぎず、どんどん学習を進める

完璧に学習しようとしすぎると、学習が進めにくくなってしまいます。

一つの部分を理解しきるまで、何時間も調べるのは非効率的です。

自分で時間を限定して、問題に取り組み、まずは完了させることを意識しましょう。

時間内で解けなかった問題は、チェックしておいて、次に進むようにしてみてください。

予備試験に1年(最短)合格するための勉強順とスケジュール

予備試験に1年で合格するための勉強スケジュールとしては、年内までに法学の基礎と法律実務基礎科目・選択科目のインプット、短答式試験の過去問に取り組み、年明けから5月までは論文・短答・一般教養科目の過去問を解きます。そして、6月以降は模試や総復習、司法試験過去問に取り組むという流れがおすすめです。

1年で合格するための勉強スケジュールの詳細な流れは以下の通りです。

年内(12月まで)のスケジュール

・基本的な法学の知識を身に着ける

・論文式試験問題の解き方,書き方を学ぶ

↓

・問題演習を繰り返す

・法律実務基礎科目のインプット

・選択科目のインプット

↓

・(論文対策がある程度進んだ科目について)短答式試験の過去問を解く

年明け(1月)~5月までのスケジュール

・論文式試験の過去問を解く

・短答式試験の過去問を解く

・一般教養科目の過去問を解く

短答式試験直前期(6月)~短答式試験受験(7月)までのスケジュール

・短答式試験の模擬試験を受ける

・短答式試験過去問の総復習

短答式試験後(7月)~論文式試験(9月)までのスケジュール

・予備校の予想答練,模擬試験の受講

・論文問題の総復習

・法律実務基礎科目,選択科目の総まくり

・司法試験過去問へのチャレンジ

年内の勉強法・スケジュール(~12月)

論文式試験対策(~12月)

入門講座・基礎講座の受講

論文式試験にせよ,短答式試験にせよ,基本的な法学の知識がなければ,問題を解くことはできません。

そのため,予備校の入門講座・基礎講座(アガルートアカデミーでは,総合講義300がこれに相当します)を受講し,基本的な法学の知識を身に着けることからスタートします。

勉強に費やすことができる時間の量は個人差がありますが,1年(最短)での予備試験の合格を目指す場合,基本7法をいかに早く修得することができるかが重要になりますので,1日2時間~3時間は,講義を受講するようにしましょう(総合講義300の場合は,1日3時間ずつ受講した場合,100日=3ヶ月強で受講を終えることができる計算です)。

論文答案の書き方講座の受講

論文式試験対策の第1歩として,論文式試験問題の解き方・書き方を学ぶ必要があります。

そこで,予備校が開講している,論文答案の書き方についての講座(アガルートアカデミーでは,論文答案の「書き方」)を受講しましょう。

これは,入門講座・基礎講座等のインプット講座と並行して受講するのが効果的です。

インプット講座と並行して受講することによって,インプット講座で学んだ知識がどのように論文式試験で問われるのかということを知ることができるからです。

問題集・過去問を解く

基本的な知識をインプットし,論文答案の書き方を学んだ後は,ひたすら問題演習を繰り返します。

数学の勉強において,公式を習得した後は,練習問題で公式を使いこなすことができるように練習したのと同様です。

学習ツールとしては各予備校が出版している予備試験型の短文~中文の論文問題が掲載された論文式試験の問題集を使うか,多数の問題を潰すことができる予備校の論文講座を受講しましょう(アガルートアカデミーでは,重要問題習得講座)。

具体的な問題集や講座テキストの潰し方としては,ひとまず答案構成(答案作成のためのメモ書きのこと)レベルで結構ですが,答案を書く訓練を積むために,そのうちの数問については,時間が許す限り,実際に答案を作成してみることをオススメします(重要問題習得講座では,添削対象となっている問題について,実際に答案を作成してみてください。)。

予備校の問題集やテキストをある程度潰し終わった段階で,予備試験の論文式試験で実際に出題された過去問を解いてみましょう(アガルートアカデミーでは,予備試験論文過去問解析講座をご提供しています)。

中にはかなり難易度の高い問題も含まれていますが,現在のところ予備校の問題集やテキストとそこまで難易度に差があるわけではありません。

この段階でも十分に太刀打ちできるレベルです。

過去問を潰す場合には,予備校が市販している再現答案集を併せて利用するとよいでしょう。

実際に合格者がどのレベルの答案を書いていたのかが分かり到達点を把握することができます。

また,旧司法試験の論文式試験で出題された過去問を解いてみることも有効です。

問題文の長さ・難易度が予備試験に近く,現に旧司法試験で出題された知識・論点が予備試験に出題されています(アガルートアカデミーでは,旧司法試験論文過去問解析講座を開講しています)。

法律実務基礎科目のインプット講座の受講

予備試験の論文式試験では,民事・刑事の法律実務基礎科目が試験科目となっています。

そのため,この対策も別途必要になります。

これについても,独学で学習するより,予備校のインプット講座を受講した方が効率的です(アガルートアカデミーでは,法律実務基礎科目対策講座を開講しています。)。

法律実務基礎科目の民事は,ごく大雑把にいえば,民法と民事訴訟法の融合問題が出題されるというイメージです(要件事実論といいます)。

そのため,民法・民事訴訟法の学習にある程度目処がついた段階で,インプット講座を受講すると良いでしょう。

法律実務基礎科目の刑事は,刑法と刑事訴訟法の融合問題というイメージです。

こちらも,刑法と刑事訴訟法の学習にある程度目処がついた段階でインプット講座を受講しましょう。

ただし,民事にせよ,刑事にせよ,法律基本科目(民事では民法・民事訴訟法,刑事では刑法・刑事訴訟法)の知識・理解が相当程度身についていることが前提になります。

そのため,法律基本科目の知識・理解が不十分なまま,法律実務基礎科目の学習を始めてみてもあまり効果が上がりません。

民法・民事訴訟法,刑法・刑事訴訟法の学習がある程度進んだ段階(一つの目安としては,基本的な論文式試験問題が処理できるようになった段階です。)で,インプット講座を受講することをオススメします。

選択科目対策講座の受講

2022年より予備試験の論文式試験では,選択科目が試験科目となっています。

そのため,この対策も別途必要になります。

これについても,法律実務基礎科目と同様に,独学で学習するより,予備校のインプット講座を受講した方が効率的です(アガルートアカデミーでは,複数の科目について選択科目対策講座を開講しています。)。

選択科目については,どの科目を選ぶのか迷うことになるでしょう。

ただ,最終的には点数の調整が行われますので,どの科目を選んでも有利不利はありません。

迷った場合には,受験者数が多い科目を選ぶのが無難でしょう。

詳しくは【司法試験・予備試験】選択科目の選び方の記事をご覧ください。

関連コラム:【司法試験・予備試験】選択科目ごとの合格率・難易度を解説!

短答式試験対策(~12月)

論文式試験対策がある程度進んだ科目について,短答式試験の学習を開始しましょう。

短答式試験対策の講座で,短答プロパー知識と呼ばれる短答式試験のみで問われる知識をインプットします(アガルートアカデミーでは,短答知識完成講座Ⅰ・短答知識完成講座Ⅱ)。

インプット講座が終了後(あるいは並行して),市販の問題集や予備校の講座を利用して,司法試験・予備試験の短答式試験過去問を解きましょう(アガルートアカデミーでは,憲法・民法・刑法について,短答過去問解析講座を開講しています。

なお,短答知識完成講座Ⅱでは,教材としてオリジナル過去問集を利用しますので,過去問集を別途用意する必要はありません)。

短答式試験過去問については,最終的には95%程度正解できるようになるのが目標ですが,年内は,論文式試験対策に比重を置くべきなので,各科目1回(1周)ずつ解くことができれば上出来です。

以上の短答式試験対策は,論文式試験対策がある程度進んだことを前提としていることに注意してください。

知識の面でいえば,短答式試験が論文式試験を包含する関係にありますので,論文式試験対策用の知識が確立していない段階で,短答式試験の問題を解いてみてもあまり効果が上がりません。

また,短答式試験でもある程度の思考力・応用力が問われる問題があります。

そこで求められるのは,論文的な論理的思考力です。

そのような問題は,純粋に知識だけで挑んでみても解けないように作られているので,論文式試験対策をこなし,論文的な思考力を身に着けた後に学習するのが効率的です。

さらに,上記のように,短答式試験のについては肢切り点をクリアできれば足り,それ以上の点数は必要ないため,学習の優先順位という面でも論文式試験対策を先行させるべきです。

なお,短答式試験対策の中でも,商法,民事訴訟法,刑事訴訟法,行政法の4科目と,一般教養科目の計5科目は学習の比重が下がります。

予備試験突破後の司法試験受験に不要だからです。

中でも,およそ法律科目の習熟に役に立たない一般教養科目は,学習に時間をかけるべきではありません。

関連コラム:司法試験・予備試験における短答式試験の勉強法(総論)

年明け~5月までの勉強法・スケジュール

この時期は,短答式試験が数ヶ月後に迫っていますので,短答式試験対策の比重を上げていきます。

一方で,論文式試験対策は,最低限度のものに留めざるを得ません。

論文式試験対策(年明け~5月)

予備試験・旧司法試験論文過去問を解く

短答式試験対策の合間を見て,年内に消化しきれなかった予備試験論文過去問・旧司法試験論文過去問を解きましょう。

一度解いたことがある問題で,間違えてしまった問題をもう一度解きなおしてみることも有効です。

司法試験過去問へのチャレンジ

旧司法試験論文過去問と同様に,司法試験の過去問を解くことも有用です(アガルートアカデミーでは,司法試験論文過去問解析講座を開講しています。)。

司法試験過去問と予備試験過去問では,出題される知識・論点に相当程度重なり合いが見られるからです。

ただし,短答式試験対策の進捗状況によっては割愛してしまってください。

また,司法試験の過去問は,問題そのものとしてかなり難易度が高いので,この段階で解いてみても太刀打ち出来ないということがあるかもしれません(予備試験と司法試験の問題の難易度の乖離が大きい科目として,行政法,商法,民事訴訟法,刑事訴訟法が挙げられます。)。

その場合は,チャレンジしてみても時間の無駄になってしまいますので,短答式試験後に再度チャレンジしてみるということでも結構です。

なお,短答式試験後でも構いませんので,憲法は解いておくことをオススメします。

憲法は,予備試験と司法試験の出題形式がほぼ同様で,難易度もそこまで変わらない(予備試験の問題がかなり難しい)ので,予備試験対策としてかなり効果的です。

短答式試験対策(年明け~5月)

司法試験・予備試験の短答式試験過去問を解く

年内にこなすことができなかった短答式試験過去問をこなしましょう。

年内に全科目を1周回すことができている場合には,できなかった問題をピックアップしてこなしていきます。

2周目でもできなかった問題は,さらにもう一度解きます。

過去問は,できるまで何度でも解きましょう。

一般教養科目の過去問を解いてみる

予備試験の短答式試験において,一般教養科目の配点は高いのですが,幅広い分野から出題されるため,対策を施しても,点数に結びつきにくいという特徴があります(要するに,コストパフォマンスが悪いということです。)。

そのため,最低限度の学習で平均点程度(例年60点満点中24点~30点程度)を狙うという対策が一般的です。

予備試験の過去問を解いてみて,平均点程度の点数が取れていれば,特別の対策は不要でしょう。

過去問を解いてみて,どの年度も平均点を下回るということであれば,特定の分野(社会科学の分野は,他の分野に比べて前提とする知識が少なく,取り組みやすいため,お勧めです。

社会科学の分野に特化した講座として,一般教養科目対策講座をご用意しております。)に絞って対策を講じましょう。

短答式試験直前期~短答式試験受験までの勉強法

この時期は,短答式試験直前期に当たります。

短答式試験対策に集中しましょう。

論文式試験対策は,余裕がある場合や気分転換といった程度の位置づけです。

論文式試験対策(直前期~)

この時期は,短答式試験の直前期になりますので,論文式試験対策はひとまず措いておいてください。

気分転換に,論文の勘を鈍らせないように,問題集や過去問を解き直してみるといった程度で結構です。

短答式試験対策(直前期~)

短答式試験の模擬試験の受験

各予備校では,この時期に短答式試験の模擬試験が実施されます。

短答式試験は,論文式試験ほど時間制限は厳しくありませんが,試験本番の環境に慣れるために,できるだけ短答式試験の模擬試験を受験するようにしてください。

1回か2回程度受験しておけば十分です。

短答式試験過去問の総復習

今まで解いてきた短答式試験過去問で,できなかった問題を総復習しましょう。

知識が定着しているかどうかを確認すると共に,短答式試験問題の処理に必要なテクニックや思考フローが身についているかどうかも確認しましょう。

短答式試験受験後~論文式試験受験までの勉強法・スケジュール

この時期は,論文式試験の直前期になります。

論文式試験突破に向けて最後の追い込みをします。

予備校の予想答練,模擬試験の受講(短答式試験以降~)

この時期には,各予備校が予備試験型の予想問題を使った答練や模擬試験を実施します(アガルートアカデミーでは,旧司法試験・予備試験型答練,法律実務基礎科目答練)。

ここでは,今までに学んだ知識や問題の解き方等のテクニックを使いこなし,実際に答案を作成することを目的とします。

試験本番の厳しい時間制限に慣れるため,できる限り本番に近い環境(あるいはそれより厳しい環境)に身を置いて,制限時間内で答案を仕上げる訓練をしましょう(例えば,予備試験では1問当たり70分の制限時間が与えられることになりますが,答案練習会ではあえて自分で1問当たり60分の時間制限を設けてみるといった方法が有効です。)。

予備試験本番を見据え,これらの答練や模擬試験は必ず受講するようにしてください。

論文問題の総復習,基本的な知識・理解の確認(短答式試験以降~)

今まで解いてきた論文問題でできなかった問題を総復習します。

論文問題で最も優先順位が高いのは過去問です。

前述のように,過去問では,本試特有の「ひねり」が入っていますので,それに対する免疫を培う(回復させる)必要があります。

予備試験過去問はもちろんのこと,旧司法試験過去問もしっかりと復習してください。

特に,論文問題処理のための思考方法がしっかりと身に着いていたのかどうかという点を確認して下さい。

それと同時に,問題の復習を通じて,基本的な知識や理解に抜けがないか確認して下さい。

基本的な知識や理解に抜けがある場合には,講座のテキスト等に戻って確認しましょう。

関連コラム:司法試験・予備試験における論文式試験の勉強法(総論)

法律実務基礎科目,選択科目の総まくり(短答式試験以降~)

法律実務基礎科目,選択科目は,どうしても学習の開始時期が遅くなりますので,知識や理解の定着度が低いという場合が多いです。

基本科目以上に,知識や理解の確認を徹底するようにしましょう。

司法試験過去問へのチャレンジ(短答式試験以降~)

短答式試験前に解くことができなかった問題や科目にチャレンジしてみてください。

ただ,上記のように司法試験過去問は非常に難易度が高いので,太刀打ちできない問題も出てくると思います。

その場合は,時間の浪費を避けるため,その問題はバッサリと忘れてしまいましょう(ちなみに,そのレベルの問題は,法科大学院生や修了生であっても,正解がわからないという場合も往々にしてあります)。

関連コラム:司法試験の難易度・合格率をアガルート講師がお答えします

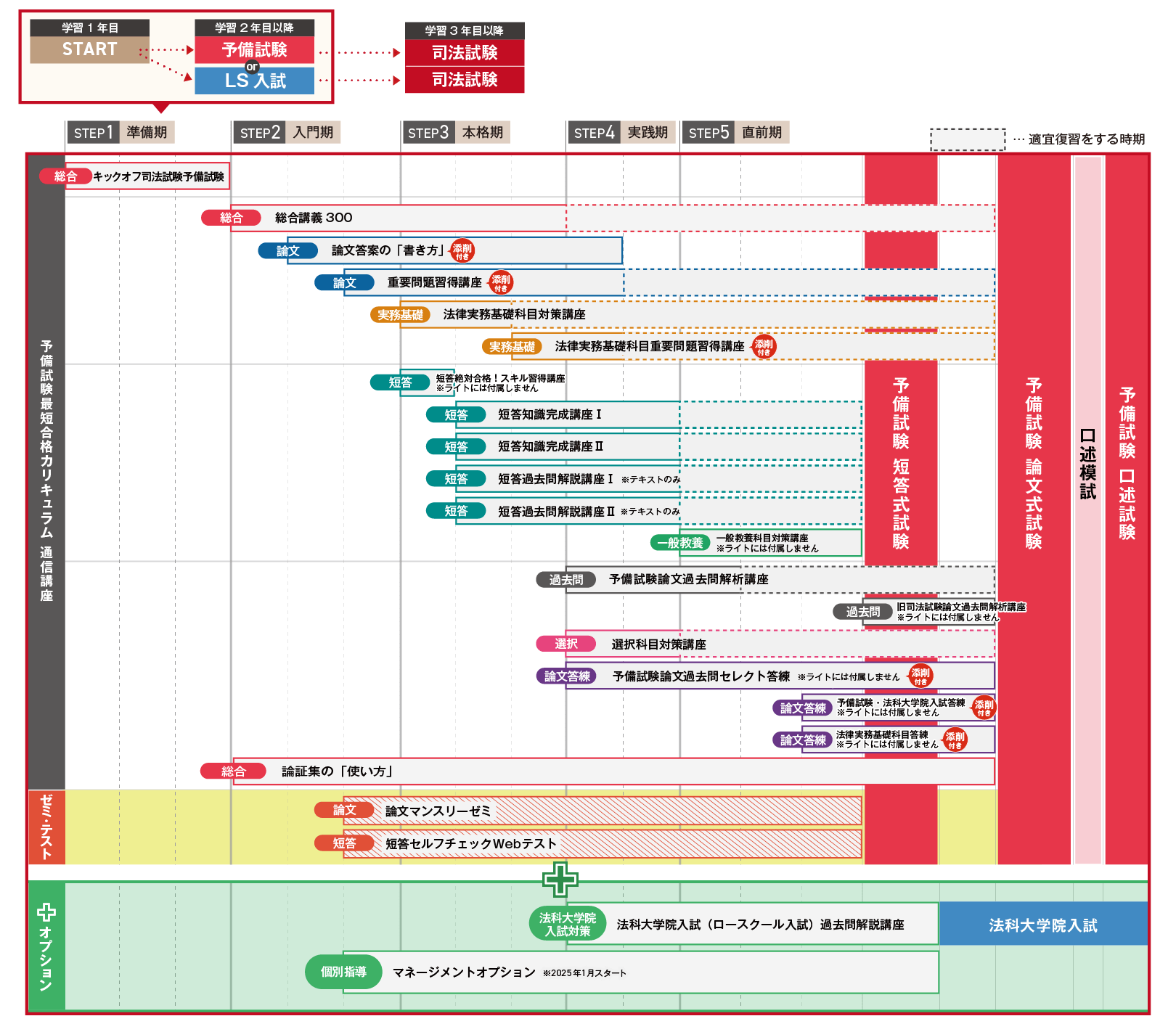

以下に、アガルートの学習スケジュール表を掲載しておりますので、参考にしてみてください。

予備試験(司法試験)における科目ごとの勉強順

予備試験(司法試験)における科目ごとの勉強順

- 民事系科目(民法,商法,民事訴訟法)

- 刑事系科目(刑法,刑事訴訟法)

- 公法系科目(憲法、行政法)

- 実務基礎(※予備試験のみ)・選択科目

学習スケジュール計画についてのポイント

日・週・月単位のやるべきことを決定する

まずは、合格目標年度を決定しましょう。

そこから逆算して、日・週・月単位の学習スケジュールを決めるようにしましょう。

ご自身で購入した講座や問題集の分量を把握し、どの時期に何をどれだけやるかということは事前に決めておくことをおすすめします。

まずは月単位で考え、そこから細分化して週単位・日単位の学習計画を行うといいでしょう。

できるだけ具体的にスケジューリングする

予備試験に合格するためにやるべきことを、できるだけ具体的に洗い出し、スケジューリングしていくことが大切です。

例えば、「問題集を2月までに2回は解く」といった目標を決め、それを達成するためにはどれぐらいの進度で進めればいいかということを考え、計画表などにまとめましょう。

インプットからアウトプットへの早期移行

スケジュールを立てる際に気をつけてほしいのが、できるだけ早くインプット学習からアウトプット学習に移行できるようにすることです。

インプットをしたからといって、すぐにアウトプットができるわけではありません。問題を解きながらアウトプットの練習を繰り返さなければ、高得点を取ることは不可能です。

効率的に合格に必要な学習を進めるためには、過去問に特化した勉強を行うことが大切であるため、実践の重要さを理解し、アウトプット学習に時間を使えるよう工夫してみてください。

【講座紹介】予備試験最短合格カリキュラムがおすすめ!

アガルートアカデミーでは、上記学習スケジュールに則って、予備試験最短合格のために必要十分な講座を組み合わせた予備試験最短合格カリキュラムをご提供しております。

予備試験の最短合格を目指される方は、ぜひご検討ください。

予備試験の最短合格を実現する「凝縮されたカリキュラム」

アガルートの予備試験最短合格カリキュラムは、今から学習を始める方を対象として、予備試験合格を目指すことを目的としています。

合格に必要な知識、ノウハウを習得するための講座をすべて凝縮させた上に、短時間で学習を終えられるようにコンパクトにまとまっていますので、とにかく早く合格したい方におすすめです。

→【2026・2027年合格目標】司法試験|予備試験最短合格カリキュラム

→【2025・2026年合格目標】司法試験|予備試験最短合格カリキュラム

オンライン添削や質問制度も活用できる

アガルートの予備試験最短合格カリキュラムでは、オンライン添削や質問制度もあるため、学習をスムーズに進めることができます。

また、その他にも以下のようなフォロー制度を利用することができます。

| ・学習サポーター・・・学習相談 ・オフィスアワー・・・オンラインで講師に質問 ・ホームルーム・・・アンケートをベースにした毎月1回のホームルーム ・合格ハンドブック・・・カリキュラムの進め方のガイドブック) ・バーチャル校舎・・・仲間と一緒にバーチャル空間で学習 (※2026・2027年合格カリキュラムの場合の例) |

フォロー体制が充実しているため、一人で悩まず最後までモチベーションを維持して学習を続けることができます。

合格したら、全額返金!

アガルートでは、予備試験最短合格カリキュラムを受講後、予備試験に合格された場合、講座料金の全額返金を行っています。

つまり、実質無料で予備試験合格を目指せることになりますので、費用面でお悩みの方にもおすすめです。

予備試験最短合格カリキュラムのガイダンス動画を無料公開中

こちらのページでは、講座ガイダンスを無料で公開しています。

どのような戦略・勉強法を行っていくか?や全体像について、詳しく解説していますので、学習の参考にしたい方や講座について気になっている方はチェックしてみてください。

無料体験あり!約11時間分のテキストプレゼント中

講座やテキストが自分に合っているか不安という方は、無料体験から始められることをおすすめします。

アガルートでは、予備試験を目指している方にも役立つ初学者用の「総合講義300(民法(総則))」講義を無料でプレゼントしています。

約11時間の充実した講義となっていますので、ぜひ体験してみてください。

司法試験・予備試験の合格を

目指している方へ

- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

合格者の声の累計641名!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

予備試験合格で全額返金あり!

約13時間分の民法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

この記事の著者 工藤 北斗 講師

平成21年度(新)司法試験を上位で合格した後,大手資格予備校の司法試験講師として入門講座から中上級者向け対策講座までを幅広く担当する。

本試験の緻密な分析,高度な学問的知識,受験生の理解を容易にする講義力により,多くの受験生の支持を集める。

中でも,総合講義100・重要問題習得講座は,学習経験者から絶大なる人気を誇る。また,複数年度で最年少合格者を輩出するなど短期合格者を次々と世に送り出している。

工藤講師の紹介はこちら

ブログ:「工藤北斗の業務日誌」

Twitter:@kudou_hokuto