法科大学院(ロースクール)とは?入るには?司法試験を目指すなら入るべき?

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

『司法試験』を受験するには、 『予備試験に合格する(予備試験ルート)』か『法科大学院(ロースクール)を卒業する(法科大学院ルート)』という2つのルートがあります。

このうち、予備試験ルートは、年齢制限がありません。

そのため、予備試験に合格しさえすれば、最短で司法試験に合格することが可能です。

例えば、大学在学中の司法試験合格を目指すのであれば、予備試験ルートが唯一かつ最短のルートになります。

一方で、法科大学院ルートは、双方向・多方向の授業や実務研修、体験研修などを通じて、大学では得がたい知識を修得することができます。

このように、どちらのルートにもメリットがあり、進路選択にあたっては両者を吟味して決定する必要があります。

また、法科大学院ルートを選択する場合には、法科大学院ごとにそれぞれ特色があるため、法科大学院選びにも細心の注意を払う必要があります。

そこで、本ページでは、上記2つのルートのうち、法科大学院ルートを紹介します。

※法科大学院制度はアメリカのロースクールを参考にして作られたので、法科大学院を「ロースクール」と呼ぶこともあります。

目次

- 法科大学院(ロースクール)とは?わかりやすく解説

- 法科大学院を修了することで司法試験の受験資格を得ることができる

- 法科大学院に入るには?入学資格とは

- 「2年コース」「3年コース」の違い

- 大学の法曹コース→法科大学院入試というルートもある

- 法科大学院選びのポイント

- 法科大学院ルートのメリットとデメリット

- 法科大学院別の司法試験の合格率【令和5年】

- 法科大学院(ロースクール) 大学一覧(2024年時点)

- 法科大学院入試と予備試験との比較

- 在学中に予備試験に合格する

- 予備試験合格率と受験者数の推移

- 法科大学院合格者の属性

- 社会人が通うなら、夜間のある法科大学院

- 法科大学院数の推移と募集停止

- アガルート受講生を対象としたアンケート調査概要

法科大学院(ロースクール)とは?わかりやすく解説

法科大学院(ロースクール)とは、法曹(弁護士・検察官・裁判官)に必要な知識や能力を培うことを目的とする専門職大学院のことをさします。

多様な問題に対応できる質の高い法律家を養成するために2004年(平成16年)4月に創設されました。

法科大学院では、少人数制での教育を前提とし、双方向・多方向の授業、実務研修や体験学修など密度の濃い授業が行われます。

また、法科大学院では、研究者教員に加え、実務家教員も積極的に教壇に立つため、理論と実務をバランスよく修得することができます。

コース設定は、社会人をはじめ、さまざまなバックグラウンドの人材を確保するため、未修者を対象とした3年コースと、法学既修者を対象とした2年コースを用意しているほか、社会人のための夜間コースを用意している法科大学院も存在します。

学費は、国立大学では80万4千円、私立大学では55万~170万円と幅がありますが、110万円前後の法科大学院が多くみられます。

もっとも、学費の免除制度や補助金制度を用意している法科大学院も多数存在します。

法科大学院を修了することで司法試験の受験資格を得ることができる

法科大学院を修了することで司法試験の受験資格を得ることができます。

2023年から法科大学院在学中でも所定の単位を取得し、1年以内に修了見込みの者であれば司法試験を受験できるように受験資格が緩和されました。

大学を3年で修了し、その後法科大学院の2年コースを経て、司法試験の受験資格を得ることのできる「法曹コース」も創設され、法曹になるまでに必要な期間が短くなっています。

関連コラム:法曹コースとは?設置大学一覧とメリットデメリット

関連コラム:司法試験の受験資格とは?高卒や中卒で受けるには?回数制限はある?

法科大学院に入るには?入学資格とは

法科大学院に入るには、各法科大学院の試験を突破しなければなりません。

通常は、既修者コースでは法律論文、未修者コースでは小論文が課せられます。

例外もありますが、私立は8月頃、国立は11月頃に行われます。

既修者コースの傾向としては、私立では短い試験時間の中で基本的な問題を問われることが多く、国立では試験時間が長く応用的な問題を問われることが多いといえます。

関連コラム:法科大学院(ロースクール)入試の対策・試験科目・勉強方法を解説

「2年コース」「3年コース」の違い

法科大学院には、「2年コース」と「3年コース」があります。

2年コースは、法学部などで法律を学んできた方向けの既修者コースになっています。

一方、3年コースは、これまでに法律を学んだことがない方向けの未修者コースです。

入試では、既修・未修で受験方式が分かれており、試験内容にも違いがあります。

法学既修者コース(2年コース)の特徴

・入学前に法律の学習経験がある人向け

・主に法学部出身者向けだが、試験に合格すれば入学は可能

・「法律科目試験」で法律の知識が試される

法学未修者コース(3年コース)の特徴

・法律の学習経験がない人向け

・法学部出身者も3年コースを受けることは可能

・法律科目試験ではなく、思考力を問われる小論文

・入学後に基礎から法律を学ぶ

大学の法曹コース→法科大学院入試というルートもある

法科大学院に入るには、法学既修者コース(2年コース)・法学未修者コース(3年コース)3年コースの試験を受ける他に、大学の法曹コースに入学して、法科大学院に入るというルートもあります。

法曹コースとは、法曹を目指す人が大学の法学部と法科大学院との一貫した教育を受けることができるプログラムです。

法曹コースでは、大学の法学部を3年で卒業(早期卒業)することを前提とし、大学卒業後は法学既修者コース(2年コース)に入学することができます。

そのため、通常の法学部を出てから、法科大学院に入学するよりも1年、学習期間を短縮して法曹を目指すことができます。

法曹コースの特徴

・法曹を目指す人のためのコース

・大学の法学部を3年で卒業し、法学既修者コース(2年コース)に入学が可能

・通常より学習期間を1年短縮できる

・提携法科大学院に進学を希望する場合、「5年一貫型教育選抜」を受験

(面接・成績で合否判定)

・提携外の法科大学院に進学を希望する場合「開放型選抜」を受験

(面接・成績・法律科目の論文試験で合否判定)

法科大学院選びのポイント

一口に法科大学院といっても、それぞれに特徴があり、法科大学院選びの際にはその特徴を意識しておく必要があります。

この点、法科大学院の特徴については、各法科大学院が作成するパンフレットやホームページを通じて知ることができます。

もっとも、各法科大学院の特徴が分かったとしても、それを比較できなければ法科大学院を選ぶことはできません。

そこで、法科大学院選びにおいて意識すべきポイントをお伝えいたします。

①法科大学院における司法試験の合格率

法科大学院を目指す最大の理由は、司法試験への合格にあります。

そうだとすれば、司法試験の合格率の高さから、教育の質の高さや、学生のレベルの高さを推し量ることができるのですから、司法試験の合格率は、法科大学院選びの重要な要素になるのです。

ただし、法科大学院には一学年20人程度の小規模校から、200人を超える大規模校まであり、小規模校の場合は、数人の合否で合格率が大きく変動するため、留意が必要です。

各法科大学院の司法試験合格率はネットで簡単に検索することができますので、過去数年間の推移や累計平均を参考にしてみると良いでしょう。

関連コラム:法科大学院のおすすめランキング!司法試験の合格率が高いのは?

②法科大学院の学習環境

司法試験の受験勉強は長丁場となるため、日々の学習環境はとても重要です。

各自の固定席が用意されているか、空調設備はどうか、静穏な環境が保たれているかなどについて、各法科大学院のホームページや法科大学院に通う学生のブログなどを参考にして、比較をしてみるのが良いでしょう。

関連コラム:司法試験予備試験に1年で合格する勉強法

③法科大学院に著名な教授が在籍している

やはり、各法律分野で著名とされている教授の講義は、勉強になることが多いです。

また、普段から使用している書籍の著者が目の前で講義するため、書籍で得た知識の理解度をより深めることにつながります。

教員の情報は、各法科大学院のホームページやパンフレットなどに掲載されていますので、ご自身が使用している書籍の著者が在籍しているか、調べてみると良いでしょう。

法科大学院ルートのメリットとデメリット

法科大学院ルートのメリットとしてまず挙げられるのが、法律学の理論と実務についてより深く学ぶ機会をもつことができる点です。

法科大学院では、大学と比べて教員と学生の距離が近く、分からないことがあれば気軽に教員に質問できる環境が整っています。

双方向・多方向の授業が展開されるので、教員との対話の中で新たな発見をすることも多くあります。

さらに、法科大学院では、実務家教員をはじめとして、多くの実務家と話す機会があるため、自分の目指す法律家像の参考にしたり、法曹界への人脈を広げることができます。

また、法科大学院には、司法試験受験に向けて同じ目標を持った仲間が集まっています。

試験範囲の幅広い司法試験ですべての科目に一人で精通するのは大変なので、自主ゼミを作るなどして、お互いに教え合うことができるという点も大きなメリットです。

加えて、エクスターンシップなどを通して、法曹になった後で役立つコンサルテーション能力などを磨けることも挙げられます。

企業とのやりとりや、依頼人の信頼を得るコミュニケーションなども実地で身につけることができるでしょう。

一方で、法科大学院ルートのデメリットは、予備試験ルートと比べて司法試験合格までに時間とお金がかかる点にあります。

大学卒業後すぐに就職した仲間が仕事をしている中で勉強を続けることはそれなりに苦痛ですし、100万円近くの学費を2年又は3年にわたって支払うことも負担になります。

ただし、予備試験ルートと法科大学院ルートを並行して対策を進めることも可能ですので、法科大学院ルートを目指す価値は十分あります。

法科大学院別の司法試験の合格率【令和5年】

近年,司法試験合格率トップを争う最難関法科大学院といわれる東京大学法科大学院,京都大学法科大学院,一橋大学法科大学院,慶応義塾大学法科大学院は合格率約50%以上です。

以下に,令和5年(2023年)司法試験における各法科大学院毎の合格率を表にまとめてみましたのでご覧ください。

※合格者数が0人の法科大学院については記載しておりません。

| 法科大学院名 | 合格率 | 受験者数(人) | 最終合格者数(人) |

|---|---|---|---|

| 予備試験合格者 | 92.6% | 353 | 327 |

| 京都大法科大学院 | 68.4% | 275 | 188 |

| 一橋大法科大学院 | 67.2% | 180 | 121 |

| 慶應義塾大法科大学院 | 60.0% | 310 | 186 |

| 東京大法科大学院 | 59.0% | 315 | 186 |

| 神戸大法科大学院 | 48.6% | 146 | 71 |

| 名古屋大法科大学院 | 47.2% | 89 | 42 |

| 早稲田大法科大学院 | 44.7% | 389 | 174 |

| 大阪大法科大学院 | 42.9% | 182 | 78 |

| 中央大法科大学院 | 39.3% | 229 | 90 |

| 北海道大法科大学院 | 37.8% | 74 | 28 |

| 岡山大法科大学院 | 36.4% | 33 | 12 |

| 愛知大法科大学院 | 33.3% | 6 | 2 |

| 成蹊大法科大学院 | 33.3% | 3 | 1 |

| 筑波大法科大学院 | 33.3% | 51 | 17 |

| 同志社大法科大学院 | 33.3% | 87 | 29 |

| 創価大法科大学院 | 32.4% | 37 | 12 |

| 東北大法科大学院 | 30.5% | 82 | 25 |

| 専修大法科大学院 | 28.6% | 35 | 10 |

| 明治大法科大学院 | 27.4% | 106 | 29 |

| 法政大法科大学院 | 25.0% | 60 | 15 |

| 九州大法科大学院 | 23.4% | 94 | 22 |

| 金沢大法科大学院 | 23.1% | 13 | 3 |

| 上智大法科大学院 | 22.9% | 48 | 11 |

| 広島大法科大学院 | 22.7% | 22 | 5 |

| 千葉大法科大学院 | 20.6% | 63 | 13 |

| 大阪公立大法科大学院 | 19.4% | 31 | 6 |

| 学習院大法科大学院 | 18.6% | 43 | 8 |

| 立命館大法科大学院 | 18.2% | 110 | 20 |

| 西南学院大法科大学院 | 16.7% | 6 | 1 |

| 関西学院大法科大学院 | 16.1% | 31 | 5 |

| 南山大法科大学院 | 15.8% | 19 | 3 |

| 桐蔭横浜大法科大学院 | 15.4% | 13 | 2 |

| 東京都立大法科大学院 | 14.7% | 75 | 11 |

| 近畿大法科大学院 | 14.3% | 7 | 1 |

| 日本大法科大学院 | 14.0% | 86 | 12 |

| 関西大法科大学院 | 12.7% | 55 | 7 |

| 福岡大法科大学院 | 9.5% | 21 | 2 |

| 琉球大法科大学院 | 8.8% | 34 | 3 |

| 駒澤大法科大学院 | 7.4% | 27 | 2 |

| 立教大法科大学院 | 6.7% | 15 | 1 |

関連コラム:司法試験の難易度・合格率をアガルート講師がお答えします

法科大学院(ロースクール) 大学一覧(2024年時点)

2024年1月時点での法科大学院は国立で21大学(うち6大学が募集停止または廃止)、公立が2大学、私立が46大学(うち29大学が募集停止または廃止)です。

※2024年1月時点。新規募集停止・廃止した法科大学院を含む。

※新規募集停止・廃止した法科大学院は備考欄に「※募集停止」と記載

| 区分 | 地域 | 法科大学院名 | 備考 |

| 国立 | 北海道 | 北海道大学法科大学院 | |

| 国立 | 宮城県 | 東北大学法科大学院 | |

| 国立 | 千葉県 | 千葉大学法科大学院 | |

| 国立 | 東京都 | 筑波大学法科大学院 | |

| 国立 | 東京都 | 東京大学法科大学院 | |

| 国立 | 東京都 | 一橋大学法科大学院 | |

| 国立 | 神奈川県 | 横浜国立大学大学院 | ※募集停止 |

| 国立 | 新潟県 | 新潟大学大学院 | ※募集停止 |

| 国立 | 石川県 | 金沢大学法科大学院 | |

| 国立 | 愛知県 | 名古屋大学法科大学院 | |

| 国立 | 京都府 | 京都大学法科大学院 | |

| 国立 | 大阪府 | 大阪大学法科大学院 | |

| 国立 | 兵庫県 | 神戸大学法科大学院 | |

| 国立 | 島根県 | 島根大学学大学院 | ※募集停止 |

| 国立 | 岡山県 | 岡山大学法科大学院 | |

| 国立 | 広島県 | 広島大学法科大学院 | |

| 国立 | 香川県 | 香川大学・愛媛大学大学院(連合) | ※募集停止 |

| 国立 | 福岡県 | 九州大学法科大学院 | |

| 国立 | 熊本県 | 熊本大学大学院 | ※募集停止 |

| 国立 | 鹿児島県 | 鹿児島大学大学院 | ※募集停止 |

| 国立 | 沖縄県 | 琉球大学法科大学院 | |

| 公立 | 東京都 | 東京都立大学法科大学院 | |

| 公立 | 大阪府 | 大阪公立大学法科大学院 | |

| 私立 | 宮城県 | 東北学院大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 栃木県 | 白鴎大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 埼玉県 | 大宮大学法科大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 東京都 | 駿河台大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 埼玉県 | 獨協大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 東京都 | 青山学院大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 東京都 | 学習院大学法科大学院 | |

| 私立 | 東京都 | 慶應義塾大学法科大学院 | |

| 私立 | 東京都 | 國學院大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 東京都 | 駒澤大学法科大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 東京都 | 上智大学法科大学院 | |

| 私立 | 東京都 | 成蹊大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 東京都 | 専修大学法科大学院 | |

| 私立 | 東京都 | 創価大学法科大学院 | |

| 私立 | 東京都 | 大東文化大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 東京都 | 中央大学法科大学院 | |

| 私立 | 東京都 | 東海大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 東京都 | 東洋大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 東京都 | 日本大学法科大学院 | |

| 私立 | 東京都 | 法政大学法科大学院 | |

| 私立 | 東京都 | 明治大学法科大学院 | |

| 私立 | 東京都 | 明治学院大学学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 東京都 | 立教大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 東京都 | 早稲田大学法科大学院 | |

| 私立 | 神奈川県 | 神奈川大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 神奈川県 | 関東学院大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 神奈川県 | 桐蔭横浜大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 山梨県 | 山梨学院大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 愛知県 | 愛知大学法科大学院 | |

| 私立 | 愛知県 | 中京大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 愛知県 | 南山大学法科大学院 | |

| 私立 | 愛知県 | 名城大学大学 院 | ※募集停止 |

| 私立 | 京都府 | 京都産業大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 京都府 | 同志社大学法科大学院 | |

| 私立 | 京都府 | 立命館大学法科大学院 | |

| 私立 | 大阪府 | 大阪学院大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 大阪府 | 関西大学法科大学院 | |

| 私立 | 大阪府 | 近畿大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 兵庫県 | 関西学院大学法科大学院 | |

| 私立 | 兵庫県 | 甲南大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 兵庫県 | 神戸学院大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 兵庫県 | 姫路獨協大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 広島県 | 広島修道大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 福岡県 | 久留米大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 福岡県 | 西南学院大学大学院 | ※募集停止 |

| 私立 | 福岡県 | 福岡大学法科大学院 |

法科大学院入試と予備試験との比較

法科大学院入試と予備試験の類似点は、どちらも法律家としての素養を図る試験であることにあります。

試験形式は両者異なっているものの、各法律の基本的な論点を抑えているか、法的三段論法がしっかりできているか、事実を摘示したうえで適切に評価しているか、時間内に答案を完成させることができるかなど、問われている本質は同じです。

一方で、法科大学院入試と予備試験には様々な相違点があります。

まず、試験形式が異なります。

一般的な法科大学院では、ステートメントや学部の成績等による書類選考の後、論文試験が課されることが多いです。

予備試験では、1次試験の短答式試験、2次試験の論文式試験、3次試験の口述試験に分かれており、すべての試験に合格しなければなりません。

また、試験問題も異なります。

一般的な法科大学院入試では、7法又は行政法を除く6法が試験科目となることが多いです。

予備試験の場合、短答式試験では7法のほかに一般教養科目が課され、論文式試験では7法及び選択科目のほかに民事実務基礎・刑事実務基礎科目が課されます。

さらに、難易度については、一般に予備試験の方が、法科大学院入試よりも難しいとされています。

予備試験の合格率は約4%と非常に低く、最終合格に至るには相当な実力が必要です。

関連コラム:法科大学院(ロースクール)入試の難易度を倍率と合格率から分析!

関連コラム:予備試験とは?司法試験との違い・日程・配点等を解説

在学中に予備試験に合格する

法科大学院在学中に予備試験を受験し、合格することも可能です。

既修者コースであれば1年目まで、未修者コースであれば2年目までに予備試験に合格すれば、法科大学院卒業による司法試験受験資格の取得より先に受験資格を得ることができます。

また、法科大学院の最終学年に予備試験を受験し合格する人もいます。

たとえ、司法試験受験資格を早く得られなくても、予備試験に合格すれば、翌年の司法試験への自信になりますし、就職活動にも有利に働くためです。

現に、予備試験最終合格者の約4分の1は、法科大学院生で構成されています。

ただし、法科大学院に入学したにもかかわらず、予備試験合格を理由に退学することは、法科大学院側にとって好ましからざることですので、一定の覚悟が必要といえるでしょう。

予備試験合格率と受験者数の推移

法科大学院生の予備試験受験者数と合格率の推移についてみていきましょう。

法科大学院生の合格率は4~10%程度で、全体の合格率である約4%を上回っていることが分かります。

近年は、法科大学院生の受験者数が減少傾向にありますが、これは全体の法科大学院生数の減少によるものと考えられます。

いずれにせよ、多くの法科大学院生が予備試験を受験し合格していることがデータから見て取れます。

▼法科大学院生の予備試験受験者数と合格率

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成23年 | 192人 | 8人 | 4.16% |

| 平成24年 | 526人 | 61人 | 11.59% |

| 平成25年 | 1456人 | 62人 | 11.12% |

| 平成26年 | 1846人 | 165人 | 8.93% |

| 平成27年 | 1710人 | 137人 | 8.01% |

| 平成28年 | 1611人 | 153人 | 9.49% |

| 平成29年 | 1408人 | 107人 | 7.59% |

| 平成30年 | 1298人 | 148人 | 11.40% |

| 令和元年 | 1300人 | 116人 | 8.92% |

| 令和2年 | 1064人 | 95人 | 8.93% |

| 令和3年 | 1095人 | 100人 | 9.13% |

| 令和4年 | 1067人 | 124人 | 11.6% |

| 令和5年 | 496人 | 21人 | 4.23% |

※参考:司法試験予備試験の結果について

関連コラム:予備試験の難易度は?現役予備校講師が正直に解説します

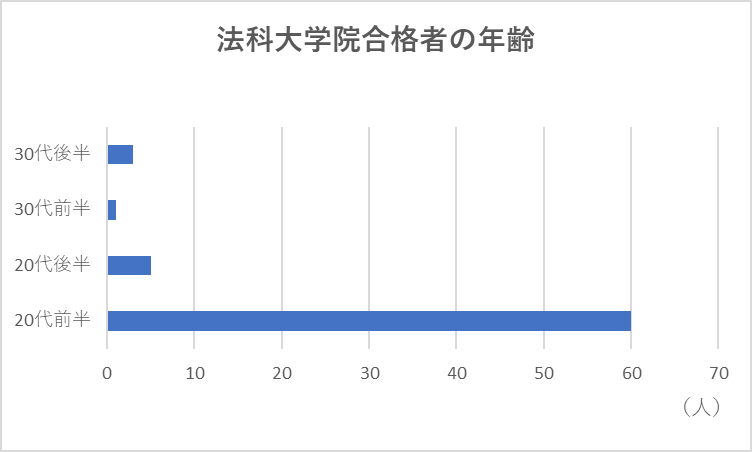

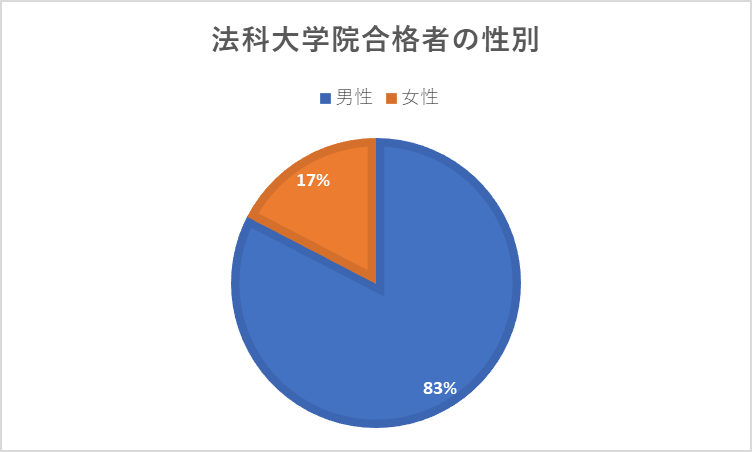

法科大学院合格者の属性

弊社(アガルート)の受講生のうち、令和5年度法科大学院に合格した人に対し、属性のアンケート調査を行ったところ、以下の通りでした。

法科大学院合格者の年齢

法科大学院合格者に対して、年齢を尋ねたところ、20代前半が60名、20代後半が5名、30代前半が1名、30代後半が3名となり、20代前半が最も多い結果となりました。

法科大学院合格者の性別

法科大学院合格者に対して、性別を尋ねたところ、男性が57名、女性が12名という結果でした。

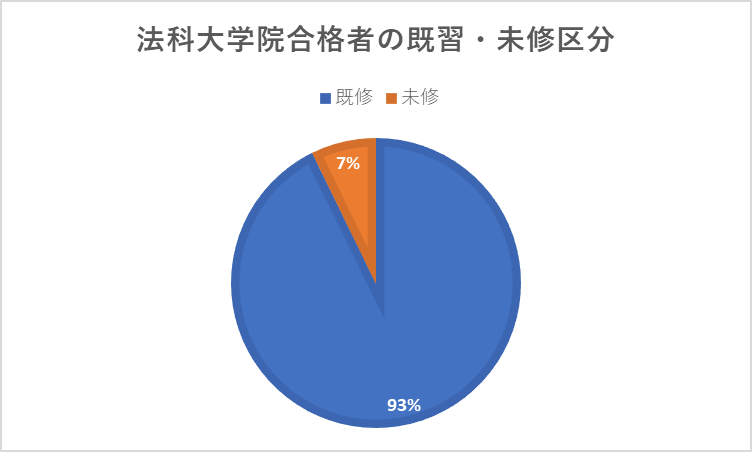

法科大学院合格者の既修・未修区分

法科大学院合格者に対して、既修・未修区分を尋ねたところ、既修が64名、未修が5名という結果になりました。

法科大学院合格者の法曹コース在籍率

| 法曹コース利用なし | 49名 |

| 法曹コース在籍中 | 17名 |

| 法曹コース既卒 | 3名 |

法科大学院合格者に対して、法曹コースの利用状況を尋ねたところ、利用なしが49名、在籍中が17名、既卒が3名という結果になり、全体の29%が法曹コースを利用していることがわかりました。

法科大学院合格者の大学在籍状況

| 大学在学中 | 55名 |

| 大学既卒 | 14名 |

法科大学院合格者に対して、大学の在学状況を尋ねたところ、55名が在学中、14名が既卒と回答しました。法科大学院合格者のうち、80%は大学在学中ということになります。

社会人が通うなら、夜間のある法科大学院

筑波大学や駒澤大学などの一部の法科大学院では、夜間や土曜日に授業を行うことで単位を取得し、司法試験受験資格を得ることができるコースを用意しています。

これらの法科大学院は、多様なキャリアを持った法曹人の養成や、社会人のキャリア転換志望という社会的需要に応えることを目的としており、これにより、平日働いている社会人であっても、法科大学院に通うことが可能となっています。

※関連コラム:夜間のコースがある法科大学院の一覧と基本情報

法科大学院数の推移と募集停止

ピーク時には74校あった法科大学院ですが、現在は半数以上の法科大学院が廃止や募集停止に追い込まれています。

このように、募集停止した大学の中には、地方を代表する国立大学や人気の高い私立大学が並んでいます。

法科大学院志望者が減少する中で、国は新たな制度改革を行う必要があるのかもしれません。

▼廃止や募集停止になった法科大学院

| 年度 | 法科大学院 |

|---|---|

| 平成24年度 | 姫路獨協大 |

| 平成25年度 | 大宮法科大学院大、駿河台大、明治学院大、神戸学院大 |

| 平成26年度 | 東北学院大、大阪学院大 |

| 平成27年度 | 白鴎大、獨協大、東海大、関東学院大、大東文科大、新潟大、信州大、龍谷大、島根大、広島修道大、香川大、鹿児島大、久留米大 |

| 平成28年度 | 国学院大、東洋大、神奈川大、山梨学院大、静岡大、愛知学院大、中京大、京都産業大、熊本大 |

| 平成29年度 | 成蹊大、名城大 |

| 平成30年度 | 北海学園大、青山学院大、立教大、桐蔭横浜大 |

| 令和元年 | 横浜国立大、近畿大、西南学院大 |

| 令和2年 | 甲南大 |

アガルート受講生を対象としたアンケート調査概要

| 概要 | 法科大学院合格者に対し、属性を調査 |

| 調査方法 | アガルートアカデミー内でのアンケート調査 |

| 調査対象 | アガルート受講生の中で法科大学院に合格した者(令和5年度) |

| 調査対象者数 | 69名 |

| 調査対象地域 | 日本国内 |

アンケート回答者の属性

| 年齢 | 20代前半:60名、20代後半:5名、30代前半:1名、30代後半:3名 |

| 性別 | 男性57名、女性12名 |

短時間で志望校にマッチした解答を導けるように!

対策しにくい法科大学院入試をサポート!

まずは自分で過去問を解き、その後に最適な答案例を用いて解説をおこないます。

法科大学院入試を検討されている皆様のおすすめの講座です。

この記事の監修者 谷山 政司 講師

平成23年度に(新)司法試験に合格後、伊藤塾にて主に予備試験ゼミを中心とした受験指導業務を担当。

谷山ゼミ受講者のうち、およそ70名ほどが予備試験に合格。谷山ゼミ出身者で、最終的な予備試験の合格率は7割を超える。

自身の受験経験だけでなく、答案の徹底的な分析やゼミ生への丁寧なカウンセリングの結果確立した論文作成ノウハウをもとに、アウトプットの仕方はもちろん、インプットの仕方までをも指導するスタイルは、ゼミ生の圧倒的支持を受けた。

また、期をまたいだゼミ生の交流会等を定期的に行うなど、実務に出た後のフォローも積極的に行っている。

谷山講師の紹介はこちら

ブログ:「谷山政司のブログ」

Twitter:@taniyan0924