司法試験の受験資格とは?高卒や中卒で受けるには?回数制限はある?

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

「司法試験、受験してみよう!まずは出願だ!」

…と考えているあなた、ちょっと待ってください。

司法試験は、誰もがすぐに受験できるわけではありません。

そう、「受験資格」が必要なのです。

このコラムでは、司法試験の受験資格を得るための二つのルートと、その内容について説明をしていきます。

それぞれのルートを比較して、自分でどちらのルートを目指すかを考えてみてください。

また、併せて大卒・院卒以外(高卒・中卒)の方で司法試験を受けたいと考えている方へ、その道のりを解説します。

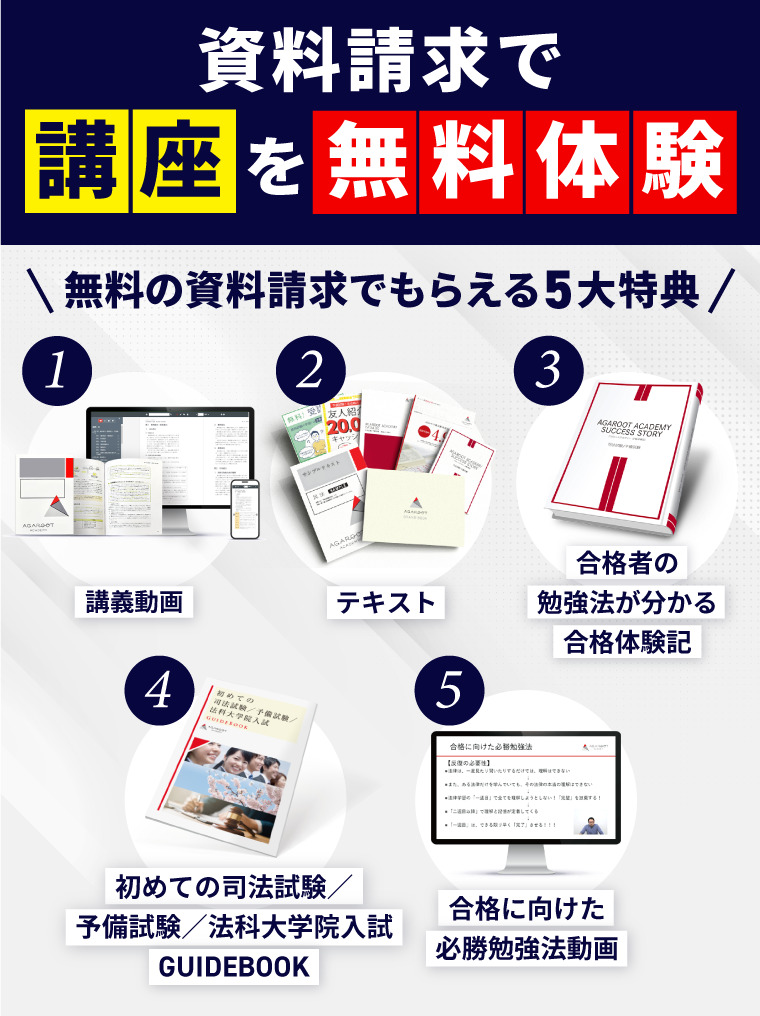

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

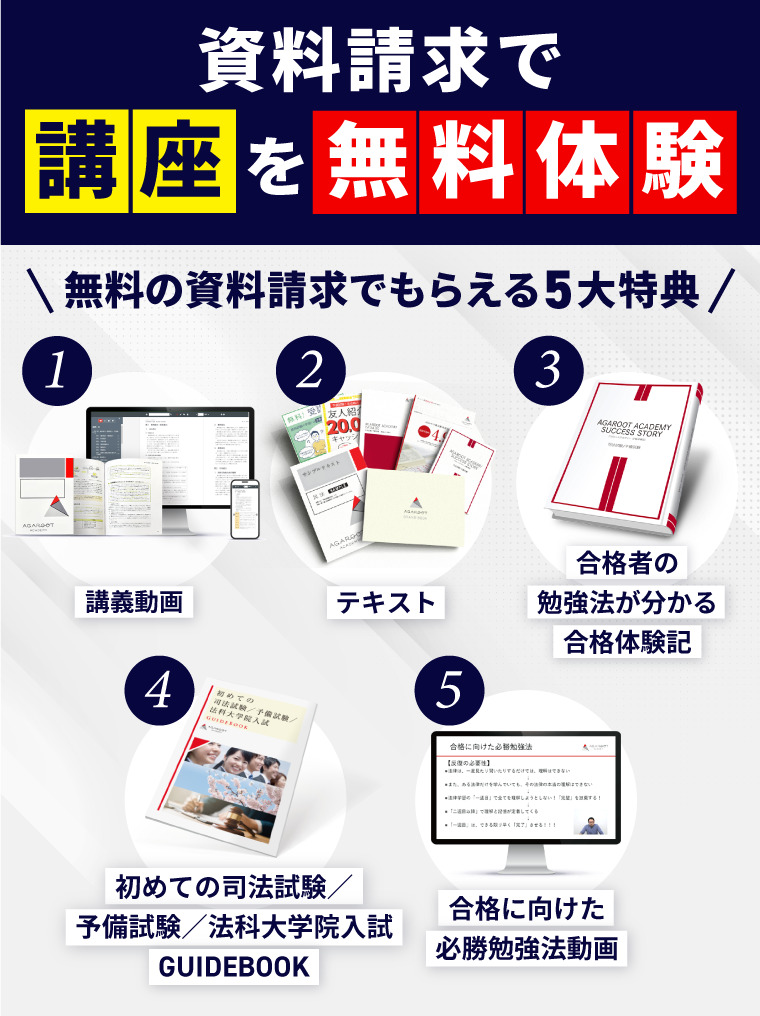

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

司法試験の受験資格

司法試験の受験資格は3つあります。

- 法科大学院課程の修了

- 司法試験予備試験(以下、「予備試験」という。)の合格

- 法科大学院課程の在学及び法第4条第2項第1号に規定する学長の認定

3の「法科大学院課程の在学及び法第4条第2項第1号に規定する学長の認定」は法科大学院で所定の単位を取得し、1年以内に修了見込みの者であれば司法試験を受験できるように受験資格が緩和されたものです。

【司法試験の受験資格について、谷山政司講師が動画で解説!】

アガルートアカデミー司法試験の谷山政司講師が、司法試験の受験資格について詳しく解説します。

また、どのようなルートで受験資格を取得すればよいか、おすすめの方法と理由も紹介していますので、ぜひご覧ください。

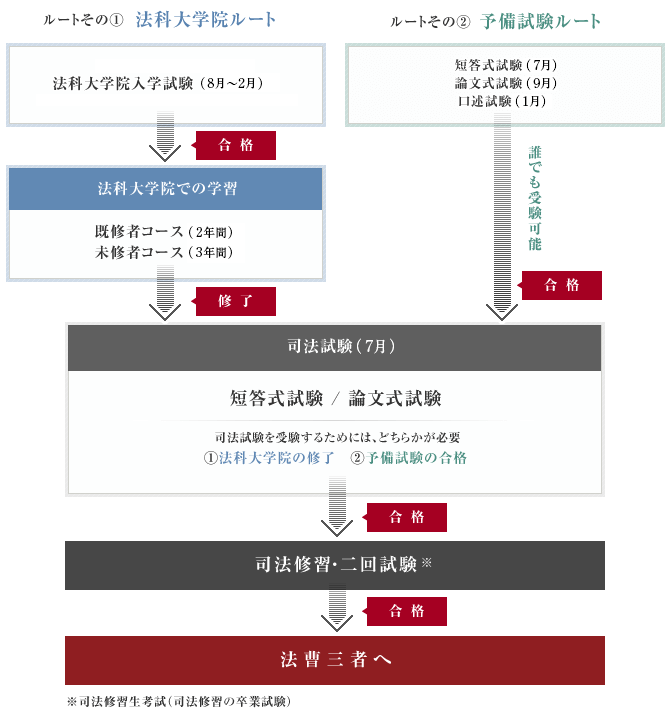

受験資格の2つの取り方~法科大学院ルートと予備試験ルート~

司法試験の受験資格を得るためには、「法科大学院ルート」「予備試験ルート」の二つのルートが存在しています。

法科大学院ルート

「法科大学院ルート」は、法科大学院に入学した後、2〜3年のカリキュラムを経て修了することにより、司法試験の受験資格を得るというルートです。

法科大学院には、未修コース(3年間)と、既修コース(2年間)があります。

なお、大学で法曹コースを選択することにより、大学を3年で卒業し既修コースに入学する方法もあります。

2023年からは所定の単位を取得し、法科大学院を1年以内に修了見込みの者であれば司法試験を受験できるように受験資格が緩和されたものです。

※関連コラム:法科大学院(ロースクール)とは?

予備試験ルート

「予備試験ルート」は、その名の通り、「予備試験」という試験を受験し、これに合格することにより、司法試験の受験資格を得るというルートです。

予備試験は、例年7月に実施される短答式試験に合格し、9月に実施される論文式試験に合格し、翌年の1月に実施される口述式試験に合格すれば、最終合格となり、司法試験の受験資格を得ることができます。

※関連コラム:予備試験とは

高卒・中卒で司法試験を受けるには予備試験ルート

法科大学院に入るには、基本的に大学を卒業してる必要があります。

かと言って、大卒でなければ司法試験を受けられないわけではありません。

上述した 「予備試験ルート」であれば、学歴に関係なく、高卒でも中卒でも司法試験を受けることが可能です。

受験資格に回数制限や有効期限はある?

法科大学院を修了した場合も、予備試験に合格した場合も、司法試験の受験資格には「有効期限」があります。

具体的には、「法科大学院修了または予備試験合格から、5年間で5回」という制限があり、この期間内に司法試験に合格しなければなりません。

万が一、この期間に司法試験に合格しない場合は、もう一度法科大学院を修了するか、予備試験に合格しなければなりません。

そうすることで、再び司法試験の受験資格を得ることができます。

受験資格別(ルート別)の合格数や合格率は?

ここでは、「予備試験ルート」と、「法科大学院ルート」の両方について、受験者数や合格者数、合格率などを見て、簡単な比較をしてみます。

予備試験ルートの場合、なんといっても予備試験合格者の司法試験合格率が極めて高く、2023年(令和5年)の予備試験合格者の司法試験合格率は、92.6%(327名)となっています。

他方、2023年の法科大学院ルートでの司法試験合格者数は、1,454名ですが、合格率は40.6%となっています。

このように、合格率という点からすると、「予備試験ルート」の方が圧倒的に高いことが分かります。

そのため、法科大学院ルートを選択される方も、まずは予備試験を受験してみるという方が多くなってきており、その結果、予備試験受験者は毎年増加傾向にあります。

他方、法科大学院は、合格率の高い法科大学院に人気が集中するようになってきており、合格者や合格率の点で結果の出ていない法科大学院は、募集を停止するようなところも出てきています。

ちなみに、予備試験そのものの受験者数や合格者数、合格率を見てみると、予備試験の令和5年(2023年)の出願者数は16,704人、受験者数は13,372人、最終合格者数は479人となっています。

最終合格率は、受験者数全体をベースとした場合、3.6%となっています。

関連コラム:予備試験の難易度は?現役予備校講師が正直に解説します

法科大学院ルートと予備試験ルートのどちらを目指すべきか

それでは、予備試験ルートと法科大学院ルートのどちらを目指すべきでしょうか。

それぞれのルートには、メリットとデメリットがありますので、これをお読みの皆さんがどのような立場にあるかによって結論は変わるものです。

社会人の方は予備試験ルート

例えば、予備試験は、法科大学院に行かずに司法試験を受験することができますので、仕事を継続しながら司法試験を目指したい社会人受験生にとっては予備試験ルートを目指すべきということになります。

また、予備試験に合格してしまえば、高い確率で司法試験にも合格する実力が付くという点からも、予備試験ルートが望ましいでしょう。

その代わり、予備試験自体に合格をすること自体に時間を割かなければなりません。

大学生もまずは予備試験ルートを目指す

大学生については、法科大学院に進むという選択肢も十分に考えられます。

特に、2023年からは、大学法学部と法科大学院を最短5年で修了することができる「法曹コース」が認められ、法科大学院在学中に司法試験が受験できるようになる予定です。

ただし、法科大学院に入学するためには、入学試験に合格しなければなりませんが、法科大学院入試を受験される方の中には、予備試験受験に向けた勉強を進めてきた人々も少なくありません。

つまり、予備試験の範囲をある程度把握していないと、自分だけが知らない知識で、周りの人は知っている知識が出題されるというような事態が発生することがあり、この場合、大きな失点となってしまう可能性があります。

以上の点からすると、やはり、予備試験受験に向けた勉強をまずは開始し、場合によって法科大学院コースに切り替えるということをお勧めします。

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で、司法試験のすべてがわかる!

600名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

この記事の著者 谷山 政司 講師

平成23年度に(新)司法試験に合格後、伊藤塾にて主に予備試験ゼミを中心とした受験指導業務を担当。

谷山ゼミ受講者のうち、およそ70名ほどが予備試験に合格。谷山ゼミ出身者で、最終的な予備試験の合格率は7割を超える。

自身の受験経験だけでなく、答案の徹底的な分析やゼミ生への丁寧なカウンセリングの結果確立した論文作成ノウハウをもとに、アウトプットの仕方はもちろん、インプットの仕方までをも指導するスタイルは、ゼミ生の圧倒的支持を受けた。

また、期をまたいだゼミ生の交流会等を定期的に行うなど、実務に出た後のフォローも積極的に行っている。

谷山講師の紹介はこちら

ブログ:「谷山政司のブログ」

Twitter:@taniyan0924