【2024最新】司法試験・予備試験の選択科目ごとの合格率・難易度をわかりやすく解説!

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

司法試験では基本の7科目に加えて、選択科目も出題されます。

労働法・経済法・知的財産法・倒産法・国際法(私法)・国際法(公法)・環境法・租税法の8つです。

また、2022年以降は予備試験でも一般教養に代えて選択科目が出題されます。

受験生の皆さんは選択科目を選ばなくてはいけません。

そこで本コラムでは、選択科目ごとに有利不利はあるのか?おすすめの選択科目は何か?というテーマで、選択科目ごとの司法試験合格率や難易度について解説します。

選択科目を選ぶ際の参考にして下さい。

目次

司法試験・予備試験の選択科目ごとの合格率

令和4年(2022年)司法試験の選択科目ごとの合格率で一番高かったのは倒産法で合格率は49.3%でした。

予備試験の選択科目の科目ごとの合格率は公開されていません。

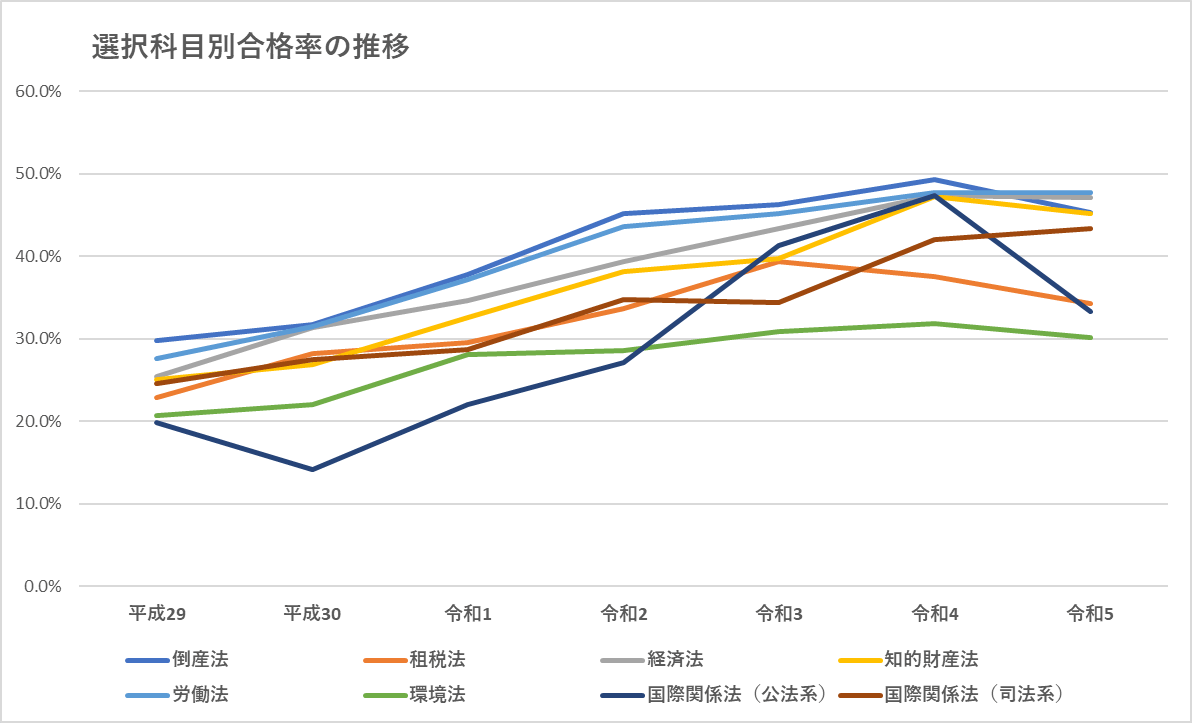

平成29年以降の各選択科目毎の合格率を表にまとめました。

| 選択科目 | 令和5 | 令和4 | 令和3 | 令和2 | 令和1 | 平成30 | 平成29 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 倒産法↓ | |||||||

| 採点対象者 | 569人 | 420人 | 437人 | 452人 | 608人 | 758人 | 906人 |

| 合格者数 | 292人 | 207人 | 202人 | 204人 | 230人 | 240人 | 270人 |

| 合格率 | 45.3% | 49.3% | 46.2% | 45.1% | 37.8% | 31.7% | 29.8% |

| 租税法↓ | |||||||

| 採点対象者 | 233人 | 208人 | 277人 | 288人 | 329人 | 358人 | 412人 |

| 合格者数 | 80人 | 78人 | 109人 | 97人 | 97人 | 101人 | 94人 |

| 合格率 | 34.3% | 37.5% | 39.4% | 33.7% | 29.5% | 28.2% | 22.8% |

| 経済法↓ | |||||||

| 採点対象者 | 787人 | 583人 | 639人 | 683人 | 789人 | 848人 | 867人 |

| 合格者数 | 371人 | 276人 | 277人 | 269人 | 273人 | 265人 | 220人 |

| 合格率 | 47.1% | 47.3% | 43.3% | 39.4% | 34.6% | 31.3% | 25.4% |

| 知的財産法↓ | |||||||

| 採点対象者 | 613人 | 464人 | 486人 | 525人 | 597人 | 714人 | 803人 |

| 合格者数 | 277人 | 219人 | 193人 | 200人 | 194人 | 192人 | 201人 |

| 合格率 | 45.1% | 47.2% | 39.7% | 38.1% | 32.5% | 26.9% | 25.0% |

| 労働法↓ | |||||||

| 採点対象者 | 1127人 | 911人 | 1009人 | 1104人 | 1299人 | 1481人 | 1738人 |

| 合格者数 | 538人 | 435人 | 455人 | 481人 | 482人 | 466人 | 480人 |

| 合格率 | 47.7% | 47.7% | 45.1% | 43.6% | 37.1% | 31.5% | 27.6% |

| 環境法↓ | |||||||

| 採点対象者 | 136人 | 129人 | 143人 | 161人 | 256人 | 305人 | 353人 |

| 合格者数 | 41人 | 41人 | 44人 | 46人 | 72人 | 67人 | 73人 |

| 合格率 | 30.1% | 31.8% | 30.8% | 28.6% | 28.1% | 22.0% | 20.7% |

| 国際関係法↓ (公法系) |

|||||||

| 採点対象者 | 54人 | 38人 | 46人 | 48人 | 59人 | 64人 | 81人 |

| 合格者数 | 18人 | 18人 | 19人 | 13人 | 13人 | 9人 | 16人 |

| 合格率 | 33.3% | 47.4% | 41.3% | 27.1% | 22.0% | 14.1% | 19.8% |

| 国際関係法↓ (私法系) |

|||||||

| 採点対象者 | 378人 | 307人 | 355人 | 403人 | 492人 | 672人 | 769人 |

| 合格者数 | 164人 | 129人 | 122人 | 140人 | 141人 | 185人 | 189人 |

| 合格率 | 43.3% | 42.0% | 34.4% | 34.7% | 28.7% | 27.5% | 24.6% |

| 合計↓ | |||||||

| 採点対象者 | 3,897人 | 3,060人 | 3,392人 | 3,664人 | 4,429人 | 5,200人 | 5,929人 |

| 合格者数 | 1,781人 | 1,403人 | 1,421人 | 1,450人 | 1,502人 | 1,525人 | 1,543人 |

| 合格率 | 45.7% | 45.8% | 41.9% | 39.6% | 33.9% | 29.3% | 26.0% |

※参考:司法試験の結果について

この表を見ると、選択科目ごとの合格率にはそこまで大きな差はないことが分かります。

もっとも、ある程度の合格率の傾向はあるようです。

全体的に上昇傾向にあるのは、合格者数が変わらない一方で受験者数が減少し続けているからです。

関連コラム:司法試験の難易度・合格率をアガルート講師がお答えします

そこで、もっと分かりやすく比較するために以下のグラフを見てみましょう。

次に1科目ずつ比較していきましょう。

倒産法

安定して40%代の合格率を維持しているのは倒産法です。

令和4年に至っては45.3%という数字を出しており、もう少しで倒産法選択者の半数が合格するという域まで迫ってきています。

近年選択者数が減少しているにも関わらず、相変わらず高い合格率をキープしています。

※関連コラム:【司法試験・予備試験の選択科目】倒産法の特徴・勉強法

労働法

令和5年の合格率が1番高いのは労働法です。

労働法は毎年選択者が1,000人を超えるメジャーな科目でありその分合格者も多くなるので、合格率もある程度高くなるのもうなずけます。

しかし、労働法の選択者の数は圧倒的なのに他の科目と合格率に大差がないということは、逆に言えば労働法選択の不合格者もまた多いということです。

得意不得意が分かれる科目といえるかもしれません。

※関連コラム:【司法試験・予備試験の選択科目】労働法の特徴・勉強法

経済法・知的財産法

近年合格率を伸ばしてきているのが経済法と知的財産法で、どちらも40%以上の合格率になってきています。

この2科目は近年人気を増してきている科目で、選択者数の数や合格率も似ています。

※関連コラム:【司法試験・予備試験の選択科目】経済法の特徴・勉強法

※関連コラム:【司法試験・予備試験の選択科目】知的財産法の特徴・勉強法

租税法・国際関係法(私法)

租税法と国際関係法(私法)もほとんど同じような推移をしており、30%前後の合格率となっています。

※関連コラム:【司法試験・予備試験の選択科目】租税法の特徴・勉強法

※関連コラム:【司法試験・予備試験の選択科目】国際私法の特徴・勉強法

環境法・国際関係法(公法)

環境法と国際関係法(公法)は目に見えて合格率が低くなっています。

この2科目(特に国際公法)は選択者数が少ない科目なので、数字が安定しないのもやむを得ないと言えるでしょう。

※関連コラム:【司法試験・予備試験の選択科目】環境法の特徴・勉強法

※関連コラム:【司法試験・予備試験の選択科目】国際公法の特徴・勉強法

合格率の高い選択科目を選んだほうがよい?

以上で比較したように、選択科目ごとの合格率にはあまり大きな違いはありませんが、おおむね選択者数の大小に比例する傾向にあるといえます。

そのため、単純な合格率や難易度だけを考えるのであれば、選択者数の多い科目を選ぶのが得策ということになるでしょう。

ただし、選択科目を選ぶ基準は合格率や難易度だけではありません。

例えば、何を学びたいかという自分の興味や好みを大事にした方が学習のモチベーションが上がります。

また、各選択科目には少なからず法律基本科目との親和性がありますので、法律基本科目で自分がどの法系を得意にしているのかという点を基準とすることも考えられます。

選択科目の選び方

選択科目の決定は誰しも悩むところだと思います。

今回は合格率をご紹介しましたが、自分に合った科目を選ぶことが重要です。

- 何に興味を惹かれるか

- 多くの受験生と同じ科目の方が安心するのか

- 学習の素材(基本書、演習書)はどのくらいあるのか

- テキスト・講義の分量はどの程度であるのか

- 選択科目にどのくらい勉強時間を割けるのか

- 暗記が得意なのか

- 現場思考が得意なのか

- 民事系に親和性があるのか

- 刑事系に親和性があるのか

- 公法系に親和性があるのか

など、色々な角度から自分に合った科目を見つけてください。

関連コラム:【司法試験・予備試験】選択科目の選び方

関連コラム:司法試験予備試験に1年で合格する勉強法

アガルートアカデミーの選択科目対策講座

アガルートアカデミーでは、選択科目対策として、試験対策に必要な知識をインプットする「総合講義」、論文過去問を徹底的に解析する「司法試験 論文過去問解析講座」と「予備試験 論文過去問解析講座」、論証を使って知識を総まくりする「論証集の『使い方』」の4講座パックをご用意しております。

選択科目対策を万全にしたいという方は、ぜひご検討ください。

※下記はアガルートにおける選択科目ごとの講義時間です。

- 倒産法:35時間

- 労働法:52.5時間

- 知的財産法:56時間

- 国際私法:41.5時間

- 環境法:45.5時間

- 経済法:24時間

- 国際公法:31.5時間

- 租税法:34.5時間

司法・予備試験で確実に点数を取れるように

<選べる科目別講座!>あなたの選択科目対策を集中的にサポート!

選択科目で問われる知識をインプット→過去問解析でベストな解答方法を学べる講座です。

また、「論証集」の使い方を学び、選択科目における重要論点を効率的に理解できます。

選択科目を効率的に対策!選択科目が不安な方におすすめ!

これ一つでOK!インプット・論証集を用いた学習・過去問対策まで、総合的に学習可能◎

各科目講師による無料ガイダンス公開中!

今すぐ!無料ガイダンスを見る

約13時間分の民法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法試験・予備試験・法科大学院入試対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

司法試験・予備試験・法科大学院入試試験の全てがわかる!

司法試験/予備試験/法科大学院試験ガイドブック

合格の近道!司法試験のテクニック動画

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

この記事の監修者 谷山 政司 講師

平成23年度に(新)司法試験に合格後、伊藤塾にて主に予備試験ゼミを中心とした受験指導業務を担当。

谷山ゼミ受講者のうち、およそ70名ほどが予備試験に合格。谷山ゼミ出身者で、最終的な予備試験の合格率は7割を超える。

自身の受験経験だけでなく、答案の徹底的な分析やゼミ生への丁寧なカウンセリングの結果確立した論文作成ノウハウをもとに、アウトプットの仕方はもちろん、インプットの仕方までをも指導するスタイルは、ゼミ生の圧倒的支持を受けた。

また、期をまたいだゼミ生の交流会等を定期的に行うなど、実務に出た後のフォローも積極的に行っている。

谷山講師の紹介はこちら

ブログ:「谷山政司のブログ」

Twitter:@taniyan0924