【過去問あり】社会福祉士試験にはどんな問題が出る?形式や内容、問題文について解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

福祉系の国家資格のひとつとして社会福祉士があります。

社会福祉士は福祉相談援助のスペシャリストの資格であり、難易度は難しいとされています。

今回は、社会福祉士国家試験の問題の出題形式やなどをご紹介し、合格に向けてどのような勉強をすればいいかまで解説していきます。

社会福祉士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

アガルートの社会福祉士試験講座を

無料体験してみませんか?

社会福祉士試験対策のフルカラーテキストをPDFで閲覧可能!

約1時間の医学概論講義が20日間見放題!

約30分の必勝勉強法動画!合格者が実践した勉強法を講師が解説

割引クーポンやsale情報が届く!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る社会福祉士試験にはどんな問題が出る?

社会福祉士とは、障害を持った人や、要介護状態等にある本人や家族に福祉的な相談にのることができる資格です。

試験は年に1回、全国24の試験会場で実施されます。

社会福祉士国家試験の試験科目と問題数

試験科目は19科目です。

科目の内容は多岐に渡り、具体的には以下のようなものがあります。

- 医学概論(6問)

- 心理学と心理的支援(6問)

- 社会学と社会システム(6問)

- 社会福祉の原理と政策(9問)

- 社会保障(9問)

- 権利擁護を支える法制度(6問)

- 地域福祉と包括的支援体制(9問)

- 障害者福祉(6問)

- 刑事司法と福祉(6問)

- ソーシャルワークの基盤と専門職(共通)(6問)

- ソーシャルワークの理論と方法(共通)(9問)

- 社会福祉調査の基礎(6問)

- 高齢者福祉(6問)

- 児童・家庭福祉(6問)

- 貧困に対する支援(6問)

- 保健医療と福祉(6問)

- ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)(6問)

- ソーシャルワークの理論と方法(専門)(9問)

- 福祉サービスの組織と経営(6問)

問題数は129問でそのうちの6割以上を得点すれば合格となります。

但し、上記1~19のそれぞれに得点が1点も無ければ無条件で不合格になりますので、どの科目も安定した得点が取れるように勉強しなくてはなりません。

また、問題の難易度で6割という基準は補正される場合があり、6割の得点に満たないでも合格したり、逆に6割以上得点していても不合格になることもあります。

関連コラム:社会福祉士国家試験の試験内容・情報をわかりやすくまとめて紹介!

問題のパターン

社会福祉士国家試験の問題は、大まかに分けると

- 人物名など知識があればすぐに選択できる問題

- 問題文を読み適切な解答を選ぶ問題

- 事例を読み込み、その事例にとって正解となる解答を選ぶ問題

があります。

事例問題と他の問題が分けられている、ということはなく、科目順に問題が並んでいます。

解答形式

形式はマークシート式で、答えの選択肢は5つとなっており、正しいもの(誤っているもの)を選びます。

問題には、解答をひとつだけを選択させるパターンと、複数選択させるものもあります。

2つ選択させる問題は20%弱となっています。

なお、記述式問題は過去に出題がありません。

問題文

問題文は、問題文30文字、ひとつの選択肢20文字程度のものから、問題文、選択肢、注釈をなど1問で300文字近い長さのものもあります。

さらに、事例問題は、一問で600字を超えるものもあります。

そのため、早く適切に問題文を読む必要があります。

問題文の重要な部分などにマーカーや目印をつけるなどの工夫も必要です。

また、試験時間を問題数で割った1問あたりにかけられる時間を基準にしながらも、問題文の長さや自身の得意不得意なども考えて時間配分する必要があります。

なお、問題の指示文は、

- 最も適切なものを1つ選びなさい

- 正しいものを1つ選びなさい

- 適切なものを2つ選びなさい

となっています。

実際に出題された問題(過去問)

社会福祉士国家試験ので過去に出題された問題は社会福祉振興・試験センターのHPで公開されており無料で問題と解答を確認することができます。

以下は、第37回(令和6年度)に実際に出題された問題です。

医学概論

問題 2 高齢者における薬害有害事象の発生予防や発生時の対処方法に関する次の

記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。1 服用法を複雑にする。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_01_37.pdf

2 定期的に処方内容を見直す。

3 若年者と同じ投与量にする。

4 投与薬剤の数はなるべく 8 剤以下にする。

5 新規症状が出現した場合に薬剤を追加する。

解答 2

問題 6 事例を読んで,Aさんに最も適切な入院形態を 1 つ選びなさい。

〔事 例〕

B市に住むAさん(21 歳)は,大学 4 年生で就職活動中であったが,なかなかう

まくいかず,次第に抑うつ気分,意欲の低下,思考制止,不安,不眠を呈するよう

になった。同居する両親(両親ともに 50 歳代で共働き)とともに,精神科のクリ

ニックを受診し,うつ病の診断となり治療開始となった。しかし,自宅では生活が

乱れ,家に閉じこもりがちになり,定期的な受診や薬物治療が困難な状況となった。

自傷行為や家族に対する他害行為はみられないが,なかなか抑うつ症状は改善を認

めなかったため,主治医が入院加療の必要性があると判断した。主治医が本人及び

両親に入院加療の必要性を説明したところ,本人は入院加療を希望した。その後,

紹介状を持参のうえで,入院病床を有する精神科病院に受診した。1 医療保護入院

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_01_37.pdf

2 措置入院

3 緊急措置入院

4 任意入院

5 応急入院

解答 4

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「医学概論」の基本情報と勉強法

心理学と心理的支援

問題 9 エリクソン(Erikson, E.)の発達段階説における青年期の心理社会的危機

として,正しいものを 1 つ選びなさい。https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_02_37.pdf

1 基本的信頼 対 基本的不信

2 同一性 対 同一性混乱

3 勤勉性 対 劣等感

4 自発性 対 羞恥心

5 ジェネラティビティ 対 停滞

解答 2

問題 11 事例を読んで,マイクロカウンセリングのかかわり行動や基本的傾聴技法

に基づいた面接の最初の段階の応答として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。〔事 例〕

認知症のある親の介護について負担を感じている相談者が,地域包括支援セン

ターを訪れ,社会福祉士が面接を行った。相談者は「何度も同じことを聞いてくる

のでイライラして,つい強い口調で怒ってしまう」と訴えた。1 「同じことを聞かれても,いつも初めてのように答えるといいですよ」

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_02_37.pdf

2 「それは適切な行動ではないですよね」

3 「私もあなたと同じような経験をしたので,あなたの気持ちがよくわかります」

4 「その状況について,もう少し詳しく話してもらえませんか」

5 「正確に記録したいので,ゆっくり話してもらえませんか」

解答 4

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「心理学と心理的支援」の基本情報と勉強法

社会学と社会システム

問題 15 「過疎関連法」及び「令和 4 年度版 過疎対策の現況」(総務省)に関する次の

記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。1 2020 年(令和 2 年)国勢調査時点の過疎地域の産業別就業人口割合は,第一次産

業就業者数が 5 割を超えている。

2 2020 年(令和 2 年)国勢調査時点の過疎地域の人口は,全人口の 2 割に満たない。

3 2023 年(令和 5 年)4 月 1 日時点の過疎地域の市町村数は,全市町村数の 4 割に

満たない。

4 2020 年(令和 2 年)国勢調査時点の過疎地域の高齢化率は,全国平均よりも低い。

5 過疎地域とは,人口減少率によって定義されてきた。(注)「過疎関連法」とは,現行の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_03_37.pdf

に至る一連の過疎関連の法律である。

解答 2

問題 17 差別や偏見に関する次の記述のうち,適切なものを 2 つ選びなさい。

1 ゴッフマン(Goffman, E.)は,主に身体に付随し,それが他者にとっての偏見を

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_03_37.pdf

呼び起こす「印」として機能するものをスティグマと呼んだ。

2 オルポート(Allport, G.)は,民族的偏見を「誤った,柔軟性のない一般化に基づ

いた反感」と定義づけた。

3 リップマン(Lippmann, W.)は,人々の知覚や認識を単純化して理解することを

ダブル・コンティンジェンシーと呼んだ。

4 コールマン(Coleman, J.)は,政治・経済・軍事などの分野のトップが社会の権

力を握るとするパワーエリート論を展開した。

5 ミルズ(Mills, C.)は,一次的逸脱と二次的逸脱という概念を用いて,逸脱的ア

イデンティティが形成されるメカニズムを説明した。

解答 1,2

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「社会学と社会システム」の基本情報と勉強法

社会福祉の原理と政策

問題 19 次の人物のうち,英国において「福祉国家」から「小さな政府」への転換を

図った首相として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。1 ウィンストン・チャーチル(Churchill, W.)

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_04_37.pdf

2 クレメント・アトリー(Attlee, C.)

3 マーガレット・サッチャー(Thatcher, M.)

4 トニー・ブレア(Blair, T.)

5 ゴードン・ブラウン(Brown, G.)

解答 3

問題 26 社会福祉法に定められた福祉に関する事務所(福祉事務所)についての次の

記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。1 市町村は,福祉事務所を設置しなければならない。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_04_37.pdf

2 現業を行う所員については,社会福祉主事を充てるよう努めなければならない。

3 現業を行う所員の数については,事務所ごとに標準数が定められている。

4 指導監督を行う所員は,社会福祉士でなければならない。

5 都道府県が設置する福祉事務所は,老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務

を行わなければならない。

解答 3

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「社会福祉の原理と政策」の基本情報と勉強法

社会保障

問題 28 事例を読んで,社会保険制度の加入に関する次の記述のうち,正しいもの

を 1 つ選びなさい。〔事 例〕

Aさん(23 歳)は常勤の国家公務員である。Aさんの配偶者であるBさん(18 歳)

は無職であり,Aさんに扶養されている。1 Aさんは厚生年金保険の被保険者である。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_05_37.pdf

2 Aさんは介護保険の第二号被保険者である。

3 Aさんは雇用保険の被保険者である。

4 Bさんは健康保険の被保険者である。

5 Bさんは国民年金の第三号被保険者である。

解答 1

問題 35 雇用保険制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。

1 基本手当の支給に係る失業の認定は,労働基準監督署において行われる。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_05_37.pdf

2 基本手当の所定給付日数は,被保険者期間には関係なく決定される。

3 高年齢求職者給付金は,失業し,一定の要件を満たした高年齢被保険者に支給さ

れる。

4 介護休業給付金では,介護休業開始時の賃金の 50 %相当額が支給される。

5 出生時育児休業給付金は,産後休業中の労働者に対して支給される。

解答 3

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「社会保障」の基本情報と勉強法

権利擁護を支える法制度

問題 39 「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさ

い。1 都道府県知事は,障害を理由とする差別の解消に関する施策の総合的かつ一体的

な実施のため,基本方針を定めなければならない。

2 市町村長は,障害を理由とする差別の禁止に関して,事業者が適切に対応するた

めに必要な指針を定めなければならない。

3 事業者は,障害を理由とする差別の禁止に関する職員対応要領を定める義務があ

る。

4 事業者は,障害者から社会的障壁の除去につき意思の表明があり,過重な負担で

ない場合,社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

5 事業主が労働者に対して行う障害を理由とする差別の解消のための措置について

も「障害者差別解消法」の定めるところにより実施される。(注)「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_06_37.pdf

のことである。

解答 4

問題 41 成年後見制度の利用促進に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ

選びなさい。1 市町村は,成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワークのコーディネート

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_06_37.pdf

を担う中核機関を整備していくことが求められている。

2 成年後見制度利用促進のため,都道府県知事による申立てを行うことができるこ

ととなった。

3 都道府県は,成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透を図るため

「意思決定支援ガイドライン」の策定をしなければならない。

4 都道府県は,成年後見制度の利用の促進に関し,専門的知識を有する者により構

成される成年後見制度利用促進専門家会議の設置をしなければならない。

5 市町村は,毎年一回,成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施状況を公表

することとされている。

解答 1

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「権利擁護を支える法制度」の基本情報と勉強法

地域福祉と包括的支援体制

問題 44 「令和 6 年版地方財政の状況」(総務省)に示された 2022 年度(令和 4 年度)

の民生費などに関する次の記述のうち,正しいものを 1 つ選びなさい。1 市町村の目的別歳出決算額の構成比は,大きい方から,民生費,総務費,教育費

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_07_37.pdf

の順となっている。

2 目的別歳出決算額において,都道府県では,2012 年(平成 24 年)以降,災害救助

費が一貫して増加している。

3 市町村と都道府県の目的別歳出決算額に占める民生費の割合を比較すると,都道

府県の方が大きい。

4 目的別歳出決算額において,都道府県の民生費では,社会福祉費の割合が最も大

きい。

5 目的別歳出決算額において,市町村の民生費では,生活保護費の割合が最も大き

い。

解答 1

問題 48 包括的支援体制に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさ

い。1 重層的支援体制整備事業によって包括的支援体制の整備に取り組んでいる自治体

数は,令和 5 年度の時点で全体の半数を超えている。

2 包括的相談支援事業とは「複数の支援関係機関が有機的な連携の下,世帯が抱え

る地域生活課題の解決に資する支援を一体的に行う体制を整備する事業」である。

3 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業とは「虐待の防止及びその早期発見のた

めの援助を行う事業」である。

4 重層的支援会議とは「自ら支援を求めることが困難な人への支援について,支援

を始める前に関係機関が情報を共有し,協議をする場」である。

5 「地域共生社会推進検討会」では,地域づくりに向けた支援において,多様な人や

機関がその都度集い,相談,協議し,学び合う場としてのプラットフォームづくり

が重要であると指摘した。(注)「地域共生社会推進検討会」とは,「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_07_37.pdf

参加・協働の推進に関する検討会」のことである。

解答 5

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「地域福祉と包括的支援体制」の基本情報と勉強法

障害者福祉

問題 54 事例を読んで,Aさんの状況にあてはまる,「精神保健福祉法」に基づく入

院形態として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。〔事 例〕

統合失調症のAさん(40 歳)は,この 1 週間で絶え間ない幻聴と,常に誰かに監

視されているという妄想がひどくなってきた。さらに盗聴器を探して家具を壊すな

どの行為が始まったため,同居する母親に付き添われ,かかりつけのB精神科病院

を受診した。精神保健指定医であるC医師は診察の結果,入院治療を要すると判断

し,Aさんにその旨を説明したが,Aさんはおびえた様子で意味不明な独語を繰り

返すのみで,応答は得られなかった。C医師はAさんが入院治療の必要性について

納得できるよう丁寧に説明を重ねたが,やはり入院についての同意を得ることはで

きず,また,症状の緩和も見られなかったため,やむを得ず母親の同意によって即

日入院してもらうことになった。1 措置入院

2 緊急措置入院

3 医療保護入院

4 任意入院

5 応急入院(注)「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことで

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_08_37.pdf

ある。

解答 3

問題 56 「障害者雇用促進法」に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選び

なさい。1 就労継続支援A型事業は,この法律に基づき就労支援サービスを提供するもので

ある。

2 公共職業安定所(ハローワーク)は,就労を希望した障害者の就職後の助言,指導

は行わない。

3 事業主は,障害者である労働者を雇用する事業所において障害者職業生活相談員

を外部委託することができる。

4 雇用義務の対象となる障害者であるかどうかの確認は,精神障害者については,

精神障害者保健福祉手帳により行う。

5 事業主は,障害者と障害者でない者との機会均等を図るために,過重な負担とな

るときであっても,合理的配慮を講じなければならない。(注)「障害者雇用促進法」とは,「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_08_37.pdf

解答 4

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「障害者福祉」の基本情報と勉強法

刑事司法と福祉

問題 60 事例を読んで,刑の全部執行猶予中の保護観察に関する次の記述のうち,

最も適切なものを 1 つ選びなさい。〔事 例〕

Aさん(30 歳)は,覚醒剤の自己使用により検挙され,懲役 1 年執行猶予 3 年保

護観察付の判決が確定し,保護観察中である。Aさんには「薬物再乱用防止プログ

ラムを受けること」という特別遵守事項が設定されている。また,Aさんには担当

保護司が指名されている。1 Aさんは,一般遵守事項に違反しても,執行猶予が取り消されることはない。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_09_37.pdf

2 Aさんは,簡易薬物検出検査を受けなければならない。

3 Aさんに対する不良措置として,保護観察の期間の延長がある。

4 Aさんの担当保護司は,Aさんの補導援護はできるが指導監督はできない。

5 Aさんが特別遵守事項に違反した場合には,保護観察所長が執行猶予を取り消す。

解答 2

問題 63 2004 年(平成 16 年)に制定された犯罪被害者等基本法に関する次の記述の

うち,正しいものを 2 つ選びなさい。1 同法における犯罪被害者等とは,犯罪等により害を被った者及び遺族を除いた家

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_09_37.pdf

族をいう。

2 同法の目的の一つに,再犯の防止と犯罪による被害を受けることの防止がある。

3 同法に基づき,ストーカー行為を規制するための処罰が整備された。

4 同法の基本的施策の一つに,損害賠償の請求についての援助がある。

5 同法に基づき,政府は犯罪被害者等基本計画を定めなければならない。

解答 4,5

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「刑事司法と福祉」の基本情報と勉強法

ソーシャルワークの基盤と専門職(共通)

問題 64 次の記述のうち,社会福祉士及び介護福祉士法において社会福祉士が努め

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_10_37.pdf

なければならないと規定されていることとして,最も適切なものを 1 つ選びなさい。

1 社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしないこと。

2 福祉サービス関係者等との連携を保つこと。

3 相談援助に関する知識及び技能の向上を行うこと。

4 正当な理由がなく,その業務に関して知り得た人の秘密を漏らさないこと。

5 常にその者の立場に立って誠実にその業務を行うこと。

解答 3

問題 66 事例を読んで,A社会福祉士の発言の基盤となっている考え方を提示した

人物として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。〔事 例〕

地域活動支援センターで指導員として勤務するAが,地域自立支援協議会の実務

者会議に出席したところ,管轄地域内における今後の生活支援の方向性を問われた。

そのため,日頃の相談支援活動を踏まえて「私は,障害のある方々の様々な活動が

価値ある役割として,社会に認められていくための取組を,私たちはこれからも続

けていくことが大切だと思います」と発言し,出席者から賛同を得た。1 バンク-ミケルセン(Bank-Mikkelsen, N.)

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_10_37.pdf

2 ニィリエ(Nirje, B.)

3 ソロモン(Solomon, B.)

4 ヴォルフェンスベルガー(Wolfensberger, W.)

5 バンクス(Banks, S.)

解答 4

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「ソーシャルワークの基盤と専門職」の基本情報と勉強法

ソーシャルワークの理論と方法

問題 71 問題解決アプローチに関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選び

なさい。1 クライエントのもつ主体的な意志の力に注目し,支援機関の活用を図る。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_11_37.pdf

2 クライエントの動機づけ,能力,機会を把握して支援を進める。

3 クライエントが直面している危機状況に対して,短期集中的に働きかける。

4 クライエントへの直接的な支援とともに,個人を取り巻く環境に働きかけを行う。

5 クライエントが解決を望む問題について,目標と期限を設定し課題に取り組む。

解答 2

問題 76 コノプカ(Konopka, G.)の提唱したグループワークの原則に関する次の記

述のうち,適切なものを 2 つ選びなさい。1 メンバー個々に新しい体験を付与することよりも,過去の体験を重視する。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_11_37.pdf

2 援助者が積極的にプログラムに参加し,メンバーの問題を解決する。

3 グループ活動のルールを決め,メンバーの成長を阻害する場合には制限を設ける。

4 メンバー個人の相違点,及び当該グループが他のグループとは違う特徴をもつグ

ループであることを認識するために個別化を行う。

5 メンバー間の相互作用の中で生じる葛藤は,表面化しないように働きかける。

解答 3,4

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「ソーシャルワークの理論と方法」の基本情報と勉強法

社会福祉調査の基礎

問題 80 調査における倫理に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びな

さい。1 調査者と対象者との利害関係についての検討は不要である。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_12_37.pdf

2 調査の目的や対象等に関する倫理審査は,調査終了後に行う必要がある。

3 対象者本人について調べる場合,対象者の認知機能を考慮することは不要である。

4 調査が対象者に及ぼす心理的な影響については,検討する必要がある。

5 想定していた結果と異なるデータは,削除する必要がある。

解答 4

問題 83 A介護老人福祉施設では,夜間の睡眠時間を十分に確保できていない利用

者Bさんへの対応が課題となっていた。検討の結果,日中の水分摂取量が要因のひ

とつとして取り上げられ, 1 か月間データを取って調べることとなった。

Bさんの日中の水分摂取量(ml)と夜間の睡眠時間(分)の関係を見るときに用い

る方法として,最も適切なものを 1 つ選びなさい。1 t 検定

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/sp_am_12_37.pdf

2 カイ 2 乗検定

3 散布図

4 箱ひげ図

5 度数分布表

解答 3

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「社会福祉調査の基礎」の基本情報と勉強法

高齢者福祉

問題 85 「令和 6 年版高齢社会白書」(内閣府)に示された日本の高齢者を取り巻く社

会情勢に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。1 65 歳以上人口増大により,死亡数は 2006 年(平成 18 年)から 2022 年(令和 4 年)

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_01_37.pdf

まで増加傾向にあるが,2030 年(令和 12 年)以降は減少に転じると見込まれている。

2 65 歳以上人口に占める一人暮らしの者の割合は増加傾向にあり,その傾向は,

少なくとも 2050 年(令和 32 年)までは継続すると見込まれている。

3 2023 年(令和 5 年)現在の高齢化率を都道府県別にみると,最も高いのは島根県

であり,最も低いのは埼玉県である。

4 介護保険制度における要介護認定・要支援認定を受けた者は,2021 年度(令和 3

年度)には第一号被保険者の 3 割を超えている。

5 65 歳以上の者について,2023 年度(令和 5 年度)における住宅所有の状況をみる

と,持家(一戸建て・分譲マンションなどの集合住宅)が 5 割程度となっている。

解答 2

問題 87 介護保険制度の介護報酬などに関する次の記述のうち,適切なものを 2 つ

選びなさい。1 介護サービス事業者は,自己負担分を除いた介護報酬を国民健康保険団体連合会

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_01_37.pdf

に請求する。

2 介護報酬の額の基準を厚生労働大臣が定めるときには,あらかじめ介護保険審査

会の意見を聴かなければならない。

3 介護サービス事業者からの介護報酬の請求などに関する審査の事務は,社会保険

診療報酬支払基金が行う。

4 介護保険施設入所者のうち,低所得者など一定の条件に該当する者を対象として,

入所中の食費と居住費の負担軽減を図るための補足給付が設定されている。

5 介護報酬の 1 単位当たりの単価は,介護サービス事業所の所在する地域やサービ

ス種別にかかわらず,全国一律に定められている。

解答 1,4

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「高齢者福祉」の基本情報と勉強法

児童・家庭福祉

問題 91 意見表明等支援事業などに関する次の記述のうち,適切なものを 2 つ選び

なさい。1 意見表明等支援員は,子どもの未熟さを補い,専門知識に基づいて児童を指導す

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_02_37.pdf

るものである。

2 児童福祉に関する知識等を有する者が,児童の意向などを勘案して,児童相談所

等の関係機関と連絡調整を行う。

3 児童養護施設等に入所中の児童,里親委託中の児童,一時保護中の児童は,この

事業の対象である。

4 児童相談所の児童福祉司は,意見表明等支援員とは別に,単独で児童の意見を聴

取することを控えなければならない。

5 児童養護施設の職員や里親は,児童の最善の利益を考慮して,意見表明等支援員

に対して,養育についての自分の意見は述べないことが望ましい。

解答 2,3

問題 94 事例を読んで,市で子育て相談を担当するA職員(社会福祉士)が保護者に

伝える内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。〔事 例〕

Aのもとに保護者から下記の相談があった。

3 歳児健診の際に医師から発達に課題があるかもしれないと指摘され,専門医を

受診したところ,軽度の発達障害(自閉スペクトラム症)と診断された。しかし両親

ともに発達障害や障害児福祉サービスについての知識がなく,不安だとのことだっ

た。両親はともに常勤の会社員で,子どもは現在保育所を利用している。1 障害児福祉手当の受給が可能である。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_02_37.pdf

2 保育所の利用はできなくなる。

3 児童発達支援の利用が可能である。

4 放課後等デイサービスの利用が可能である。

5 医療型障害児入所施設への入所が可能である。

解答 3

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「児童・家庭福祉」の基本情報と勉強法

貧困に対する支援

問題 97 生活保護の種類と内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選

びなさい。1 小学生の学校給食費は,生活扶助で行われる。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_03_37.pdf

2 要介護認定を受けた 80 歳の被保護者の住宅改修費のうち介護給付にかかる自己

負担分は,介護扶助で行われる。

3 通院のための交通費(移送費)は,生活扶助で行われる。

4 高等学校の教材代や通学のための交通費は,教育扶助で行われる。

5 就職が確定した 40 歳の被保護者が,就職のため直接必要とする衣服類の購入費

用は,生活扶助で行われる。

解答 2

問題 101 事例を読んで,生活困窮者自立相談支援機関の相談支援員による支援に関

する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。〔事 例〕

Aさん(25 歳)は,両親と 3 人で暮らしている。高校卒業後,工場に就職したが

職場での人間関係がうまくいかず 3 か月で離職した。その後も短期間での転職を繰

り返し,ここ 2 年ほどは無職である。仕事上の失敗が続いたことから就労への意欲

が低下して,引きこもり状態である。そこで,Aさんの状況を見かねた両親は,本

人とともに社会福祉協議会に設けられている生活困窮者自立相談支援機関の窓口に

行って相談した。Aさんもこのままではいけない,どうにか 1 歩前に進みたいと意

欲を示し,両親からもAさんを支えていきたいとの気持ちが示された。1 生活保護を受給する可能性を探るため,資力調査を行う。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_03_37.pdf

2 生活保護の受給に先立って,自立支援プログラムを策定し,参加を勧める。

3 Aさんの課題を把握し,自立相談支援機関による支援を継続するか,他機関につ

なげるかを判断する。

4 ハローワークで求職活動を行うよう,生活困窮者自立支援法に基づく指導・指示

を行う。

5 自立生活のためのプラン案を策定するため,支援会議の開催を依頼する。

解答 3

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「貧困に対する支援」の基本情報と勉強法

保健医療と福祉

問題 104 事例を読んで,受診した病院のA医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)に

よる,この段階でのBさんへの説明として,適切なものを 2 つ選びなさい。〔事 例〕

Bさん(43 歳,正社員)は,健康保険の被保険者であり,勤務する会社の倉庫で

の機械の入出庫や運搬に従事している。昨日,勤務中に会社の倉庫内でうっかり商

品の機械を自分の足の上に落としてしまった。病院を受診した結果,左足の指 2 本

を骨折と診断された。1 高額療養費制度の説明

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_04_37.pdf

2 傷病手当金の説明

3 療養補償給付の説明

4 医療保険と労働者災害補償保険の違いの説明

5 公費負担医療制度の説明

解答 3,4

問題 105 診療報酬制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。

1 介護報酬改定の時期と診療報酬改定の時期が重なることはない。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_04_37.pdf

2 混合診療が行われた場合,診療報酬は減額して支払われる。

3 診療報酬上で,社会福祉士の配置や関与が評価されているものがある。

4 DPC制度(DPC/PDPS)とは,診療報酬の出来高算定制度のことである。

5 診療報酬の全体の改定率は,社会保険診療報酬支払基金が決定する。

解答 3

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「保健医療と福祉」の基本情報と勉強法

ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)

問題 109 専門職化に関する次の記述のうち,グリーンウッド(Greenwood, E.)が

述べたものとして,最も適切なものを 1 つ選びなさい。1 体系的な理論,権威,社会的承認,倫理綱領,専門職文化の 5 つの属性を示した。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_05_37.pdf

2 公衆の福祉という目的,理論と技術,教育と訓練,テストによる能力証明,専門

職団体の組織化,倫理綱領の 6 つの属性を示した。

3 専門職の目標,知識,及び技術についての認識を示した。

4 専門職の成熟度として, 4 つの発達段階を示した。

5 他の専門職と比較することによって「準専門職」という概念を確立した。

解答 1

問題 113 事例を読んで,A市社会福祉協議会がソーシャルワーク実践の対象とした

システムとして,最も適切なものを 1 つ選びなさい。〔事 例〕

A市社会福祉協議会では,市内の視覚障害者から,行政機関が発信する生活や災

害に関する情報が十分に届いていないため困っているという相談が相次いだ。こう

した中,A市社会福祉協議会は行政機関と視覚障害者をつなぐ情報伝達経路が不十

分であり,その改善が必要であることをA市に要望した。それを受け,A市は視覚

障害者への情報提供支援として,点字や音声による情報提供や広報を開始し,情報

が広く行き届くようになった。1 ミクロシステムのみ

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_05_37.pdf

2 メゾシステムのみ

3 マクロシステムのみ

4 ミクロシステムとメゾシステム

5 ミクロシステムとマクロシステム

解答 5

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「ソーシャルワークの基盤と専門職」の基本情報と勉強法

ソーシャルワークの理論と方法(専門)

問題 115 バイステック(Biestek, F.)による援助関係の原則に関する次の記述のう

ち,適切なものを 2 つ選びなさい。1 非審判的態度の原則とは,問題・課題に対してクライエントが負う責任について

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_06_37.pdf

ワーカーが承認・非承認を決定することである。

2 自己決定の原則とは,クライエントが問題解決の方向などを自分で決める権利と

ニードをもっていることをワーカーがしっかりと認識し,クライエントの判断を促

し,尊重することである。

3 統制された情緒的関与の原則とは,クライエント自らの情緒的感情を意識化する

ことである。

4 意図的な感情表出の原則とは,クライエントの感情を大切にし,クライエントが

特にその否定的感情も自由に表現できるよう,ワーカーが促すことである。

5 秘密保持の原則とは,他の個人の権利が侵害される場合においてもクライエント

の秘密は保持されることである。

解答 2,4

問題 117 ソーシャルワーカーの面接技法に関する次の記述のうち,最も適切なもの

を 1 つ選びなさい。1 「明確化」によって,クライエントはワーカーから賞賛されたと理解する。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_06_37.pdf

2 「閉ざされた質問」によって,クライエントは面接における応答の自由度を逆に高

める。

3 「共感的応答」によって,クライエントはワーカーの持つ価値認識を理解する。

4 「要約」によって,クライエントは今までの面接で自分の語った内容の整理を行う。

5 「焦点化」によって,クライエントは面接で触れたくないテーマを回避することが

可能となる。

解答 4

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「ソーシャルワークの理論と方法」の基本情報と勉強法

福祉サービスの組織と経営

問題 125 次の記述のうち,2016 年(平成 28 年)の社会福祉法改正により,新たに社

会福祉法人が努めなければならないとされたこととして,正しいものを 1 つ選びな

さい。1 福祉サービスの利用者の利益を保護する仕組みを導入すること。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_07_37.pdf

2 地域における公益的な取組を実施すること。

3 従業員の給与基準を定めて公表すること。

4 第一種社会福祉事業を実施すること。

5 第三者評価を受審すること。

解答 2

問題 128 「個人情報保護法」に基づく,個人情報取扱事業者である福祉サービス提供

組織の情報管理に関する次の記述のうち,最も適切なものを 1 つ選びなさい。1 福祉サービスの利用者名簿を作成し活用している団体のうち,ボランティア団体

や任意団体は,個人情報取扱事業者から除外されている。

2 個人情報取扱事業者は,包括的な同意があれば,取得した個人情報の利用目的を

事業者の都合のよいように自由に変更することができる。

3 利用者本人の信条に関する情報は,支援のために必要があれば,本人の同意を得

ずとも,取得し地域の関係機関と共有できる。

4 要配慮個人情報とは,要配慮者の要介護認定や障害支援区分認定に関する情報を

指し,犯罪の経歴は含まないとされている。

5 個人データを第三者提供する際の本人からの同意は,人の生命・身体・財産の保

護に必要で本人からの同意取得が困難な場合は,例外的に不要である。(注)「個人情報保護法」とは,「個人情報の保護に関する法律」のことである。

https://www.sssc.or.jp/shakai/past_exam/pdf/no37/ss_pm_07_37.pdf

解答 5

関連コラム:【社会福祉士国家試験】「福祉サービスの組織と経営」の基本情報と勉強法

社会福祉士の過去問3年分【令和4年度~令和6年度】

社会福祉士試験の問題で効率的に学ぶには?

過去問を繰り返し解く

多くの国家試験に共通することかもしれませんが、社会福祉士も過去問題を繰り返し解いていく必要があります。

過去問題を解くことによって出題傾向が分かり、どのようなところを理解・暗記すればいいか見えてきます。

覚えるべき単語を自分に合う方法で覚えていく

社会福祉士は人名や法律の名称などまで覚えなければなりませんので、単語帳や自作ノートで覚えるべき単語をまとめていく方法もあります。

同時にテキストにも目を通すようにして、理解を深めるようにしていくといいでしょう。

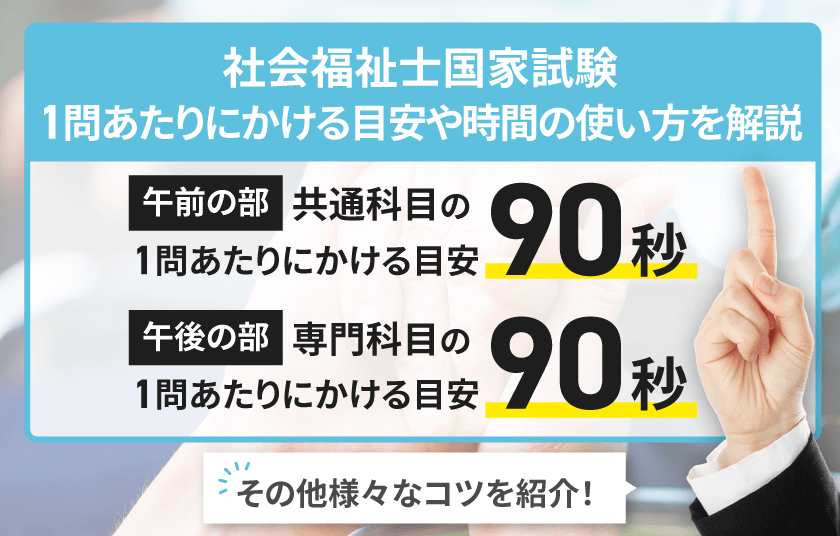

問題を解く時間も意識する

社会福祉士の試験は時間との勝負でもあります。

単純計算で一問当たり1分30秒程度で問題を解かなければならない計算になります。

素早く問われている内容を理解して、答えを導く訓練(読解力)もしなくてはなりませんので、時間を意識した勉強も必要になってきます。

今回は社会福祉士試験の概要について解説しました。

19科目という広範囲であり、最初に暗記したことが時間の経過とともに忘れていくことも多々あるでしょう。

しかし、何度も繰り返し勉強をすることによって、必ず脳に知識が定着してきます。そのようになるまで負けないで勉強をすることが大切です。

関連コラム:社会福祉士の勉強法!独学の方法やスケジュールを解説

社会福祉士試験の合格を

目指している方へ

- 社会福祉士試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの社会福祉士試験講座を

無料体験してみませんか?

社会福祉士試験対策のフルカラーテキストをPDFで閲覧可能!

約1時間の医学概論講義が20日間見放題!

約30分の必勝勉強法動画!合格者が実践した勉強法を講師が解説

割引クーポンやsale情報が届く!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る

令和6年度のアガルート受講生の合格率86.36%!全国平均の1.53倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

この記事の監修者 遠藤 愛 講師

全くの異業種から介護の世界に飛び込み、訪問介護員として介護業界での勤務をスタート。住居環境・経済状況が様々なケースを担当。

現在は、医療ソーシャルワーカーとして、地域の在宅・施設の福祉職と協働しながら、数多くの高齢者・障害者とその家族への退院支援業務にあたる。