【2024年】公務員試験の難易度・合格率・倍率は?難しい理由を解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

公務員の受験を考えた場合に、

「難易度は大学受験でいえばどの程度なのか?」

「合格できそうな受験先ってどこだろうか?」

「やっぱり難関大学出身でないと合格は難しいんじゃないの?」

こんな話をよく耳にしませんか?

ここでは、公務員試験の合格率・倍率と公務員試験が難しいといわれる理由を具体的に示しつつ、実際の難易度と合格に必要な知識を解説していきたいと思います。

このコラムを読むことで、いたずらに「公務員の難易度は高いから諦めよう」などと考えず、チャレンジする勇気を持っていただければ幸いです。

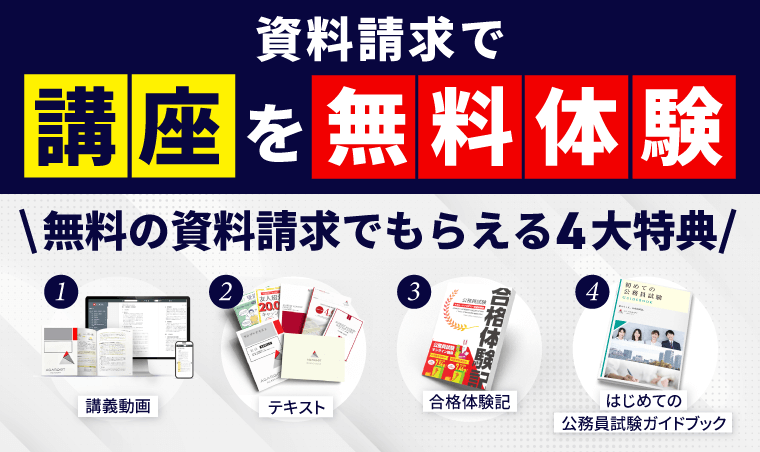

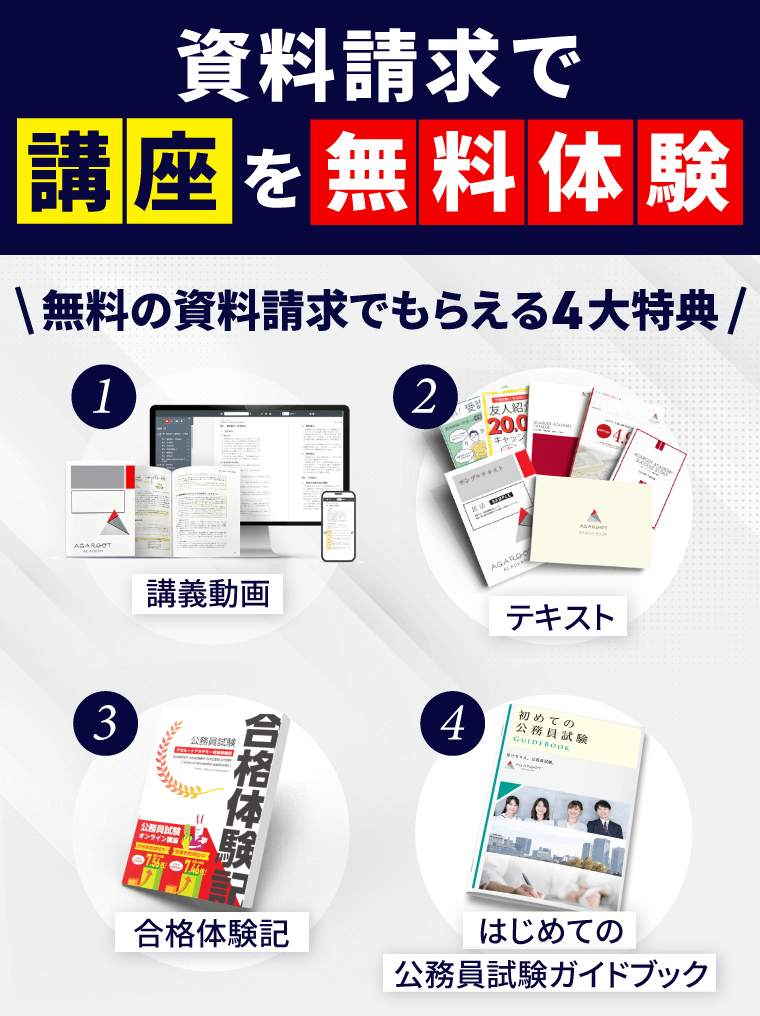

公務員を目指している方へ

- 国家一般職・専門職や地方公務員になりたいけど何から始めていいかわからない

- なるべく試験対策にかかる費用を抑えたい

- 学校や仕事と試験勉強を両立できるか不安

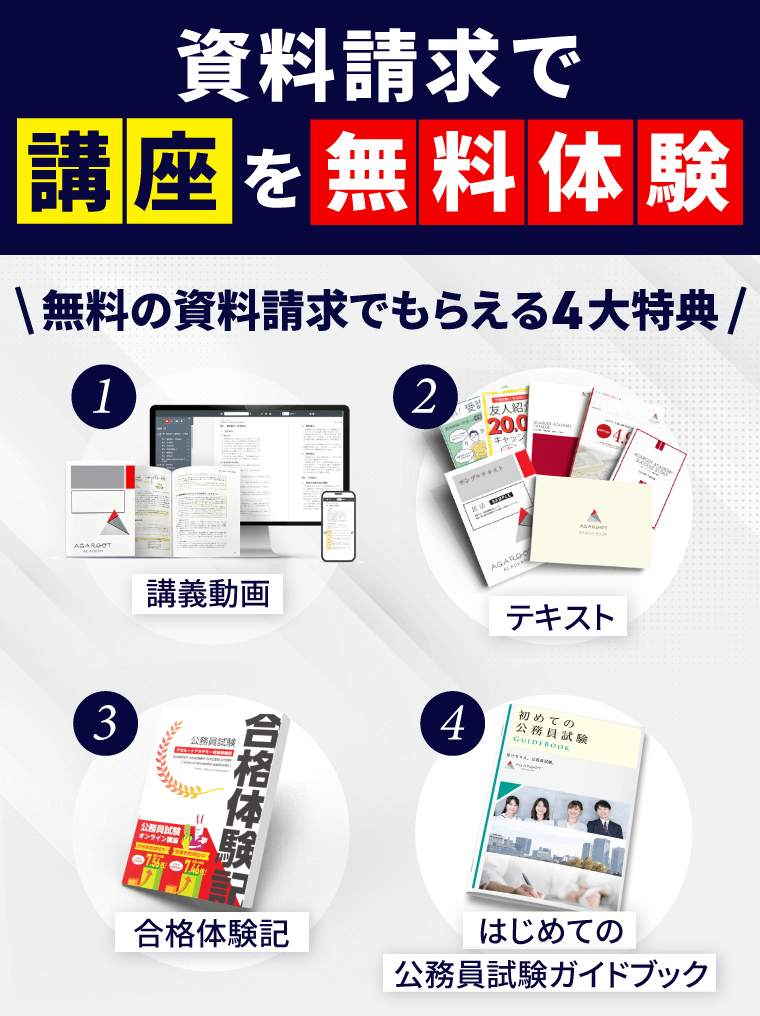

アガルートの公務員試験講座を

無料体験してみませんか?

約3時間分のミクロ経済学・数的処理対策などの講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!公務員試験のフルカラーテキスト

公務員試験の全てがわかる!はじめての公務員試験ガイドブック

実際の試験問題が解ける!「実践ミニ問題集」がもらえる!

地方上級・一般職合格者の「面接再現レポート」がもらえる!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る目次

【試験別】公務員試験の難易度

公務員試験の難易度は、採用人数や科目構成、出題範囲、難易度など、様々な要素によって異なります。そのため、一概に難易度を比較することはできません。自治体によっては、地方公務員の方が難しいこともあります。

あくまでも、公務員の受験先を決める際の目安としてください。

公務員試験の難易度ランキング

試験別の公務員試験の難易度ランキングは、大きく以下のように表せます。

| 順位 | 試験種 |

| 1位 | 国家総合職・裁判所事務官(総合職) |

| 2位 | 国家専門職(外務省専門職・防衛省専門職) |

| 3位 | 国家一般職・国税専門官・地方上級 |

| 4位 | 市役所・皇宮護衛官・海上保安官 |

| 5位 | 警察官・消防官 |

上記はあくまで一次試験に必要な学習時間に着目したランキングとなります。実態は自治体や官公庁によっても異なる点に留意してください。

難易度1位:国家総合職・裁判所事務官(総合職)

国家総合職と裁判所事務官(総合職)の難易度は高く、受験者層が東京大学や京都大学といった高学歴層が多く、倍率以上に競争が激しい試験です。

令和5年試験を例にあげると、国家総合職の倍率は7.1倍、裁判所事務官(総合職)の倍率は18.5倍です。

国家総合職の見た目上の倍率はそこまで高くありませんが、最終合格後には希望の省庁への「官庁訪問」により内定を得る必要があります。

必ず希望の省庁から内定が出るとは限らず、どこからも内定が出ない人もいるため、実質的な倍率はさらに高いです。

また、ほかの試験種では実施されない「専門記述試験」や「政策論文試験」が課される点も難易度が高い理由です。

合格には1,200〜1,500時間の学習が必要といわれており、ほかの試験区分よりも深い知識が問われるため、公務員予備校や通信講座を活用して対策を進める方が多いです。

難易度2位:国家専門職(外務省専門職・防衛省専門職)

外務省専門職・防衛省専門職の難易度は、国家総合職の次に高いとされています。倍率は外務省専門職で3.3倍、防衛省専門職で2.6倍と高くありませんが(令和5年試験)、ほかの試験と併願しにくく高い専門性が求められるため、限られた人しか合格できません。

ランキング上は2位となっていますが、国家総合職や裁判所事務官とは異なる難しさがあります。

外務省専門職と防衛省専門職の大きな特徴は、高度な外国語に関する能力が求められる点です。

外務省専門職では外国語文和訳や和文外国語訳、外国語英会話などが実施されます。

他方で防衛省専門職は5種類の言語から任意の1言語を選択して試験を受ける仕組みです。

英語を例にあげると「英文解釈」「語彙問題」「英文法」「英作文」が実施されます。

予備校や通信講座を活用して対策を進めている人が多いです。

難易度3位:国家一般職・国税専門官・地方上級

国家一般職・国税専門官・地方上級の難易度は、国家専門職の次に高く、難易度ランキングでは3番目の位置になります。

国家一般職や国税専門官、地方上級の一次試験では、教養試験だけでなく専門試験も課されます。

そのため、試験範囲が広く800〜1,000時間程の学習が必要であり、独学合格の難易度は高いです。

また国税専門官では専門記述試験が実施されるため、独自の対策が必要です。

専門択一試験でも、商法や会計学など、国家一般職や地方上級では課されない科目が含まれるので、併願には注意が必要です。

令和5年試験を例にあげると、国家一般職の倍率は「3.2倍」、国税専門官の倍率は「4.3倍」、地方上級(東京都庁 行政 一般方式)の倍率は「2.4倍」となっています。

なお、地方上級試験については専門試験を実施しない自治体も増えています。

難易度4位:市役所・皇宮護衛官・海上保安官

市役所・皇宮護衛官・海上保安官の難易度は、国家公務員に比べると低く、難易度ランキングでは4っ番目の位置になります。

市役所や皇宮護衛官、海上保安官試験では専門試験が課されないため、上記の試験種と比較して対策時間を大幅に抑えられます。

一次試験は参考書によるインプットと問題集によるアウトプットを繰り返すことで合格水準の知識を習得できます。また、市役所の二次試験は人物重視の傾向が強い傾向にあります。

ただし採用数が少ない小規模な自治体については、非常に高倍率になる可能性がある点に留意してください。

一方で皇宮護衛官と海上保安官試験の二次試験では、人物試験に加えて体力検査が実施されます。

筆記試験対策はもちろんですが、体力作りも同時に行う必要があります。

市役所の倍率は自治体によっても異なりますが、令和5年度の皇宮護衛官の倍率は「6.5倍」、海上保安官の倍率は「2.9倍」です。

難易度5位:警察官・消防官

警察官・消防官の難易度は、他の公務員試験に比べると低く、難易度ランキングでは5番目という結果です。

警察官や消防官などの公安職では専門試験が課されず、教養試験と論文試験のみで試験が実施されます。筆記試験のボーダーはそこまで高くないため、テキストによるインプットと問題集によるアウトプットを繰り返せば十分に合格を目指せます。

しかし二次試験では体力検査があるため、学習と並行して体力作りが必要です。

倍率は自治体によっても異なりますが、東京都を例にあげると警視庁(男性警察官Ⅰ類)で「6.1倍」、東京消防庁(消防官Ⅰ類1回目)で「3.1倍」(令和4年試験)となっています。

公務員試験の難易度が高い3つの理由

どのような試験種でも、公務員試験の難易度は決して低くはありません。

ここでは、公務員試験の難易度が高い理由を3つ解説します。

採用試験のため一定の採用人数が設けられている

公務員試験は資格試験ではなく採用試験であるため、最初から採用人数が設けられています。試験まで懸命に勉強を頑張った受験者と少ない枠を争う必要があるため、合格は高難度となります。

特に小さな規模の市役所等の場合には、毎年採用人数が若干名であるところも少なくありません。

採用倍率が10倍を超えるような場合もあり、筆記試験で高得点を取れたとしても面接での評価によっては、必ずしも努力が報われるとは限らない側面もあります。

試験範囲が広くて膨大なため対策が難しい

公務員試験対策では教養試験や専門試験など膨大な試験範囲を学習する必要があります。国家一般職や地方上級を受験する場合、800〜1,000時間程の学習が目安です。

限りある時間で合格水準の知識を得るためには、学習効率を少しでもあげることが重要です。

また非常に長期的な期間を要するため、モチベーションが低下しやすい点も公務員試験が難しい要因といえます。

モチベーションを維持して効率的に学習を進めるには、通信講座の活用がおすすめです。

特に通信講座のアガルートであれば、専門家の映像講義を用いて効率的に学習を進められ、学習のスケジュールなどを相談することができる学習サポーター制度や定期カウンセリングなどのフォロー制度も充実しているため、モチベーションの維持も可能となります。

採用試験のため面接対策が難しい

公務員試験は採用試験であるため「一緒に働きたい人材である」と面接官に思わせる必要があります。

多くの受験生がさまざまな強みや想いを伝える中で、自分をアピールして合格を勝ち取る必要がある点が公務員試験の難しさといえるでしょう。

特に地方公務員では、筆記試験と比べ、面接の配点が2倍以上などに設定されていることが多いので、筆記試験で高得点を取れたとしても面接対策が充分でない場合は不合格となってしまう可能性が高いです。

特に独学の面接対策の場合、会話のキャッチボールができず、第三者からの客観的な意見ももらえないため、合格の難易度は一気に上がります。

そのため、面接試験対策は模擬面接や面接カード等の添削を活用するのがおすすめです。

特に通信講座のアガルートであれば回数無制限の模擬面接や面接カード等の添削を活用でき、公務員試験の専門家からアドバイスを受けることができます。

模擬面接を繰り返すことで回答がブラッシュアップされていき、本番の流れや雰囲気も把握できるため、積極的に活用してください。

国家公務員の倍率推移(大卒区分)

【国家総合職(大卒)】

| 年度 | 合格者数(人) | 倍率(倍) |

| 令和5年 | 1,360 | 9.5 |

| 令和4年 | 1,255 | 11.0 |

| 令和3年 | 1,220 | 10.5 |

| 令和2年 | 1,226 | 12.3 |

| 令和元年 | 1,145 | 13.5 |

| 平成30年 | 1,158 | 15.1 |

【国家一般職(大卒)】

| 年度 | 合格者数(人) | 倍率(倍) |

| 令和5年 | 8,269 | 3.2 |

| 令和4年 | 8,156 | 3.4 |

| 令和3年 | 7,553 | 4.1 |

| 令和2年 | 6,031 | 5.1 |

| 令和元年 | 7,605 | 4.4 |

| 平成30年 | 7,782 | 4.3 |

地方公務員の倍率推移(大卒区分・高卒区分)

【地方公務員(大卒)】

| 年度 | 合格者数(人) | 倍率(倍) |

| 令和4年 | 48,711 | 5.3 |

| 令和3年 | 45,979 | 5.9 |

| 令和2年 | 44,236 | 5.9 |

| 令和元年 | 43,882 | 5.6 |

| 平成30年 | 45,451 | 6.0 |

※都道府県、市区、町村の合計倍率

【地方公務員(高卒)】

| 年度 | 合格者数(人) | 倍率(倍) |

| 令和4年 | 21,703 | 5.7 |

| 令和3年 | 20,403 | 6.7 |

| 令和2年 | 20,775 | 7.0 |

| 令和元年 | 20,491 | 6.7 |

| 平成30年 | 20,672 | 6.7 |

※都道府県、市区、町村の合計倍率

【地方公務員(大学卒、高校卒、短大卒、その他試験の合計倍率)】

| 年度 | 合格者数(人) | 倍率(倍) |

| 令和4年 | 84,804 | 5.2 |

| 令和3年 | 79,926 | 5.8 |

| 令和2年 | 78,765 | 5.9 |

| 令和元年 | 78,284 | 5.6 |

| 平成30年 | 80,502 | 5.8 |

※都道府県、市区、町村の合計倍率

公務員試験の合格対策

1.公務員の種類・試験内容・日時などの情報収集

公務員には、様々な職種があり、職種によって試験科目・配点・面接試験内容が異なります。

したがって

・どんな職種があるか?(国家公務員か地方公務員か、国家公務員でも行政府か立法府か司法府か、行政府でも総合職か一般職か専門職か、地方公務員でも都道府県か市区町村かなど)

・どんな筆記試験が課されるのか?(専門科目の有無、択一試験かSPIかなど)

・いつ一次試験が実施されるのか?(試験日が異なれば、併願はいくらでもできるのが原則です)

といった情報収集が必要で、これによって、どこを受験するのか(併願するのか)、どの科目を勉強すべきかが異なってくるからです。

2.試験勉強のスケジュール計画を立てる

受験する職種が決まり、勉強する科目の種類と量が決まれば、一次試験日から逆算して計画を立てましょう。

科目数と専門性を考えると、計画性なしには膨大な筆記試験に効率よく取り組むことはできません。

3.筆記試験対策を始める

公務員試験には情報収集が必須と申し上げましたが、筆記試験対策にも同じことが言えます。

闇雲に片っ端から勉強していたのでは、息切れもしますし、合格に必要な実力をつける前に時間切れとなってしまいます。

筆記試験対策の最も優れた情報源は「過去問」以外にはありません。

筆記試験対策の第一歩は過去問を「読む」ことから始めましょう。

最初はわけがわからなくとも、とにかく「過去問」に目を通すことです。

出題傾向や、頻出分野、科目ごとの難易度(どの程度までの勉強が必要か)の情報は「過去問」の中に詰まっています。

4.面接対策を行う

公務員試験も就職試験である以上、近年の公務員試験は人物本位・面接重視で、この傾向は年を追って強まっています。

願書提出と同時にエントリーシートの提出を必要とする職種も増加傾向にありますし、そもそも面接対策は一夜漬けが効きません。

なので、筆記試験対策と並行して、自己分析や希望職種に合わせた志望動機の作成を進めておくことが最終合格=内定獲得への近道です。

5.予備校の利用を考える

情報収拾や、自分にあった職種を見つけるのはなかなかハードルが高いものです。

また、知識ゼロの状態で過去問を分析することに躊躇する方もいらっしゃることでしょう。

そのような場合は、受験対策に必要なエネルギーと時間の節約のために、プロの手を借りることも考えてみるといいかもしれません。

公務員試験受験のプロが集まる予備校を利用して、公務員試験に関する情報収集から、筆記試験対策のコツ、自己分析や志望動機といった面接対策に欠かすことのできない作業や面接シミュレーションに至るまでサポートを受けることで、無駄なく確実に合格に近づけると言えるかもしれません。

まずは、無料の受講相談を利用してみることです。

公務員試験に合格した人の特徴

ここでは、筆者の長年に渡る受験指導の経験から、合格者の特徴について述べたいと思います。

1.主体的に情報収集・取捨選択できる人

公務員試験は、受験できる職種、試験内容、試験科目が多岐に渡りますし、志望動機を考える際にも受験先の取り組み内容を知ることが必須で、情報収集・分析を必要とします。

ここに、合格者の共通点として「情報リテラシーの高さ」があります。

つまり、問題が生じた時、自分の知識に加え、多方面からの情報源を使い、整理して、自分に必要な解を見つけ出すことができる人が多いのです。

具体的には、

①得られた情報を鵜呑みにしない、

②情報はあくまでも「参考」という意識を持つ

③最後は自分で取捨選択・決断をすること

がポイントです。

2.あれこれ迷わない人

合格者に「使用した教材は?」と聞くと、ほぼ全ての方が「アガルート の教材だけ」と答えます。

これは、別にアガルートの受講生に限ったことではありません。

要は受験予備校を利用する以上、そこにある教材を徹底して消化し、悩んだり・教材を買い足したりすることで時間とエネルギーを無駄にしないということです。

受験勉強の鉄則の1つが「悩みはしても迷わない」です。

3.メリハリをつけて勉強することができる人

長丁場の公務員試験。思うように勉強が捗らなかったり、やる気が起きなかったり、「果たして合格できるのか?」と不安になったりと、順風満帆な受験生活なんてほぼありません。

そんな時には、友達に愚痴を聞いてもらったり、趣味に時間を使ったり、気分転換を図ってモチベーションを維持することが必要となります。

時には思い切って全く勉強しない時間を作ることも有益です。全く勉強しないと落ち着かなくて、勉強したくてたまらなくなるからです。

気分転換の方法も、モチベーション維持の方法も千差万別ですが、自分の性格を客観視してこれといった方法を見つけておくことは、長い受験生活を乗り切る上では大切なことです。

関連記事:公務員試験は独学合格できる?3つの勉強法と合格する7つのポイントを紹介

4.素直に自分を出せる人

これは、面接対策について声を大にして述べたいことですが、とにかく「素直に」自分を出すことにつきます。

ありのままの自分から目を背けて、面接官受けすることに執着して、自分の本心からかけ離れた回答を用意したり、経歴を隠そうとしたりすると、面接官との信頼関係を築くことに失敗します。

既卒社会人経験があり、年齢制限ギリギリで、縁もゆかりもない鹿児島県庁から内定を頂いた合格者がいます。

素直さで公務員に合格した方の事例をご紹介します。

鹿児島が好きで、地元よりもこの先の人生を鹿児島で過ごしたいと思ったのがきっかけだそうです。

志望動機では、明治維新で活躍した人材を多く排出した鹿児島の歴史に感銘を受けたことを語ると、面接官は「歴史から志望動機を語った人は珍しい」と言いつつ、彼の語る鹿児島愛に感心し、面接は終始和やか、見事内定となりました。

何を語ればウケるか?を考えることなく、自分の気持ちを素直に語ることが内定に直結した好例です。

【動画解説】公務員試験の難易度は高い?合格率や倍率、難しいといわれる理由を解説!

公務員を目指す方へ

アガルートでは、「最短合格」を可能にするためのテキスト・講義・カリキュラムをご用意しています。

・筆記試験対策は受験先に応じた科目の組み合わせができるように豊富な科目構成でありながらも、あくまでも筆記試験合格に必要最小限に絞り込んだテキストと講義内容。

・1チャプターが十数分と短く、集中力が途切れることなく隙間学習に最適なカリキュラム構成。

・最近の面接重視・人物本位の傾向にいち早く対応して、面接対策は手厚く、回数無制限の模擬面接と面接カード添削。

・モチベーション維持に何よりも心強い「内定者には受講料全額返金」などの合格得点。

・国家総合職から市役所試験まで多くの職種に対応し、現役学生から社会人までライフスタイルに合わせた学習が可能。

・いつでもわからないことを質問できる質問制度や学習サポーター等の手厚いフォロー制度

こんな特徴を揃えたアガルートの講座内容に興味を持たれた方は、ぜひ体験レッスンを。

そして、迷っている方はぜひ受講相談を。

公務員への夢を掴むための一歩を踏み出して、効率のいい公務員受験対策、後悔のない就職先選び、確実な内定獲得を目指してください。

公務員を目指している方へ

- 国家一般職・専門職や地方公務員試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの公務員試験講座を

無料体験してみませんか?

令和5年度公務員試験内定者210名!国家一般職専門職・地方上級の合格者を多く輩出!

フルカラーのオリジナルテキストがスマホやタブレットで閲覧可能!

学習の相談や質問が気軽にできる充実したフォロー制度!

内定特典でお祝い金贈呈or全額返金!

11月28日までの申込で10%OFF!

※2025年合格目標

約3時間分のミクロ経済学・数的処理対策などの講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!公務員試験のフルカラーテキスト

公務員試験の全てがわかる!はじめての公務員試験ガイドブック

実際の試験問題が解ける!「実践ミニ問題集」がもらえる!

地方上級・一般職合格者の「面接再現レポート」がもらえる!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る