行政書士になるには?受験資格や資格取得の方法・流れを解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

行政書士とは、主に行政手続きに関する書類作成や相談業務、代理業務を行う法律の専門家です。

魅力的な職業なので、行政書士になるにはどうしたらいいのか気になる方も多いでしょう。

このコラムをまとめると…

- 行政書士になる方法は3つある

- 1.行政書士試験に合格する

- 2.弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、いずれかの資格を持つ

- 3.公務員として行政事務を一定年数経験する

- 受験資格のない試験合格を目指すのが一般的

行政書士になる方法を知りたい方や早く行政書士資格を取得したい方はぜひ最後までご覧ください。

行政書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

15時間45分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る行政書士になるには?

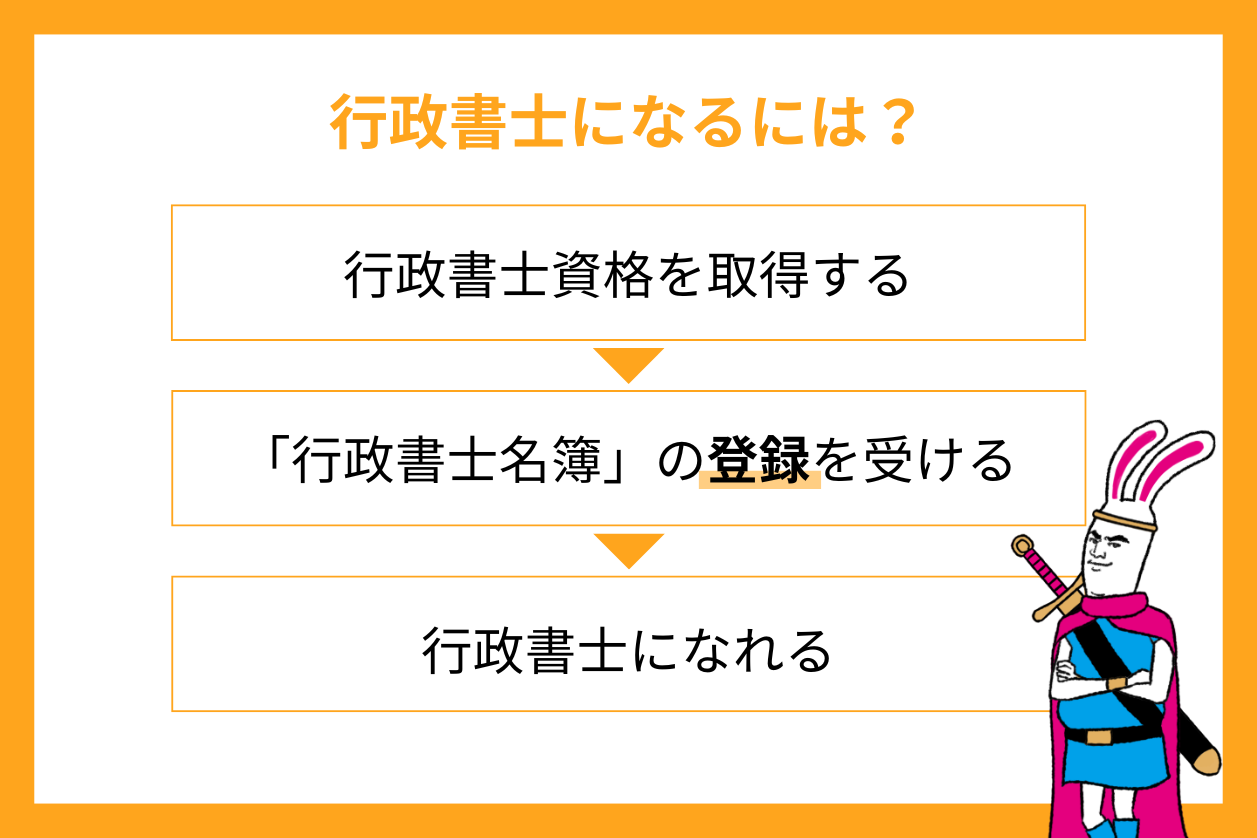

行政書士になるには、①行政書士資格を取得後に②行政書士登録をする必要があります。

資格取得後に必要書類提出、行政書士連合会に入会など手続きを済ませ、日本行政書士連合会の「行政書士名簿」への登録することで、行政書士として働けるようになる仕組みです。

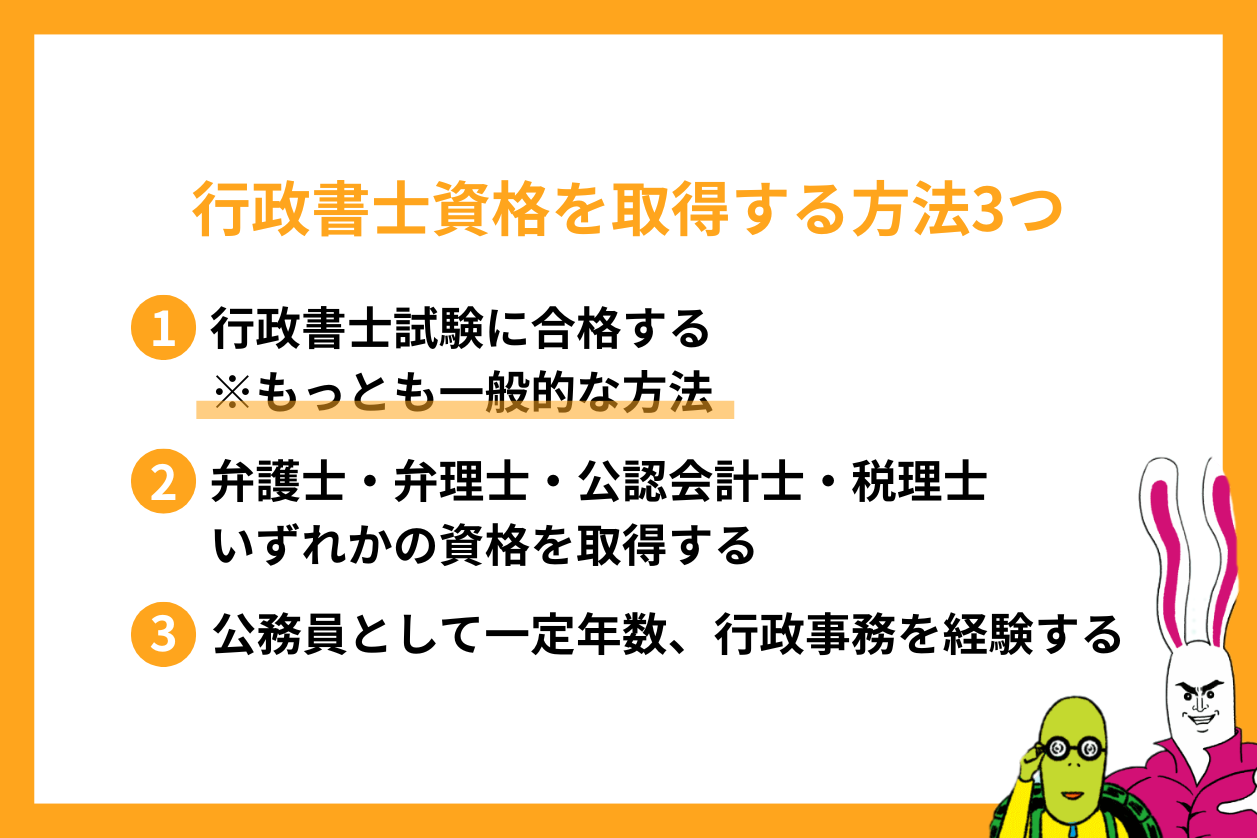

さまざまなサイトで「行政書士になる方法は3つ」と言われていますが、これは「行政書士資格を取得する方法が3つ」という意味になります。

行政書士資格を取得する方法3つ

行政書士資格を取得する方法は3つあります。

- 行政書士試験に合格する

- 弁護士・弁理士・公認会計士・税理士いずれかの資格を持つ

- 公務員として一定年数、行政事務を経験する

上記の方法で資格取得後、「行政書士名簿」に登録することで行政書士になることが可能です。

行政書士試験に合格する

行政書士資格の取得方法でもっとも一般的なのが、行政書士の国家試験を受験し、合格することです。

日本行政書士連合会が平成30年に行ったアンケートによると、行政書士登録をしている人の約7割が試験合格によるものでした。

行政書士試験を合格して、行政書士になるルートの人が圧倒的に多くなっていることがわかります。

| 登録資格 | 回答人数 | 割合 |

|---|---|---|

| 行政書士試験合格 | 2,971人 | 68.5% |

| 弁護士 | 7人 | 0.2% |

| 弁理士 | 8人 | 0.2% |

| 公認会計士 | 14人 | 0.3% |

| 税理士 | 583人 | 13.4% |

| 行政事務 | 674人 | 15.5% |

| 未回答 | 81人 | 1.9% |

行政書士試験の合格率は例年10~15%しかなく、決して簡単な試験ではありません。

合格までに2、3回以上かかる人もいますが、初学者でも効率的な勉強によって一発合格も可能です。

また、受験資格はなく誰でも受験可能で、高卒から行政書士になることもできます。

弁護士・弁理士・公認会計士・税理士いずれかの資格を持つ

弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の資格を取れば、自動的に行政書士の資格も取得できます。

「行政書士名簿」に登録すれば、すぐに行政書士としての業務をすることが可能です。

ただし他資格合格者はもともと取得していた資格をメインに業務活用しているため、行政書士資格を取得しても関連する一部の業務に活用するに留まることが多いようです。

ちなみに、これらの資格はすべて行政書士より試験難易度が高いといわれています。もっとも難易度の低い税理士ですら、合格までに数年以上かかる場合も珍しくありません。

そのため、行政書士を目指すルートとしては、あまり現実性のない方法といえます。

公務員として一定年数、行政事務を経験する

公務員として行政事務を一定年数経験し、申請することで行政書士資格を得る方法もあります。

”特認制度”と呼ばれるもので、「国又は地方公共団体の公務員」もしくは「行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員」として行政事務(または相当の事務)を一定年数(高卒で17年、中卒で20年以上)経験すると、無試験で行政書士登録をすることが可能です。

特認制度によって行政書士登録をする人は一定数おり、平成30年度の日本行政書士連合会のアンケートによると、15.5%が行政事務経験による登録でした。

ただし長期間の経験を必要とするため、0から行政書士を目指すルートとは一般的ではありません。

行政書士法で定められている行政書士資格

以上について、行政書士法では、以下のように定められています。

行政書士法第2条(資格)

引用元:行政書士になるには|日本行政書士連合会

次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

一 行政書士試験に合格した者

二 弁護士となる資格を有する者

三 弁理士となる資格を有する者

四 公認会計士となる資格を有する者

五 税理士となる資格を有する者

六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者

前述の通り、もっとも王道なのが、「行政書士試験を受けて合格すること」です。

年に一度行われる行政書士試験に合格すれば行政書士資格を取得でき、そのあと事務所を置く予定の都道府県にある行政書士会で登録手続きを行います。

行政書士試験に受験資格はない

行政書士試験に受験資格はありません。

学歴・職歴・年齢・国籍などを問わず誰でも受験できます。

中卒、高卒の方はもちろん、小学生でも高齢者でも受験可能です。

一般財団法人 行政書士試験研究センターの公式ホームページでは、令和6年度に行われた試験の申込者のうち、最年少は12歳、最年長は90歳であると発表されています。

「登録」には18歳以上の制限あり

行政書士試験の受験資格はありませんが、実際に行政書士として働くためには行政書士会への「行政書士登録」が必要であり、行政書士登録は18歳以上でなければできません。

つまり、未成年が行政書士資格を取得した場合、成人するまで待つ必要があるということです。

「18歳以上でなければ行政書士登録できない」と聞くと、早いうちに受験する意味はないのではと思うかもしれません。しかし、働きながらの受験勉強は時間の確保やモチベーションの維持が大変です。

将来の選択肢を増やせるメリットもあるため、「取れるうちに取っておく」こともよい判断でしょう。

行政書士資格は一生有効

行政書士資格に有効期限はありません。

一度取得すれば、何年経ってからでも行政書士登録が可能です。

行政書士試験の概要

行政書士試験の概要は以下のとおりです。

| 受験資格 | なし。誰でも受験可能。 |

| 試験日程 | 年に1回 例年11月第2日曜日 午後1時〜午後4時まで(3時間) |

| 試験科目 | 【法令科目】 ・憲法 ・行政法 ・民法 ・商法、会社法 ・基礎法学 【基礎知識】 ・一般知識 ・行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令 ・情報通信、個人情報保護 ・文章理解 |

| 出題形式 | ・5肢択一式(54問×4点) ・多肢選択式(3問×8点) ・記述式(3問×20点) ※計60問・300点満点 |

| 合格基準 | 1. 法令科目で122点以上 2. 基礎知識で24点以上 3. 試験全体で180点以上 |

| 受験手数料 | 10,400円 |

| 合格率 | 10%前後 |

| 資格の有効期限 | なし。生涯有効。 |

申し込み~合格発表までの流れ

行政書士試験の申し込みから合格発表までの例年の流れは以下のとおりです。

- 公示:7月頃

- 申し込み:7月下旬〜8月

- 試験:11月第2日曜

- 合格発表:1月下旬

- 合否通知書の発送:合格発表日

- 合格証の発送:2月頃

申し込みは、郵送またはインターネットで行えます。

行政書士試験の試験内容

試験科目のうち、特に出題数が多い科目は「民法」「行政法」です。

2科目だけで188点もあるため、得意にしない手はないでしょう。

出題形式は3パターンあります。

基本的には5肢択一式で出題されますが、憲法・行政法では多肢選択式、行政法・民法では記述式の問題も出題されます。

| 5肢択一式 | 5つの選択肢の中から正誤を選ぶ出題形式 |

| 多肢選択式 | 提示された複数の選択肢の中から、あてはまるものを選ぶ出題形式 |

| 記述式 | 40字程度の文章で解答する出題形式 |

なお、合格基準は3つすべて満たさなければなりません。

例えば法令科目で122点以上、試験全体でも180点以上得点できても、基礎知識で24点未満だった場合は不合格です。これを「足切り」といいます。

行政書士試験の難易度

行政書士試験の合格率は10%前後で、合格することは決して簡単ではありません。

しかし、きちんと対策すれば誰でも合格できる試験です。

合格率は10~13%程度

行政書士試験の合格率は、ここ数年10%を超える年が続いています。

| 年度 | 合格率 |

|---|---|

| 令和6年度 | 12.90% |

| 令和5年度 | 13.98% |

| 令和4年度 | 12.13% |

| 令和3年度 | 11.18% |

| 令和2年度 | 10.72% |

令和に入ってからは、比較的高めの合格率を維持しています。

勉強時間の目安は500~1000時間

行政書士試験に合格するためには、500〜1,000時間の勉強時間が必要といわれています。

時間に開きがある理由は、受験生によって条件が異なるためです。

例えば初学者と経験者ではかかる時間に差が出ます。

また、独学で勉強する場合は、さらに多くの勉強時間が必要になる可能性があります。

他の法律系資格試験と比べると難易度は低い

行政書士試験は、法律系資格の中では易しい部類に入ります。

合格率や必要な勉強時間を比較すると、司法書士や社労士よりは易しく、宅建よりは難しい程度です。

| 試験名 | 合格率 | 必要勉強時間(目安) |

|---|---|---|

| 司法書士 | 4〜5% | 3,000時間 |

| 税理士 | 20%前後 | 2,000〜4,000時間 |

| 社労士 | 6〜7% | 700〜1,000時間 |

| 土地家屋調査士 | 9〜10% | 1,000時間 |

| 行政書士 | 10%前後 | 500〜1,000時間 |

| 宅建 | 13〜17% | 350時間 |

例えば司法書士試験は行政書士試験のように「絶対評価」の試験ではなく、ほかの受験生のできによって合格点が変動します。

そのため合格することは非常に難しいですが、行政書士試験は「合格基準を満たせば必ず合格できる試験」です。誰にでも合格できるチャンスがあるといえるでしょう。

行政書士資格を取得するメリット

行政書士資格を取得するメリットは、以下のとおりです。

- 行政書士として働ける

- 独立開業しやすくなる

- 就職・転職に活かせる

- 年収アップの可能性がある

- ダブルライセンスや法律系資格試験の入門として勉強できる

- 学歴がなくても資格取得で人生を一発逆転させられる

行政書士として働ける

行政書士資格を取得し行政書士会に登録すれば、行政書士として働けるようになります。

行政書士になるために、これまで多くの人が勉強を頑張ったり資金調達をしたりとさまざまな努力をしてきているはずです。その努力の日々が報われます。

今後は行政書士として、人の役に立つ仕事をして、やりがいを感じられるでしょう。

独立開業しやすくなる

行政書士資格を取得することで、独立開業しやすくなります。

行政書士は、独立開業向きの資格です。中には行政書士事務所に就職するケースもありますが、ほとんどの人が開業し、自分で事務所を立ち上げます。

会社という後ろ盾がないぶん責任は重いですが、誰の指示も受けず自分の意思で仕事ができます。

就職・転職に活かせる

就職・転職に活かせる点も、行政書士資格を取得するメリットのひとつです。「行政書士資格を保有している」ということは、行政書士事務所や他士業事務所に就職・転職する場合に有利に働くでしょう。

また、まったく関係のない企業に就職・転職する時でも、「ひとつの目標に向かって努力できる人」という前向きな印象をもってもらえる可能性が高いです。

どのような仕事をするにしても、自分に自信をもってチャレンジできるようになるでしょう。

年収アップの可能性がある

行政書士資格を取得し行政書士になれば、今よりも年収を上げられる可能性があります。

独立開業した場合、収入に上限はないためです。

たとえば会社員なら、安定はしていますが突然収入が大きく増えることはありません。

もちろん開業には開業の大変さがあり、仕事がなければ「収入ゼロ」ということもあり得ますが、やり方次第では収入を大きく増やすことが可能です。

ダブルライセンスや法律系資格試験の入門として勉強できる

ダブルライセンスや他士業資格の取得が目的でも、行政書士資格はプラスになります。

例えば司法書士や土地家屋調査士など、行政書士と相性のよい資格は多く、複数の法律系資格を取得すれば活動の幅を広げることが可能です。

また、行政書士は「法律系資格の登竜門」といわれることもあり、難易度の高い資格を狙う人がまず目指す資格に向いています。

行政書士になること以外に目的がある場合でも、資格を有効活用できるでしょう。

学歴がなくても資格取得で人生を一発逆転させられる

行政書士資格を取得する最大のメリットは、学歴がなくても人生を一発逆転させられること。

行政書士試験には受験資格はないため、学歴や職歴、年齢、国籍にかかわらず誰でも受験可能です。

例えば学歴にコンプレックスがある人や法律初学者、職歴がないために就職活動がうまくいかない人などが行政書士資格を取得して独立し、人生逆転を狙うケースも少なくありません。

行政書士資格を取得したことで、周囲の見る目も変わります。「自分を変えたい」「人生を変えたい」と思っている人に適した資格といえるでしょう。

行政書士の仕事内容

行政書士の仕事内容は主に下記のとおりです。

- 申請や書類作成に関する相談に乗る

- 書類を作成する

- 依頼者に代わって申請手続きを行う

まずは個人や企業から申請や書類作成について相談を受け、相談の結果正式に依頼を受ける場合は書類を作成します。

作成した書類が契約書や協議書であれば依頼者に渡しますが、国や自治体に提出するものなら、作成したものを依頼者の代わりに提出するところまで行います。

行政書士が作成できる主な書類は以下のとおりです。

| 官公署(国や自治体)に提出する書類 | ・建設業許可申請書 ・農地法第3〜5条許可申請書 ・古物商許可申請書 ・自動車保管場所証明申請書 など |

| 権利義務に間する書類 | ・各種契約書(売買契約書・賃貸借契約書など) ・協議書(遺産分割協議書・離婚協議書など) ・示談書 ・内容証明 など |

| 事実証明に関する書類 | ・各種図面(位置図・公図合成図・現況測量図など) ・議事録 ・財務諸表(貸借対照表・損益計算書など) など |

たとえば「古物商許可申請」の相談を受けたとします。古物商許可申請とは、古着や古本、中古車などの「古物」を商売として人に売る場合に必要な申請のことです。

まずは依頼者にどのような商売を行うのかをヒアリングし、その内容に基づいて書類を作成します。

そして完成した書類を警察署に提出し、許可書が交付されたら依頼者に渡して完了です。

遺産分割協議書の作成依頼を受けた場合は、「誰が何を相続するか」を依頼者に確認し、相続人や財産の調査を行ったうえで協議内容どおりに書類を作成します。

遺産に不動産が含まれていなければ、作成した協議書や相続人調査のために取得した戸籍などを依頼者に渡して終了です。

遺産に不動産が含まれている時は、法務局に不動産の内容や所有者を登録する「登記」が必要であるため、登記の専門家である「司法書士」に行政書士経由で依頼することもあります。

まとめ

行政書士資格を取得して行政書士になるには、国家試験に合格するだけでなく、他にも公務員で行政事務を一定年数経験する方法、税理士、公認会計士などの他資格の合格によるものなどがあります。

もっとも一般的なのは、行政書士試験に合格するルートです。

アガルートでは、これから行政書士試験の合格を目指す方向けに、一流講師の作成した講座を提供しています。今なら無料体験できるため、興味のある方はぜひチェックしてみてください。

行政書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

15時間45分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る

豊富な合格実績!令和6年度のアガルート受講生の合格率46.82%!全国平均の3.63倍!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

全額返金など合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

3月1日までの申込で10%OFF!

▶行政書士試験講座を見る※2026年合格目標 行政書士試験/入門カリキュラム/総合講座