【2024年度・令和6年度】行政書士試験日はいつ?日程・申込方法・試験の基本情報を解説!

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

行政書士試験はいつで、どのように申し込むか、迷うこともあると思います。

このコラムでは、行政書士試験について、試験の基本事項、日程・スケジュール、申し込み方法、勉強法などについて紹介します。

そして、行政書士試験の難易度や合格に向けた戦略、どのように勉強していくことが重要なのか等も解説します。

このコラムのまとめ

- 2024年度(令和6年度)の行政書士試験日はは2024年11月10日(日)

- 行政書士試験の申込は2024年7月29日~郵送は8月30日、インターネットは8月27日(火)午後5時まで

- 行政書士試験は難しいが、正しく勉強すれば、誰でも合格することが可能な試験

行政書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

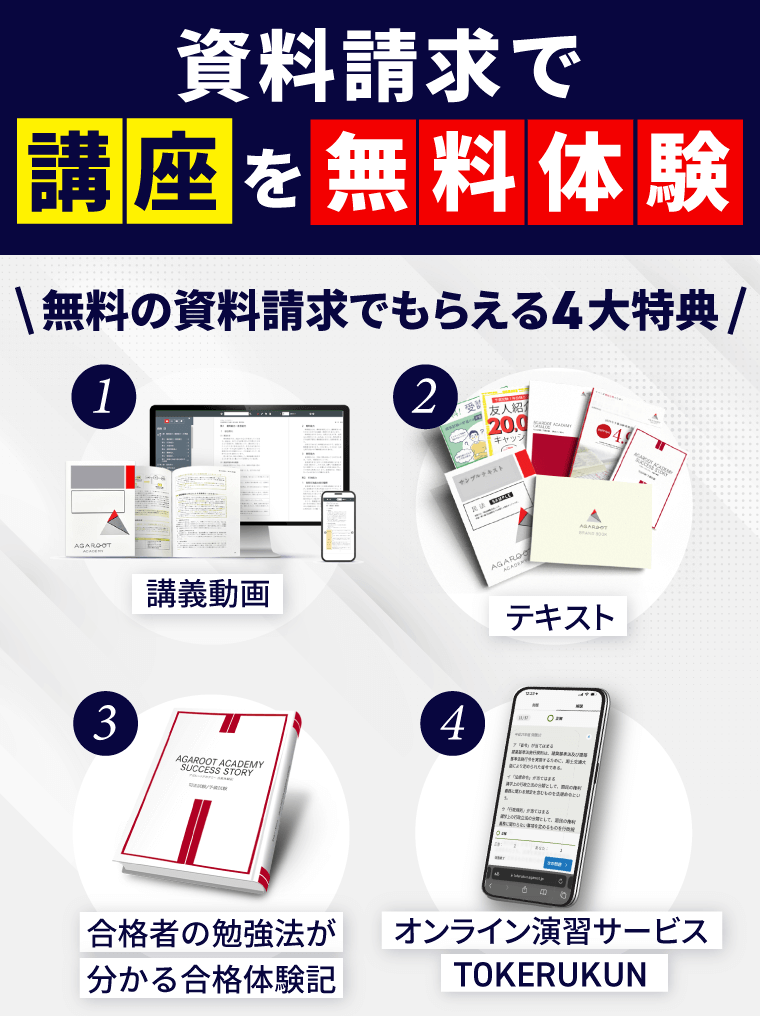

アガルートの行政書士試験講座を無料体験

してみませんか?

約13時間分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る目次

2024年度はいつ?行政書士試験日程・申し込みスケジュール

2024年度(令和6年度)行政書士試験は2024年11月10日(日)に実施される予定です。

試験は例年11月の第2日曜日に実施されています。

2024年度の行政書士試験の日程・スケジュール全体の流れは以下の通りです。

| 行政書士試験の公示 | 2024年7月8日(月) | |

|---|---|---|

| 受験願書の配布期間 | 2024年7月29日(月)~8月30日(金) | |

| 受験願書の申込受付期間 | 郵送申込 | 2024年7月29日~8月30日(金)消印有効 |

| インターネット申込 | 2024年7月29日午後1時~8月27日(火)午後5時 | |

| 受験票の発送 | 10月中旬 | |

| 試験日 | 2024年11月10日(日) | |

| 試験時間時間 | 13:00~16:00(3時間) | |

| 合格発表日 | 2025年1月29日(水) | |

令和6年7月8日(月)(例年7月第2週)に行政書士試験研究センターWebサイト上に掲示または各都道府県庁もしくは各都道府県行政書士会で配布される試験案内により試験の概要が発表されています。

行政書士試験 申し込み方法

合格発表までの流れと申込方法を解説します。

(1)試験の公示 2024年7月8日(月)

7月8日より、行政書士試験の日程、試験会場、願書が配布される場所などが公示されます。

(2)願書を入手する 2024年7月29日(月)~8月30日(金)

例年、7月末~8月末に行政書士試験の願書が配布されます。

まずはこれを入手する必要があります。

願書はインターネットでは入手できません。指定の窓口もしくは、郵送で取り寄せる必要があります。

インターネットで申込む場合は、試験案内、受験願書を取り寄せる必要はありません。

窓口で願書を受け取る方法

主な窓口は都道府県庁、県民センター、県税事務所、行政書士会などです。

配布期間は例年7月末~8月末頃ですが、正確な配布期間は行政書士試験研究センターのWebサイトに毎年7月の第2週に掲載されるので、窓口に行く前に確認しておきましょう。

願書を受け取ることができる窓口の場所も、行政書士試験研究センターのWebサイトに都道府県ごとに掲載されるので、あわせて確認しましょう。

基本的に土日と祝日は配布していない場所が多く、窓口が開いている時間帯も決まっています。窓口に行く前に、開いている曜日と時間帯を確認しておきましょう。

郵送で受験願書を請求する方法

センター宛に郵送で請求して、願書を取り寄せる方法です。

願書を郵送請求する場合、以下の2点を同封する必要があります。忘れずに用意しましょう。

- 住所・氏名を記載した返信用の角形2号封筒(A4サイズの願書を折らずに入れることができる封筒)

- 郵便切手140円分を上記の返信用封筒に貼付する

郵送請求の受付期間は、例年の7月上旬〜8月下旬頃までです。郵送請求の正確な受付期間は、行政書士試験研究センターのWebサイトに毎年掲載されます。

郵便切手などの不足がなければ、例年7月下旬以降、記載した住所宛に願書が郵送されます。

(3)申し込みをする

願書の入手はインターネットからできませんが、申し込みは、郵送もしくはインターネットでできます。

2024年度のそれぞれの申し込み期間は以下の予定となっています。

- 郵送申し込み:2024年(令和6年)7月29日(月)~8月30日(金)消印有効

- インターネット申し込み:2024年(令和6年)7月29日(月)午前9時~8月27日(火)午後5時

インターネット申込みの受付期間は、郵送の受付期間より例年短いので注意が必要です。

郵送申し込み

郵送で申し込みをする場合、事前に願書を用意する必要があります。

令和6年度の郵送申込期間は7月29日(月) ~ 令和6年8月30日(金)消印有効です。

例年7月下旬〜8月下旬頃ですが、申し込む際は正確な日付は行政書士試験研究センターのWebサイトで確認しておきましょう。

受験手数料10,400円(別に払込み手数料203円も必要)は、願書に同封されている試験案内にとじ込まれている、専用の振替払込用紙で支払います。

支払いは必ず郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で行いましょう。ATMでは必要書類の「振替払込受付証明書」が発行されないからです。

郵送による申し込みは、特に以下が重要です。

- 必要事項を記載した願書

- 受験者本人の顔写真(所定の条件を満たしたもの)

- 受付郵便局の日附印のある「振替払込受付証明書(お客さま用)」の原本

- ポストに投函せずに、郵便局の窓口で必ず「簡易書留郵便」扱いにする

記入漏れや写真に問題があるなど、不備のある願書は返却されます。返却された場合は、締切までに再度提出しなければならないので、願書の郵送は早めに済ませておきましょう。

インターネットによる受験の申し込み

インターネットで申し込む場合、手元に願書がなくても申し込みできますが、顔写真用の画像データを用意する必要があります。

推奨ブラウザはMicrosoft Edge、Google Chromeです。スマートフォンやタブレットは閲覧が生じる可能性があるため、パソコンの利用がおすすめです。

インターネットによる申し込みの受付期間は、令和6年7月29日(月)午前9時から令和6年8月27日(火)午後5時までです。

受付期間は例年7月下旬〜8月下旬頃ですが、受ける際は正確な受付期間を行政書士試験研究センターのWebサイトを確認しておきましょう。

受付期間の最終日は、午後5時で申し込みが締め切られてしまいます。

入力の途中で時間が過ぎると申し込みできなくなってしまうので、最終日より前に早めに申込んでおくことをおすすめします。

受験手数料10,400円の支払い方法は、クレジットカード決済とコンビニ払いの2種類です。

また、所定の手数料(クレジットカード250円・コンビニエ払い275円)がかかります。

(4)受験票が交付される

例年10月中旬~下旬ごろに、受験票が発送されます。

受験票には自分の受験番号や、行政書士試験を受ける試験場などが記載されています。

特に試験会場は重要です。

受験票に記載された試験場以外では、行政書士試験を受験することができません。

同一の都道府県内に複数の試験場がある場合は、試験の受付状況によっては自分が希望した試験場から変更されている場合があります。

試験の当日に試験場を間違えてしまったということがないように、受験票に記載されている試験場がどこかを必ず確認しておきましょう。

関連コラム:行政書士の試験会場は場所を選べる?気になる疑問も解説

(5)試験日 2024年11月10日(日)

2024年度の行政書士試験は、11月12日(日)に実施される予定です。

行政書士試験の時間は、13時~16時の3時間です。

試験当日、試験室へは午前11:50~午後12:20までに入室します。

受験表に記載された受験番号の座席に着席しましょう。

関連コラム:行政書士試験に必要な持ち物リスト!あると便利なものや持ち込み不可の物も紹介

(6)合格発表 2025年1月29日(水)

2024年度試験の合格発表は、2025年の1月29日(水)に行われます。行政書士試験研究センターHPにて、午前中(例年9時)に掲載開始となっています。

受験者は、合否通知書にて合格基準点及び得点を知ることができます。

またその他、行政書士試験研究センター事務所の掲示板に、合格者の受験番号が公示されます。

出典:行政書士試験研究センター

関連コラム:行政書士試験の合格発表はいつ?発表方法と合格者がやるべきこと

行政書士試験とは

行政書士試験は、行政書士法に基づき、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年1回以上行うこととされています。

行政書士になる方法はいくつかありますが、行政書士試験に合格することが行政書士になるためには一番の早道となります。

行政書士試験の受験資格

行政書士試験には、受験資格はありません。年齢・学歴・国籍を問わず誰でも受験できる国家試験です。

行政書士試験の受験費用(受験手数料)

行政書士試験の受験手数料は10,400円です。

以前は7,000円でしたが、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」が公布され、各都道府県の条例が改正されたことにより、令和4年度からは10,400円となりました。

行政書士試験の内容・科目

行政書士試験は、3時間で60題の問題を解く試験です。

出題科目は、大きく以下の2つに分けられ、全部で300点分の出題がされます。

- 行政書士の業務に関し必要な法令等(以下、「法令等」に関する問題)

- 行政書士の業務に関し必要な基礎知識(以下、「基礎知識」に関する問題)

| 出題科目 | 内容等 | 配点 |

|---|---|---|

| 行政書士の業務に関し必要な法令等 (出題数46題/60題) | 民法 行政法 憲法 基礎法学 商法・会社法 | 244点 /300点 |

| 行政書士の業務に関し必要な基礎知識 (出題数14題/60題) | 一般知識 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令 情報通信・個人情報保護 文章理解 | 56点 /300点 |

関連コラム:行政書士の試験科目を徹底解説! 出題範囲・配点・科目別攻略法まで

行政書士試験の合格基準

行政書士試験では、合格基準が設定されています。

- 「行政書士の業務に関し必要な法令等」科目の得点が満点(244点)の50パーセント(122点)以上である者

- 「行政書士の業務に関連する一般知識等」科目の得点が満点(56点)の40パーセント(24点)以上である者

- 試験全体の得点が満点(300点)の60パーセント(180点)以上である者

要件は出題された問題の難易度の評価によって補正的措置が加えられることもありますが、行政書士試験に合格するためには、このような要件をすべて満たす必要があります。また、(1)と(2)の要件を満たしても、総得点が不足した場合、(3)の要件を満たすことができません。

関連コラム:行政書士試験の合格点(合格基準)とは?必要な点数について解説

行政書士試験の難易度

ここ数年の行政書士試験の合格率は例年10~14%前後で推移しています。

| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 2019年度 | 52,386 | 39,821 | 4,571 | 11.5% |

| 2020年度 | 54,847 | 41,681 | 4,470 | 10.7% |

| 2021年度 | 61,869 | 47,870 | 5,353 | 11.18% |

| 2022年度 | 60,479 | 47,850 | 5,802 | 12.13% |

| 2023年度 | 59,460 | 46,991 | 6,571 | 13.98% |

行政書士試験は決して簡単な試験ではありませんが、しっかりと勉強を続けることで、確実に合格することが可能な試験と言えます。

行政書士試験に合格するためのポイント

範囲が広く、記述式まである行政書士試験。

「行政書士試験は、効率的かつ計画的に学習しないとだめなんだろうなぁ」と、考えていらっしゃるなら、大正解です。

合格のポイントについて解説します。

合格までに必要な勉強時間を把握してスケジュールを立てる

行政書士試験に合格するために必要な時間の目安は、個人差がありますが、600〜1000時間前後といわれています。

社会人で、仕事をしながら帰宅後や休日の限られた時間の中で勉強していくことを考えると1年間は学習期間を設けられると、より良いですが、1年未満の学習期間でも合格は無理ではありません。

行政書士に限らず、資格試験合格に必要なのは、①的を射た学習と、②コツコツ毎日継続することが大切です。

本試験までに、どういう状態を目指し、何をやるか、しっかりスケジュールを立てましょう。

①的を射た学習、すなわちどの科目のどの部分をどのように学習するのか、といった情報源があれば、学習時間は短くてすみますし、情報源がなければ自分で情報をつかむ必要があるので学習時間は長くなります。

資格試験予備校の講座を利用すれば、情報源があるので独学よりも学習時間を短縮できますし、効率的なスケジュールで学習できます。

関連コラム:行政書士試験合格に必要な勉強時間はどれくらい?1日あたりの勉強時間&必要な期間とは

「過去問」の活用なくして行政書士試験合格なし

行政書士試験に限らず、どの資格試験にも共通することですが,合否を左右するのは何と言っても「過去問」の活用法です。

国家試験は「過去問」からの出題が多く、過去問には将来受ける本試験のための情報が山盛りに詰まっています。

講義を聞いたり、テキストを読んだりした後の腕試しや確認作業として漫然と過去問を解いているのではなく、「過去問」を情報源としていかに使いこなすかが行政書士試験合格への最短ルートなのです。

関連コラム:行政書士試験における過去問の重要性!10年分解いた方がいいのか?

決めた教材で繰り返し学習する

行政書士試験の学習では、「テキスト」「六法」「過去問」「問題集」を使用して学習します。

特に、独学の場合は書店に行くとあらゆる種類の教材が並んでいるので、あれもこれも幅広く揃えたくなりがちです。

しかし、あれもこれも、と手を広げすぎずに決めた教材でしっかりと繰り返し学習することが重要です。

基礎知識の足切りは避けなければならない

基礎知識は全体に占める割合が小さい(56点/300点)にも関わらず,合格基準点(24点)が設定されているのが厄介です。

したがって、対策に手を抜きすぎると,法令科目でどんなに高得点を取っても不合格の憂き目にあってしまうので要注意です。

継続的に学習することが必要です。

関連コラム:行政書士試験における足切り(基準点)とは?概要と足切り点を解説

行政書士試験の合格を

目指している方へ

- 行政書士試験に合格できるか不安

- 合格率が高い講座を受けたい

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

豊富な合格実績!令和5年度のアガルート受講生の合格率56.11%!全国平均の4.01倍!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

全額返金など合格特典付き!

10月23日までの申込で10%OFF!

▶行政書士試験講座を見る※2024年合格目標

約13時間分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る