行政書士の難易度とは?合格するとすごい?難易度ランキングと合格戦略

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

行政書士は合格率10%程度の難関資格であり、合格すると「すごい」といわれる資格のひとつです。

法律の初学者から経験者までを対象にしたこの試験は、広範囲にわたる知識を要求されますが、その合格基準や配点の明確さが計画的な学習を可能にし、多くの住建者に合格の道を開いています。

このコラムでは、行政書士試験の難易度の実態と、効率的な対策方法について掘り下げていきます。

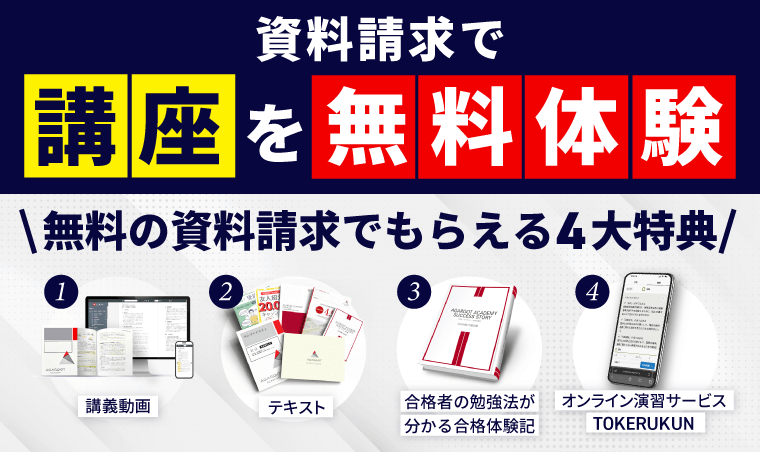

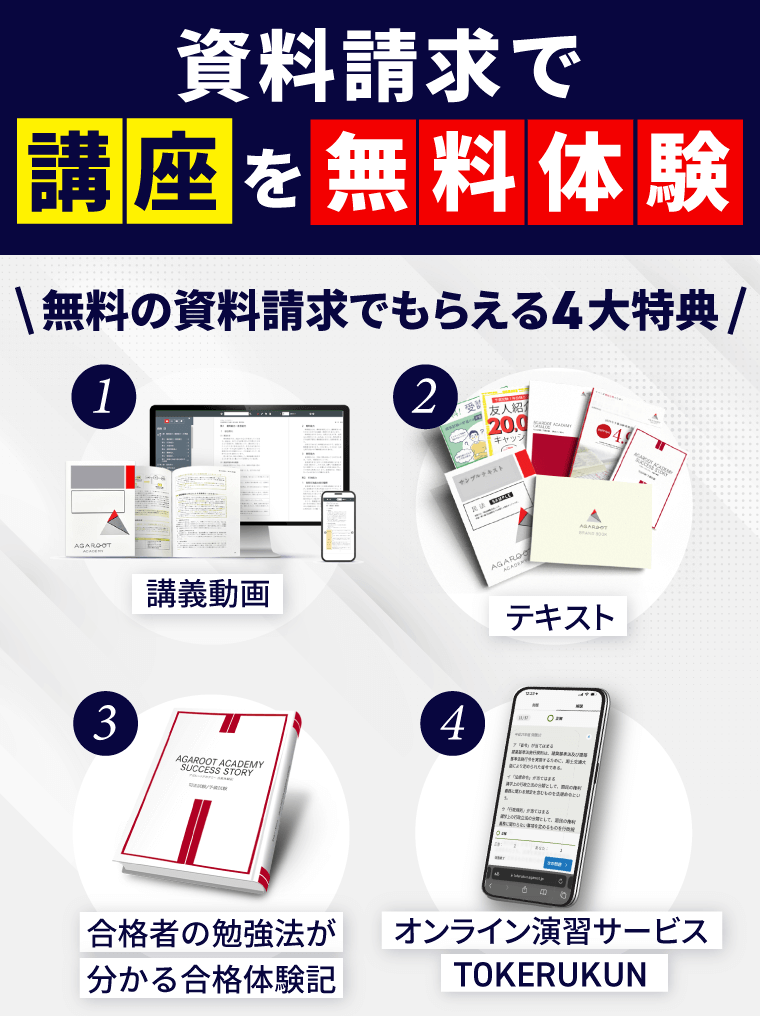

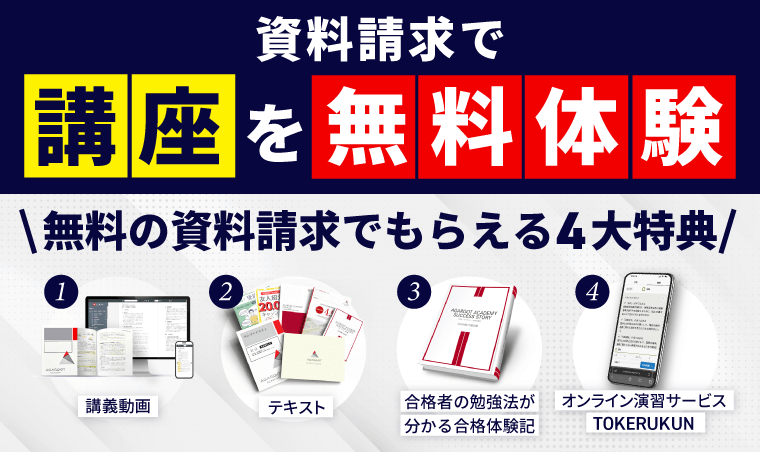

行政書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの行政書士試験講座を無料体験

してみませんか?

約13時間分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る目次

行政書士の難易度は?合格するとすごい?

行政書士試験は難しい試験ですが、他の難関試験と比べると難易度は「中の下」といえるでしょう。

行政書士試験の難易度を計る指標にされる合格率は約10%、合格に必要とされる勉強時間は600~1000時間、8士業の中で難易度ランキングは7位です。

法律の勉強をしたことのない初心者の場合、難易度は高いですが、正しく対策すれば合格はできます。

行政書士試験の難易度を計る3つの指標

- 合格率は約10%

- 合格に必要な勉強時間は600~1000時間

- 8士業難易度ランキングでは7位

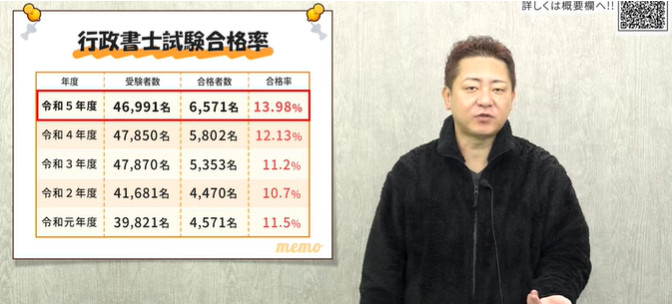

行政書士試験の合格率は約10%

前述のとおり、行政書士試験は合格率10%程度の試験です。

令和5年度(2023年11月12(日)実施)の行政書士試験の合格率は13.98%でした。

動画:【行政書士試験】合格率は◯%!難易度は簡単になってきている!?より

過去には2%台や4%台という年もありました。

ここ10年の傾向としては、平成26年度と平成28年度に10%を切りましたが、それ以降は10%を超える合格率が続いており、特に令和に入ってからは高めの合格率で推移しています。

行政書士試験の合格基準

行政書士試験に合格するには、下記3つの得点が必要です。

1:法令等科目で122点以上

2:基礎知識科目で24点以上

3:全体で180点以上

この3つをすべてクリアする必要があるところが、行政書士試験の難易度が高い理由のひとつです。

行政書士は7位!8士業難易度ランキング

行政書士試験の難易度は、8士業の試験の中では7番目に高いといえます。

8士業とは、日本において特に専門性が高く資格を要する8つの職業を指します。それぞれ特定の法的または財務的な知識を要し、国家試験に合格し、登録を行う必要がある資格・職業です。

試験の難易度は一概に決められませんが、ここでは合格率と勉強時間を基準に8士業難易度ランキングを以下とします。

| 順位 | 資格試験 | 合格率 | 勉強時間(目安) |

| 1位 | 弁護士(司法試験) | 20~40% | 3000~8000時間 |

| 2位 | 司法書士 | 4~5% | 3000時間 |

| 3位 | 弁理士 | 6~10% | 3000時間 |

| 4位 | 税理士 | 20%前後 | 2000~4000時間 |

| 5位 | 社労士 | 6~7% | 700~1000時間 |

| 6位 | 土地家屋調査士 | 9~10% | 1000時間 |

| 7位 | 行政書士 | 10%前後 | 600~1000時間 |

| 8位 | 海事代理士 | 50~55%(筆記試験) | 500時間 |

よく比較される司法書士・社労士と比べると?

ここでは、行政書士と比較されることが多い司法書士と社労士の難易度について簡単にご紹介します。

司法書士試験と行政書士試験を比較

まずは司法書士試験と比較してみましょう。行政書士試験は司法書士試験よりも難易度が低いです。

司法書士とは、主に登記申請や供託手続きを専門に行う専門家です。

行政書士と合格率・勉強時間・合格基準・試験科目を比較した場合、以下のような違いがあります。

| 比較 | 司法書士 | 行政書士 |

| 合格率 | 4〜5% | 10%程度 |

| 勉強時間 | 3,000時間 | 600〜1,000時間 |

| 合格基準 | 【筆記試験】 280点満点中197〜216.5点以上であること※年によって変動 【多肢択一式問題の基準点】 午前:105点満点中75〜90点 午後:105点満点中66〜75点※年によって変動 【記述式問題の基準点】 70点満点中30.5〜37点※年によって変動 | 【法令科目】 満点の50%(244点中122点)以上であること 【基礎知識科目】 満点の40%(56点中24点)以上であること 【試験全体】 満点の60%(300点中180点)以上であること |

| 試験科目 | 11科目 | 8科目 |

司法書士試験の難易度を引き上げていると考えられることは、必要な勉強時間や試験科目の多さ、試験が「相対評価」である点です。

行政書士試験は「絶対評価」の試験であるため、ほかの受験生のできや問題の難易度にかかわらず合格ラインは常に一定です。

しかし司法書士試験は毎年足切り点が変動します。

年度によっては、8割程度取らなければ足切りを回避できないこともあります。

何点取ればよいのかがわからず、目標を定めにくいところも難易度が上がる要因のひとつであるといえるでしょう。

また、司法書士試験は勉強時間も行政書士試験の3倍程度必要です。

そのほか、司法書士試験は試験科目も行政書士試験より3科目多いため、より「手が回らない」と感じやすいでしょう。

社労士試験と行政書士試験を比較

次は社労士試験と比較してみましょう。行政書士試験は社労士試験よりも難易度が低いといえます。

社労士とは、労働や社会保険に関する業務を行う専門家です。

行政書士と合格率・勉強時間・合格基準・試験科目を比較した場合、以下のような違いがあります。

| 比較 | 社労士 | 行政書士 |

| 合格率 | 5〜7% | 10%程度 |

| 勉強時間 | 800〜1,000時間 | 600〜1,000時間 |

| 合格基準 | 【選択式】 総得点が24点以上で各科目3点以上 ※「労務管理その他の労働に関する一般常識」は1点以上、「国民年金法」は2点以上 【択一式】 総得点が45点以上で各科目4点以上 | 【法令科目】 満点の50%(244点中122点)以上であること 【基礎知識科目】 満点の40%(56点中24点)以上であること 【試験全体】 満点の60%(300点中180点)以上であること |

| 試験科目 | 8科目 | 8科目 |

社労士試験の難しさは、科目ごとに足切りラインがあることです。

苦手な科目があるとその科目が足を引っ張ることになるため、どの科目も足切りを突破できるレベルでないと合格できません。

行政書士試験にも足切りは存在します。

しかし各科目に設けられているわけではないため、苦手な科目があったとしてもほかでカバーできる可能性があります。

必要な勉強時間はそれほど変わらず、試験科目数は同じであるため、やはり足切りがネックになると考えられるでしょう。

行政書士試験の難易度を大学の偏差値に例えると?

資格試験の難易度は大学入試などとは比べられるものではありませんが、イメージしやすいように、ここでは行政書士を含む資格試験の難易度と、大学入試の難易度をまとめました。

| 大学 | 偏差値 | 試験 |

| 東京大学、京都大学 | 68~ | 司法試験・予備試験 |

| 慶應大学・早稲田大学・上智大学 | 65~67 | 不動産鑑定士・司法書士・弁理士 |

| 明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学 | 60~64 | 土地家屋調査士・中小企業診断士・社労士・行政書士 技術士二次試験・通関士・マンション管理士・ケアマネジャー |

| 日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学 | 55~56 | 技術士一次試験・宅建・測量士・管理業務主任者・社会福祉士・インテリアコーディネーター |

※偏差値はあくまでも弊社で算出した数値です。

行政書士の難易度を偏差値で例えると60~64のエリアです。偏差値60~64といえば、1,000人の受験生の中で60番から150番以内の順位にいる必要があり、かなり高い位置にいなければなりません。

大学受験に例えるならば、MARCHくらいと考えられます。難関大学と呼ばれる大学群であり、行政書士も難関資格であることがうかがえます。

司法試験などの東京大学や京都大学、司法書士などの早稲田大学や慶応義塾大学などよりは難しくないといえます。

宅建試験の難易度はその他の大学、例えば日本大学や近畿大学といった中堅大学及び地方国立大学と同じ位と考えられますので、行政書士試験は宅建試験より難しいといえます。

司法試験や司法書士となどと比べると易しいですが、やはり十分な対策が必要です。

行政書士試験合格に偏差値や出身大学は関係ない

実際、行政書士試験合格に偏差値や出身大学との関係はありません。

行政書士試験は毎年4,000人以上が合格していますが、合格者は10歳代~60歳代以上まで性別を問わず幅広い属性の方々が合格しています。

この中には様々な偏差値や出身大学の方が存在しており、ペーパーテストにより決められる行政書士試験においてこれらの事情が有利あるいは不利に働くことはありません。

行政書士試験は、誰でもしっかりと勉強し、備えを万全にして受験することで合格できる試験といえ、偏差値や出身大学に左右されない試験といえるでしょう。

行政書士の勉強の手段3つ

行政書士試験は簡単な試験ではありません。

しかし誰もが受験でき、正しい方法で学習すれば誰にでも合格のチャンスがある試験です。

行政書士試験の勉強手段は以下の3つです。

- 独学

- 予備校に進学

- 通信講座(オンライン予備校)

どのような人に向いているかや、メリット・デメリットについてそれぞれ解説します。

1.独学

独学は自分で市販のテキストを購入し、自宅などで勉強する方法です。

独学で勉強する場合、自分で試験までのスケジュールを立て、それに沿って勉強する必要があります。

そのため自己管理がしっかりできる人や、ほかの国家資格の受験経験があるなど、試験慣れしている人に向いているでしょう。

メリットは、ほかの勉強方法に比べてコストがかからない点と、自分のペースで勉強を進められるところです。

その一方で、予備校や通信講座を利用した場合と比較するとどうしても効率的な学習が難しく、モチベーションが維持しにくいといったデメリットがあります。

2.予備校に通学

予備校に通学し、塾や学校のように教室で講義を受ける方法もあります。

通学は、決まった時間に通学できる時間的余裕のある人や、講師の生の講義を聴いて学習したい人に向いています。

メリットは、直接講師に質問できる点や、ほかの受講生と一緒に学習できることです。

「ひとりではやる気が続かない」という人でも、行政書士を目指す同志と刺激し合うことでモチベーションを保ちやすいでしょう。

ただし、受講料が高額になりやすいというデメリットもあります。

また、決まった日時に通わなければならないため、多忙な人には不向きです。

受講したとして、本当に続けていけるのかどうかを慎重に検討する必要があるでしょう。

3.通信講座(オンライン予備校)

通信講座を受講して、自宅や好きな場所で学習する方法もあります。

通信講座は、自分の都合に合わせた場所・時間に学習したい人や、独学には不安があるものの、時間的・経済的に予備校に通う余裕がなく、コストパフォーマンスを重視したい人に向いています。

メリットは、いつでもどこでも取り組めるため、スキマ時間を活用してより効率的な学習ができることです。

また、リーズナブルな価格で予備校と同等の授業を受けられる点も魅力です。

通信講座によっては質問制度などのフォローアップもあるため、学習に行き詰まる心配がありません。

ただし、自主的に学習を行う意思は必要です。

自ら行動する必要があることを覚えておきましょう。

行政書士試験に合格するための勉強のポイント6つ

行政書士試験に合格するためには、どのように勉強すればよいのでしょうか。

具体的な行政書士試験の勉強法は以下のとおりです。

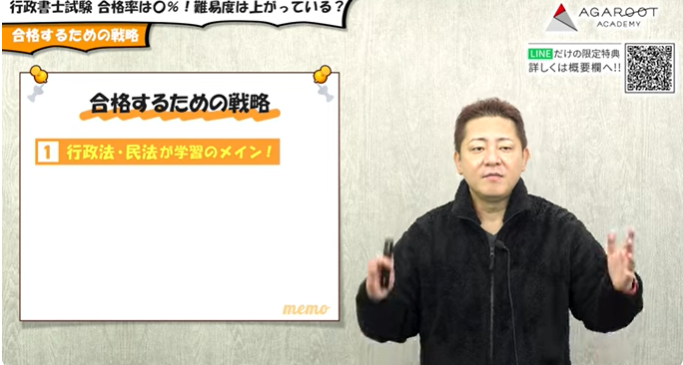

- 行政法・民法が学習のメイン

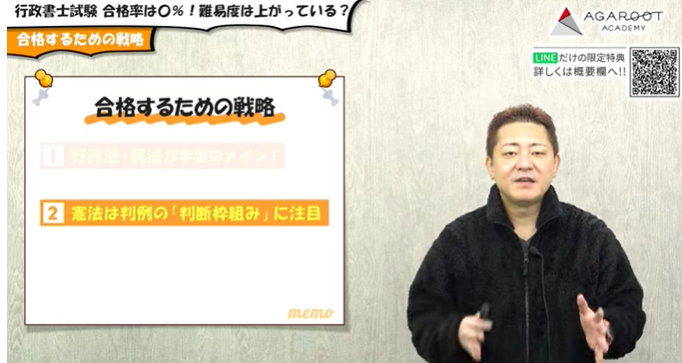

- 憲法は判例の「判断枠組み」に注意

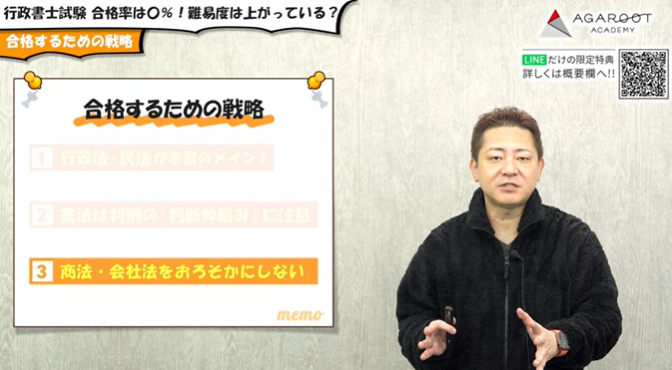

- 商法・会社法をおろそかにしない

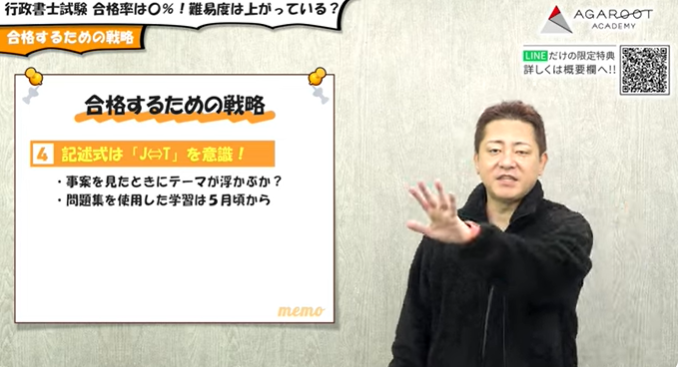

- 記述式は「事案とテーマ」

- 基礎知識の「行政書士法」をチェック

- 文章理解は落とさない

それぞれ解説します。

1.行政法・民法が学習のメイン

行政法も民法も、行政書士試験の科目の中で特に出題数が多い科目であり、学習のメインです。

動画:【行政書士試験】合格率は◯%!難易度は簡単になってきている!?より

行政法・民法の2科目だけで全体の62%を占めると考えれば、「行政法・民法のでき次第で合否が決まる」といっても過言ではないでしょう。

苦手科目にしてしまうと試験自体の攻略が難しくなりますが、得意科目にすれば一気に有利になる科目でもあります。

それぞれ以下のポイントを押さえてしっかり取り組みましょう。

- 行政法:過去問での学習が有効。具体的なイメージをもって学習する

- 民法:条文や判例を理解し、事例問題を解けるようになっておく

2.憲法は判例の「判断枠組み」に注目

憲法の判例問題に関しては、「判断枠組み」まで押さえる必要があります。

動画:【行政書士試験】合格率は◯%!難易度は簡単になってきている!?より

令和に入ってから憲法の判例問題が難化しており、事案と結論だけを暗記しただけでは解けないようになってきているためです。

そのため事案と結論だけでなく、結論に至るまでの「判旨」も丁寧に読み込み、流れを把握しておく必要があるでしょう。

手間や時間はかかりますが、このひと手間で理解度が異なってきます。

判旨をしっかり押さえることで、判例全体が知識として定着しやすくなるはずです。

3.商法・会社法をおろそかにしない

商法・会社法をおろそかにしないことも重要です。

動画:【行政書士試験】合格率は◯%!難易度は簡単になってきている!?より

手が回らないからといって、捨て科目にしてしまうことは避けましょう。

最低限分量の少ない商法は押さえ、会社法も「設立」の部分は解けるようになっておくとよいでしょう。

時間的に余裕があるなら、さらに設立以外の分野も広げていくといった学習方法をおすすめします。

商法・会社法に関しては、完璧を目指すというよりは「取れるところを取る」というような意識で取り組むとよいでしょう。

4.記述式は「事案とテーマ」を意識

記述式については、「事案(J)とテーマ(T)」を意識することを常に心がけましょう。

動画:【行政書士試験】合格率は◯%!難易度は簡単になってきている!?より

事案を見れば何のテーマであるかがパッと浮かび、逆にテーマを見れば事案が出てくるといった状態までもっていくことが理想です。

さらに書けるようになると、記述する力も養えます。

テキストでインプットする時や、過去問でアウトプットする際などにも「JT」を意識するとよいトレーニングになります。

「J→T」「T→J」がスムーズに出てくるようになったら、問題集で実際に記述式問題を解いていくとよいでしょう。

5.基礎知識の「行政書士法」をチェック

令和6年度から新たに追加された「行政書士法」もチェックしておく必要があります。

動画:【行政書士試験】合格率は◯%!難易度は簡単になってきている!?より

各通信講座や予備校の講義・模試を利用して、出題されそうな部分を徹底的に押さえておきましょう。

平成17年以前は出題されていた分野であるため、平成17年以前の過去問を解くことも傾向を知る・雰囲気を掴むといった意味では有効でしょう。

6.文章理解は落とさない

足切りを回避するためには、「文章理解を落とさない」ことが重要です。

動画:【行政書士試験】合格率は◯%!難易度は簡単になってきている!?より

3問出題されるうち2問程度の正解を目指すのではなく、3問取ることを目標に学習しましょう。

文章理解で3問取れれば、あとはほかの分野で3問取るだけで足切りは回避できます。

文章理解に苦手意識がある場合は、後回しにせずできるだけ早い段階から学習を始め、問題を解くことに慣れておきましょう。

豊村講師が動画で解説!行政書士の難易度と合格するための戦略

アガルートの行政書士講座担当の豊村慶太講師が、YouTube動画でも行政書士の難易度と合格するための戦略について語っています。こちらもぜひ参考にしてください。

まとめ

行政書士試験の難易度や勉強方法について解説しました。

最後にこのコラムをまとめます。

タイトル

- 行政書士は合格率約10%の難関資格の一つ

- 行政書士試験は宅建よりは易しく、司法書士・中小企業診断士・社労士より難しい

- 行政書士試験の勉強方法は「独学」「予備校に通学」「通信講座(オンライン予備校)の3つがある

- 行政書士試験に合格するためには、行政法・民法をメインで学習しつつ、それぞれの科目の「押さえるべきところ」をしっかり押さえる必要がある

行政書士試験は簡単な試験ではありません。

しかし、勉強法を間違わなければ誰でも合格できる可能性のある試験です。

最短ルートで合格を目指すなら、高い合格率を誇るアガルートの行政書士試験講座がおすすめです。

資料請求で無料体験ができるため、まずは資料を請求してみてはいかがでしょうか。

行政書士試験の合格を

目指している方へ

- 行政書士試験に合格できるか不安

- 合格率が高い講座を受けたい

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

豊富な合格実績!令和5年度のアガルート受講生の合格率56.11%!全国平均の4.01倍!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

全額返金など合格特典付き!

10月23日までの申込で20%OFF!

▶行政書士試験講座を見る※2024年合格目標

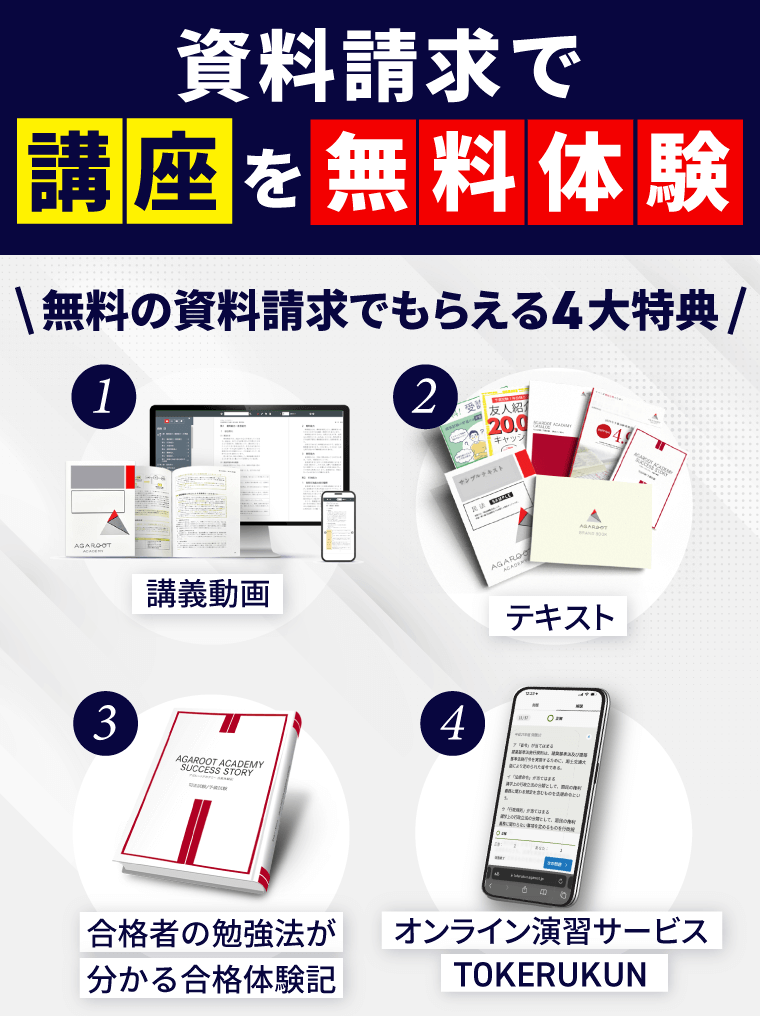

約13時間分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る