行政書士試験は簡単?誰でも受かるって本当?合格するポイントも解説!

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

行政書士試験について「簡単に合格できる」「誰でも受かる」といった言葉を聞くことがありますが、実際のところはどうなのでしょうか?

本コラムでは行政書士試験が簡単なのかや、近年の行政書士試験の難易度の変化、合格のポイントも解説します。正しい難易度と合格するポイントを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

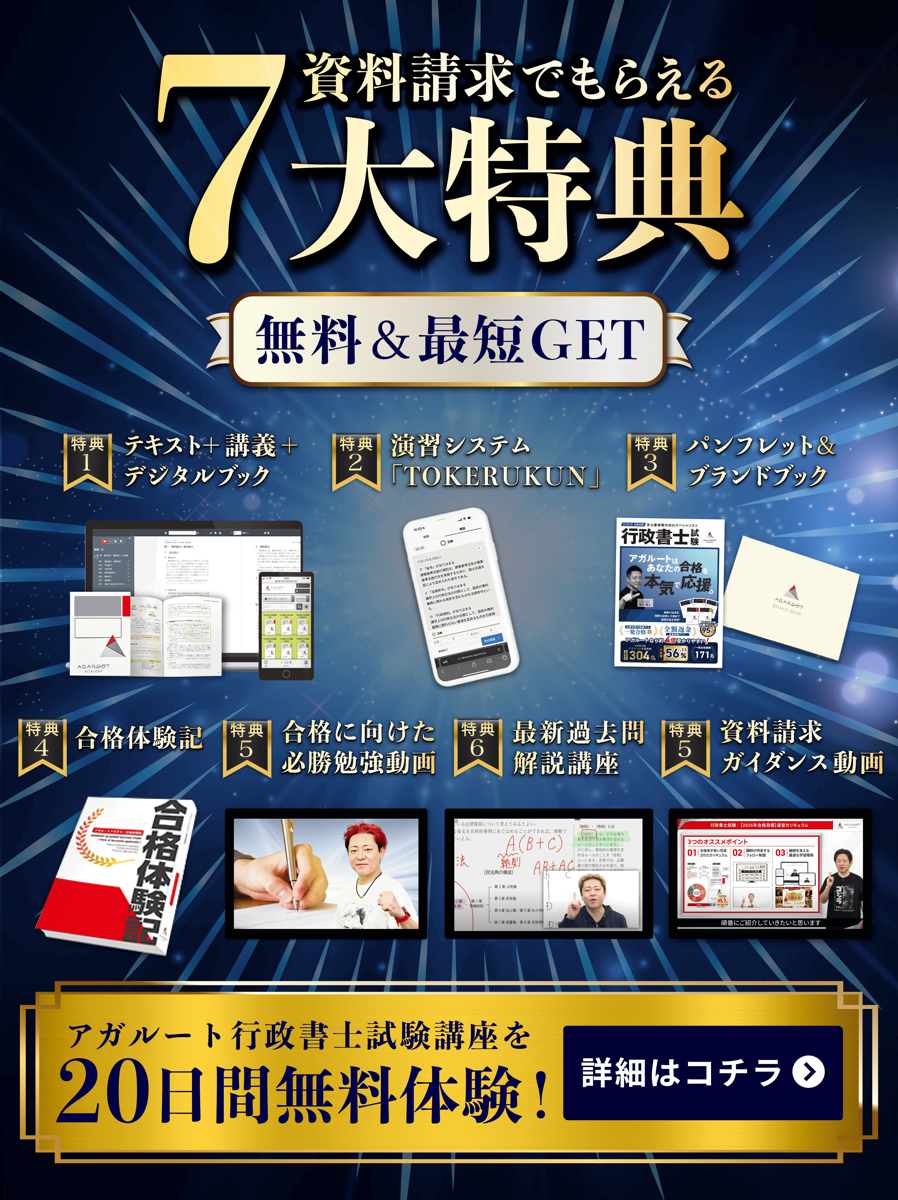

行政書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

実際の勉強に使えるフルカラーテキスト&20日間見放題の講義約15時間45分!!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

自分に合うカリキュラムが見つかるパンフレット&ブランドブック

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

行政書士試験のテクニック解説動画で、必勝勉強法がわかる!

令和6年度行政書士試験全問!講師による解説講座

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る目次

「行政書士試験は簡単」は嘘

結論から言えば「行政書士試験は簡単」という噂は嘘です。

確かに弁護士や司法書士、公認会計士のようなほかの士業と比べると簡単ではあるものの、合格率や勉強時間を見ると決して簡単とはいえません。

それでは、合格率と勉強時間のデータに基づいて行政書士試験の難易度を見ていきましょう。

合格率は10~13%程度

行政書士の合格率は、例年10~13%程で推移しています。

直近5年分の合格状況は以下のとおりです。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2024年度 | 47,785人 | 6,165人 | 12.90% |

| 2023年度 | 46,991人 | 6,571人 | 13.98% |

| 2022年度 | 47,850人 | 5,802人 | 12.13% |

| 2021年度 | 47,870 人 | 5,353人 | 11.18% |

| 2020年度 | 41,681人 | 4,470人 | 10.72% |

合格率だけ見ると、行政書士試験は10人中9人が落ちる難関試験だといえます。

注意点として、合格率はあくまで「ひとつの指標」にすぎません。

受験者のレベルによって大きく左右され、例えば「予備試験の合格」「法科大学院の卒業(卒業見込み含む)」といった受験資格のある司法試験の合格率は45%程もあります。

受験するハードルの高い試験ほど、受験者のレベルも均一化され、合格率が高くなる傾向があります。

勉強時間は500~1,000時間

行政書士試験の合格に必要な勉強時間は500〜1,000時間が目安と言われています。

仮に1日2時間勉強した場合、8〜16か月程はかかる計算です。「1日2時間」というと簡単に聞こえるかもしれませんが、毎日休まずに学習を継続することは大変なことです。

特に社会人が働きながら資格取得を目指すことは難しく、決して簡単な試験ではないといえます。

「行政書士試験は簡単」と言われる理由

「行政書士試験は簡単」と言われる理由は以下のとおりです。

- 誰でも受験できるから

- 試験の免除制度があるから

- 昔は簡単だったと言われているから

- 他の法律系資格より簡単だから

- 簡単に合格できる人もいるから

それぞれの理由と実際の難易度とのギャップについて見ていきましょう。

誰でも受験できるから

行政書士試験には受験資格がなく、年齢や学歴の制限なく誰でも受験することが可能です。

この「誰でも受けられる」という受験資格が、簡単というイメージに繋がっていると考えられます。

しかし誰でも受験できるからといって、試験が簡単だということにはなりません。実際の合格率は10〜13%で推移していることからも、約9割の受験生が不合格になっていることがわかります。

つまり行政書士は「受けることは簡単でも、受かることは難しい資格」といえます。

試験の免除制度があるから

行政書士試験には、一定の条件を満たすと試験が免除される制度があります。

対象者は以下のとおりです。

- 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の有資格者

- 公務員として17年以上(中卒者は20年以上)行政事務を担当した者

このような免除制度の「行政書士は試験を受けなくても合格できる」という部分が簡単だというイメージに繋がっているのかもしれません。

しかし、条件にあげた資格はすべて行政書士より難易度が高いと言われている資格。

また、公務員として17年以上働く条件も非常に難しいです。

試験の免除制度があるからといって、行政書士試験が簡単だということにはなりません。

昔は簡単だったと言われているから

「昭和の時代、行政書士試験は簡単だった」という噂があります。

合格率などの記録は残っていないため真偽は明らかでないものの、そういった印象をもっている方は「行政書士は誰でも受かる」といったイメージをもっているかもしれません。

しかし過去はどうあれ、現在の行政書士試験の合格率は低く、勉強時間も長く確保しなければ合格できない難関資格であることは事実です。

他の法律系資格より簡単だから

法律系の資格は難易度が高く、行政書士はその中でいえば難易度が低めであることは事実です。

以下は法律系資格の合格率と勉強時間の比較表となります。

| 資格名 | 合格率 | 勉強時間 |

|---|---|---|

| 司法書士 | 3~5% | 3000時間 |

| 社労士 | 5~7% | 1000時間 |

| 中小企業診断士 | 4~8% | 1000時間 |

| 行政書士 | 10~13% | 500~1,000時間 |

| 宅建士 | 15~16% | 300~400時間 |

司法書士や社労士などと比べると、行政書士試験の難易度は低いといえます。

しかし、全体的に難易度の高い法律系資格の中で取得しやすいからといって、行政書士試験が簡単だとは言えません。

あくまで相対的な話であり、行政書士試験はまぎれもない難関資格です。

ほかの資格と比較しても意味はないため、行政書士試験そのものと向き合って対策しましょう。

簡単に合格できる人もいるから

SNSなどを見ていると、中には「行政書士試験が簡単だった」という投稿も散見されます。

例えば以下のような意見があります。

行政書士の資格持ってるけど試験は非常に簡単だった。 対策本一冊ざっと読んだだけ。試験も歴戦の旧試択一戦士からしたら一瞬で解き終わった。 行政書士は許認可の専門家かもしれないが、法律の専門家ではないよ。

出典:X

行政書士試験なー。私も合格はしてるけど。簡単な試験だったよ。 司法試験や二回試験のように、吐きそうなほど頭フル回転して、数日間何時間も文章書き続けないといけないトラウマレベルの試験と比べたら。 短時間のマーク式なんて、楽なもんだよ。

出典:X

しかし、上記はあくまでレアケースです。

ごく一部の例外的な事例であり、多くの人に当てはまるわけではありません。

以下のアガルート受講生に実施した合格者アンケートによると、しっかりと講座で対策した受験生ですら平均8.6か月の学習期間を要していることがわかります。

独学であればさらに長期化する可能性もあるでしょう。

<アンケート調査概要>

アガルートの行政書士試験講座受講生を対象としたアンケート

調査期間:2025年1月29日~2月19日

調査機関:アガルートアカデミー

調査対象:アガルートの行政書士試験講座を利用し行政書士試験に合格した受講生

有効回答数:258名

調査方法:アガルートアカデミー内でのアンケート調査(自社調査)

調査対象地域:日本国内

SNSの声には事実と異なる情報がまぎれている可能性もあるため、惑わされないようにしましょう。

合格を目指し、必要な学習を冷静に積み重ねていくことが大切です。

行政書士試験は難しくなった?

行政書士試験は「簡単になった」とも「難しくなった」とも言われており、一概にどちらとも言い切れません。

しかし合格率だけを見ると、ここ数年は高くなっています。

例えば2003年度〜2012年度の行政書士試験の合格率は2.89%〜9.19%と低めでしたが、近年は10%台前半で推移しており、数字だけを見れば合格しやすくなっています。

もちろん合格率だけで難易度を判定することはできませんが、当時と比べて受験しやすい資格になったことは間違いないでしょう。

行政書士試験に合格するポイント

行政書士試験合格のための重要なポイントは以下の5点です。

- 配点の大きい科目を重視する

- 基礎知識科目は基準点を目指す

- インプット・アウトプットを両立する

- 自分に合った勉強方法で学ぶ

- 模試を受けて本番環境に慣れる

それぞれのポイントについて解説します。

配点の大きい科目を重視する

行政書士試験では、配点の大きな科目を重点的に対策することが大切です。

全体の8割を占める法令科目、その中でも「民法」や「行政法」は、2科目だけで試験全体の6割の得点(188点)を占めるため、合否を大きく左右する分野となっています。

民法と行政法が得意になれば有利に試験に臨めるため、この2科目をメインに学習を進めましょう。

憲法や商法・会社法といったほかの科目では「取るべき問題を確実に取る」という意識をもつことをおすすめします。

がむしゃらに全科目に取り組むより、メリハリをつけて学習することが効果的です。

基礎知識科目は基準点を目指す

行政書士試験の基礎知識科目は基準点(足切り点)をクリアすることを目標にしましょう。

基礎知識科目は出題範囲が広いものの配点が低く、対策が難しいうえに効果の少ない科目のためです。

完璧主義になって高得点を目指してしまうと、主要科目の学習時間を圧迫しかねません。

最小限の労力で確実に基準点をクリアする知識を身につけ、民法や行政法に時間を割けるよう学習スケジュールを調整することが大切です。

インプット・アウトプットを両立する

試験勉強を行う際は、インプットとアウトプットを同時に進めることが重要です。

知識を効果的に定着させ、理解を深めるには、これらを別々の工程と捉えるのではなく、一連の流れとして行うことが有効なためです。

例えば「参考書をすべて読んでから問題集を解き始める」といった順序では、問題集を解くころにはインプットした内容を忘れてしまう可能性が高いです。

そのため「単元を学んだら、すぐに問題集を解いてみる」といった形で、インプットを行ったら、内容を忘れないうちにアウトプットすることをおすすめします。

自分に合った勉強方法で学ぶ

行政書士試験は、初学者で10か月以上、必要な勉強時間は500〜1,000時間。

試験勉強は長期戦なため、自分に合った勉強方法を見つけることが重要です。

自分の性格やライフスタイルに合わないやり方で勉強を続けると、目安の500〜1,000時間を超えても合格できない可能性もあります。

特に独学は費用を抑えられるメリットがありますが、間違った方針で学習を進めてしまったり、誰にも質問できず挫折してしまったりといったリスクも高いです。

より効率的に確実に合格を目指すなら、通信講座を活用するのがおすすめ。例えば、アガルートの行政書士試験講座なら、合格率の高い無駄のないカリキュラムで学習を進めることができます。

また、わからないことがあっても講師に質問できるため、効率的に合格を目指せるでしょう。

模試を受けて本番環境に慣れる

ある程度知識が身についてきたら、模試を受けて本番の試験環境に慣れることが大切。

自分の弱点を発見できる点は自宅で過去問を解くことと同じですが、本番さながらの雰囲気で問題を解けることは模試ならではの魅力です。

緊張感の中で時間配分の感覚を養うこともできます。

また模試では、各社が過去の出題傾向を分析して作成した予想問題が出題されるため、繰り返し解くことで、試験に出やすい分野の知識を効率的に強化できるでしょう。

本番で実力を最大限発揮するために、最低1回、可能であれば2〜3回は模試を受けるのがおすすめです。

まとめ

以上、「行政書士試験は本当に簡単なのか?」について解説し、合格するためのポイントを紹介しました。

本コラムの要点は以下のとおりです。

- 行政書士試験は簡単ではない

- 近年の合格率は上昇傾向にある

- 受験資格がなく誰でも挑戦できるが難易度は高い

- 配点などを考慮して学ぶことが大切

- SNS情報は鵜吞みにせず自分のペースで学ぶ

行政書士は決して易しい資格ではありませんが、受験資格がなく合格率が上昇傾向にあります。着実に努力することで合格できる、チャレンジしやすい資格試験です。

効率的に合格を目指すなら、合格実績があり質問制度も充実しているアガルートの行政書士試験講座を検討してみてください。

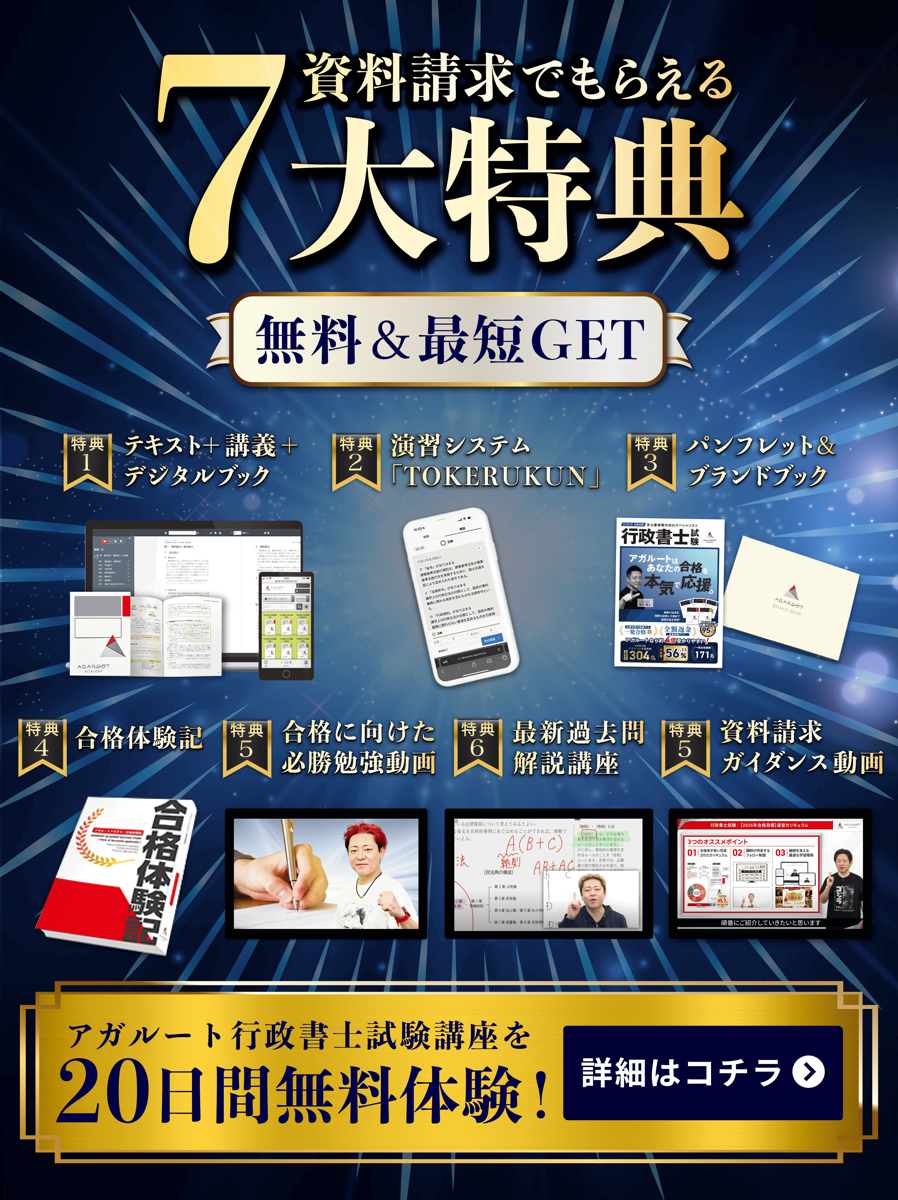

行政書士試験の合格を

目指している方へ

- 行政書士試験に合格できるか不安

- 合格率が高い講座を受けたい

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

実際の勉強に使えるフルカラーテキスト&20日間見放題の講義約15時間45分!!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

自分に合うカリキュラムが見つかるパンフレット&ブランドブック

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

行政書士試験のテクニック解説動画で、必勝勉強法がわかる!

令和6年度行政書士試験全問!講師による解説講座

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

豊富な合格実績!令和6年度のアガルート受講生の合格率46.82%!全国平均の3.63倍!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

全額返金など合格特典付き!

▶行政書士試験講座を見る