公務員から行政書士になるには?何年で試験免除の特認制度が利用できる?

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

「公務員から行政書士に登録できる?」

「公務員として何年勤めたら行政書士になれる?」

「公務員が行政書士になる条件は?」

公務員から行政書士になれる「特認制度」について、このような疑問をもつ人は少なくありません。

特認制度を利用すれば、行政書士試験免除で行政書士資格を取得できます。

しかし、そのためには一定期間公務員として勤務し、行政書士会に認められることが必要です。

当コラムでは、特認制度について解説します。公務員と行政書士の試験内容や共通点なども紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。

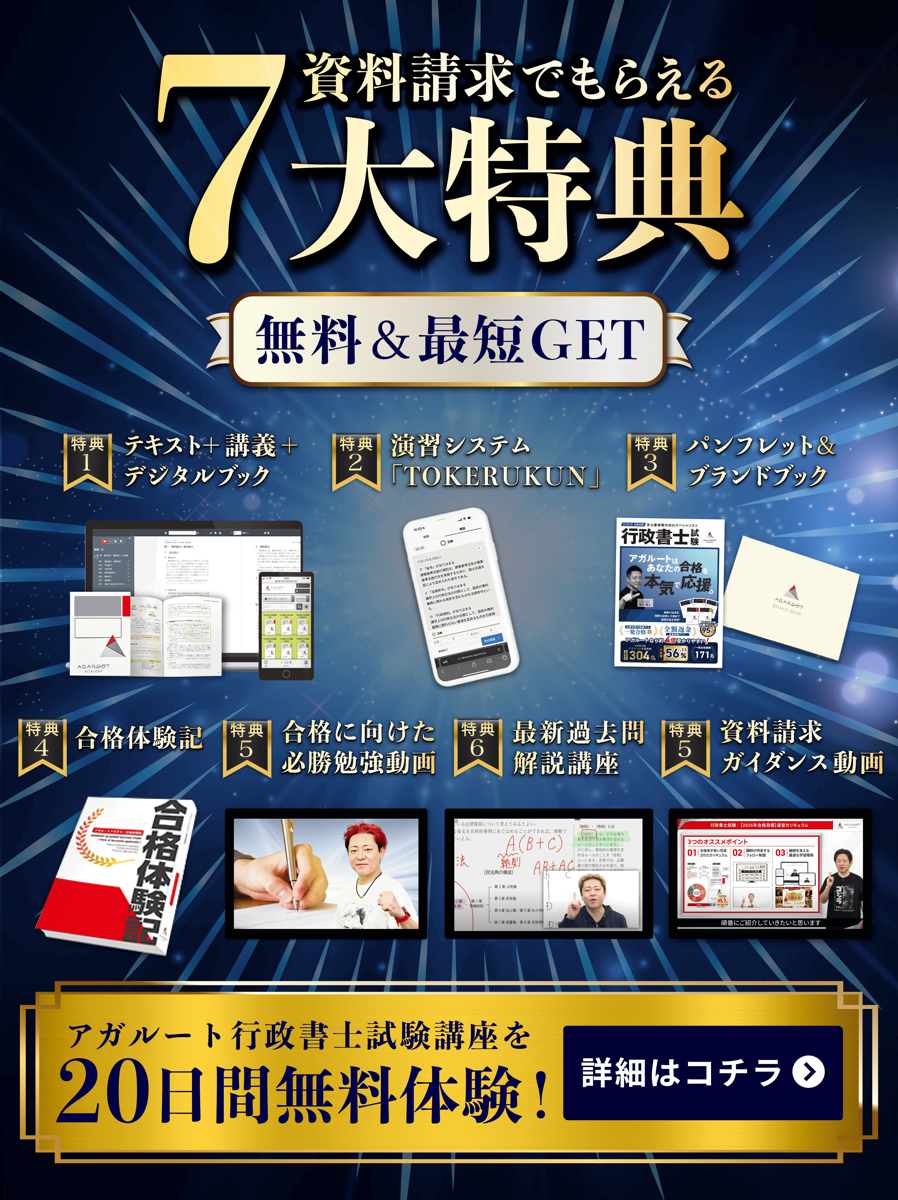

行政書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

15時間45分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る目次

公務員から行政書士になる方法2つ

公務員から行政書士になるには、主に以下の2つがあります。

- 行政書士試験を受験して合格する

- 特認制度を利用する

行政書士試験を受験して合格する

王道といえる方法は、行政書士試験に合格することです。

合格までに数年かかることもありますが、本気で勉強に取り組み、途中で諦めなければ特認制度を利用するとき以上に時間がかかることはないでしょう。

特認制度を利用する

2つめの方法は、「特認制度」を利用することです。

ただしこの方法は、時間がかかりすぎるうえ、確実に行政書士になれるとは限りません。特認制度の利用には、最短でも17年かかります。そのため、すぐに行政書士資格を得られるわけではありません。

特認制度については次で詳しく解説します。

公務員なら行政書士になれる?試験免除の「特認制度」とは

「特認制度」とは、17年以上(中卒なら20年以上)行政事務を行った国家公務員や地方公務員が、試験を受験することなく行政書士資格を取得できる制度のことです。

行政書士法2条の内容をまとめると、行政書士資格を持てるのは以下の者ということになります。

- 行政書士試験に合格した者。

- 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士のいずれかの資格を有する者。

- 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間、あるいは行政法人または特定地方独立行政法人の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して17年以上(中卒の場合は20年以上)の者。

つまり、公務員として17年または20年勤めると行政書士試験が免除され、試験を受けることなく行政書士になれるということです。

なお「行政事務」とは、役所の窓口業務や行政文書の作成など、地方公共団体の施設を管理するうえで必要な事務のことをいい、単純な事務作業や補助的な業務は含まれません。

ここでは公務員と行政書士の業務の関係性や試験を受けなくてよくなる理由、特認制度を利用する際の注意点について解説します。

公務員と行政書士の業務に共通点はある?

公務員と行政書士の業務には深い関連性があります。

なぜなら、行政書士の主な業務のひとつである「許認可申請書類の提出や手続きの代行」は官公庁に対して行うものであり、行政書士が提出した書類の確認や審査は行政事務を担当する公務員が行うためです。

例えば農地法の許可申請や届出には、役所に設置されている農業委員会事務局が対応します。

建設業許可申請なら、建設事務所の管轄です。

いずれも、それぞれの部署に所属する公務員が担当し、相談段階から行政書士とかかわります。

このように、書類を作成・提出する側と確認・審査を行う側という違いこそあるものの、公務員と行政書士の業務は深く関わっており、業務に必要な知識にも共通している部分があります。

実務経験のある公務員が行政書士試験免除になる理由

公務員が行政書士試験を受けずに資格を取得できる理由は、公務員と行政書士の業務分野が大きく重なっている点にあります。

公務員として長く働いている=行政書士の実務経験に相当する経験値があるとの判断から、行政書士試験が免除されます。

また、行政書士試験は、行政書士として実務を行っていくための知識があるかどうかを見る試験です。

公務員として長く勤めた人であれば、すでに行政書士試験に合格できるだけの知識が十分に備わっていると考えられるため、わざわざ試験を受けさせる必要がないのでしょう。

特認制度を利用する際の注意点

特認制度を利用する際は、以下のことに注意する必要があります。

- 特認制度をすぐに利用できるわけではない

- 特認制度を利用しても行政書士になれるとはかぎらない

- 公務員と行政書士の兼業ができない

それぞれ解説します。

特認制度をすぐに利用できるわけではない

前述のとおり、特認制度を利用するためには最低でも17年公務員として勤めなければなりません。

例えば大卒で公務員になった場合、行政書士資格を取得できるのは40代以降です。

「公務員になれば自動的に行政書士資格をもらえる」といったものではない点に注意しましょう。

特認制度を利用しても行政書士になれるとはかぎらない

特認制度を利用しても、100%行政書士になれるとはかぎりません。

行政書士資格を取得するためには、行政書士会の審査を通らなければならないためです。

そのため、公務員として勤務した期間は満たしていても、業務内容によっては行政書士会に認めてもらえない可能性があります。

公務員と行政書士の兼業ができない

公務員と行政書士の兼業ができない点にも注意が必要です。

公務員は副業を禁止されているため、「平日は公務員として勤務し、週末だけ行政書士として活動する」というような働き方はできません。

特認制度の利用が向いているケースは、すでに公務員として長く勤務していて、退職後のキャリアプランとして行政書士が候補に上がっているような場合です。

行政書士試験はたしかに難関といえる試験ですが、司法試験や司法書士試験に比べれば難易度は低く、受験資格の制限もありません。

行政書士として働くことに興味があるなら、行政書士試験を受験して資格を取得することをおすすめします。

公務員が行政書士資格を取得するメリット

ここでは、公務員が行政書士資格を取得するメリットについて解説します。

- 独立開業のチャンスが広がる

- 公務員としての仕事の質を高められる

- 公務員以外のキャリアパスを描ける

独立開業のチャンスが広がる

公務員が行政書士資格を取得する大きなメリットのひとつは、独立開業の可能性が広がることです。

公務員経験を活かしてスムーズに実務を行える

公務員としての実務経験は、行政書士として独立開業する際に大いに役立ちます。

行政書士の業務は、官公署へ提出する書類の作成や権利義務・事実証明に関する書類作成、それに伴う相談業務など。そして公務員は、これらの書類を受け取る側としての経験を積んでいます。

そのため行政書士として独立した際、未経験で開業するよりもスムーズに実務を進められるでしょう。

年収の上限がなく、頑張り次第で収入増も狙える

公務員は法律によって年収基準が定められており、収入には上限があります。

しかし、行政書士として独立開業すれば、年収の上限は存在しません。自身の努力や手腕次第で、大幅な収入増加を狙うことも可能です。

ただし、独立して事業を軌道に乗せるためには、戦略立案や営業活動といった準備が不可欠です。

公務員としての仕事の質を高められる

行政書士資格の取得は、公務員としての仕事の質を高めることにも直結します。

行政書士試験に合格するためには、憲法、民法、行政法といった法律に関する専門知識が不可欠です。

これらの法律知識は、公務員として日々の業務で書類や申請を受理する際に、その内容が法的に問題ないか、適切に作成されているかを確認する上で非常に役立ちます。

結果として、業務の精度が高まり、仕事の質を向上させることが可能です。

公務員以外のキャリアパスを描ける

行政書士の資格を持つことは、公務員以外の多様なキャリアパスにつながります。

たとえ現時点では独立の予定がなくても、行政書士資格があれば、将来的に一般企業や行政書士法人などへの転職を検討することも可能です。

もちろん、独立して自身の事務所を構える選択肢も現実的になります。

このように行政書士資格は、将来的なキャリアの選択肢を広げたいと考える公務員にとって、最適な資格のひとつといえるでしょう。

公務員試験と行政書士試験の比較

続いて、公務員試験と業務員試験を下記の3つの観点から比較します。

- 試験科目の比較

- 出題形式の比較

- 合格率・難易度の比較

試験科目の比較

公務員試験と行政書士試験の試験科目を比較すると以下のとおりです。

| 公務員試験 | 行政書士試験 |

|---|---|

| 社会科学(法律) | 基礎法学 |

| 憲法 | 憲法 |

| 民法 | 民法 |

| 行政法 | 行政法 |

| 商法(選択科目) | 商法 |

| 一般知識 | 一般知識 |

| ー | 行政書士業務と 密接に関連する諸法令 |

| ー | 情報通信・個人情報保護 |

| 文章理解 | 文章理解 |

上記のとおり、公務員試験と行政書士試験では共通する試験科目が多くあります。そのため、公務員試験の学習経験のある方は、行政書士試験の学習をスムーズに進めることが可能です。

ただし、行政書士試験ではより深い法律知識が求められるため、公務員試験で学んだ知識のままでは合格できません。出題傾向も異なるため、追加で学ぶことは必須条件といえます。

出題形式の比較

続いて、公務員試験と行政書士試験の問題形式を比較します。

| 公務員試験 | 出題形式 | 行政書士試験 | 出題形式 |

|---|---|---|---|

| 社会科学(法律) | 択一式 | 基礎法学 | 択一式 |

| 憲法 | 択一式 | 憲法 | 択一式・多肢選択式 |

| 民法 | 択一式 | 民法 | 択一式・記述式 |

| 行政法 | 択一式 | 行政法 | 択一式・多肢選択式 ・記述式 |

| 商法(選択科目) | 択一式 | 商法 | 択一式 |

| 一般知識 | 択一式 | 一般知識 | 択一式 |

| ― | ― | 行政書士業務と 密接に関連する諸法令 | なし |

| ― | ― | 情報通信・個人情報保護 | なし |

| 文章理解 | 択一式 | 文章理解 | 択一式 |

憲法・民法・行政法について、公務員試験では択一式のみが出題されますが、行政書士試験では多肢選択式と記述式も出題されます。

特に記述式は難易度が高く、身につけた知識をアウトプットする能力が必要です。民法・行政法に関しては記述式の配点が高いため、特化した学習が必須といえるでしょう。

合格率・難易度の比較

続いて、公務員試験と行政書士試験の難易度を比較します。

| 種類 | 合格率 |

|---|---|

| 国家公務員総合職(大卒程度) | 10%前後 |

| 国家公務員一般職(大卒程度) | 30~40% |

| 地方公務員(上級・大卒程度) | 10%~20% |

| 行政書士 | 10%前後 |

上記のとおり、公務員試験の合格率は、受験する種類によって大きく異なります。そのため合格率だけを見て、公務員試験と行政書士試験の比較をすることはできません。

公務員試験の難しさには、試験範囲の広さがあげられます。試験範囲をカバーするだけでもひと苦労で、場合によっては手の回らない科目も出てくるでしょう。

一方の行政書士試験では、法律に対する深い理解が求められます。「浅く広く」では太刀打ちできないため、知識を深堀りする学習を続けなくてはなりません。

まとめ

公務員から行政書士になれる「特認制度」についてや、公務員と行政書士の試験内容、共通点を解説しました。最後にコラムの要点をまとめます。

公務員と行政書士まとめ

- 公務員から行政書士になる方法は、試験に合格する方法と「特認制度」を利用する方法がある

- 特認制度とは、17〜20年公務員として勤務した人が試験を受けることなく行政書士資格を得られる制度である

- 公務員には兼業が禁止されているため、行政書士資格を取得しても公務員を辞めないかぎり行政書士登録はできない

- 公務員と行政書士の業務には共通する部分があり、試験内容にもいくつか同じ科目が存在する

- 公務員試験と行政書士試験のどちらの難易度が高いかについては、一概にどちらともいえない

特認制度を利用すれば、試験を受けることなく行政書士資格を取得できます。

しかし、特認制度を利用するためには高卒以上の人で17年、中卒の人で20年公務員として勤務する必要があります。また、制度を利用したとしても認められるとはかぎりません。

行政書士になるもっとも近道といえる方法は、行政書士試験に合格することです。

さらに合格を最短ルートで目指したいなら、高い合格率を誇るアガルートがおすすめです。

令和6年度の行政書士試験では、有料受講生のうち46.82%が見事合格を手にしており、全国平均12.9%の3.63倍受かりやすいという驚きのデータも出ています。

自分に合ったカリキュラムで、ぜひ合格者の仲間入りを果たしてください。

行政書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

15時間45分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る

豊富な合格実績!令和6年度のアガルート受講生の合格率46.82%!全国平均の3.63倍!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

全額返金など合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

3月1日までの申込で10%OFF!

▶行政書士試験講座を見る※2026年合格目標 行政書士試験/入門カリキュラム/総合講座