検察官(検事)の年収は実際どう?給料は安い?高い?

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

国内最難関資格である司法試験を経て就ける法曹三者。

中でも、検察官を題材にしたドラマもあり、検察官に興味がある方も多いのではないでしょうか?

仕事内容はドラマを見てなんとなく想像がつきますが、気になる年収についてはほとんど知らないですよね?

そこでこのコラムでは、検察官の年収について、最新データをもとに解説していきます。

そのほか、月給やボーナス、各種手当の仕組みや、ほかの法曹との比較もお伝えします。

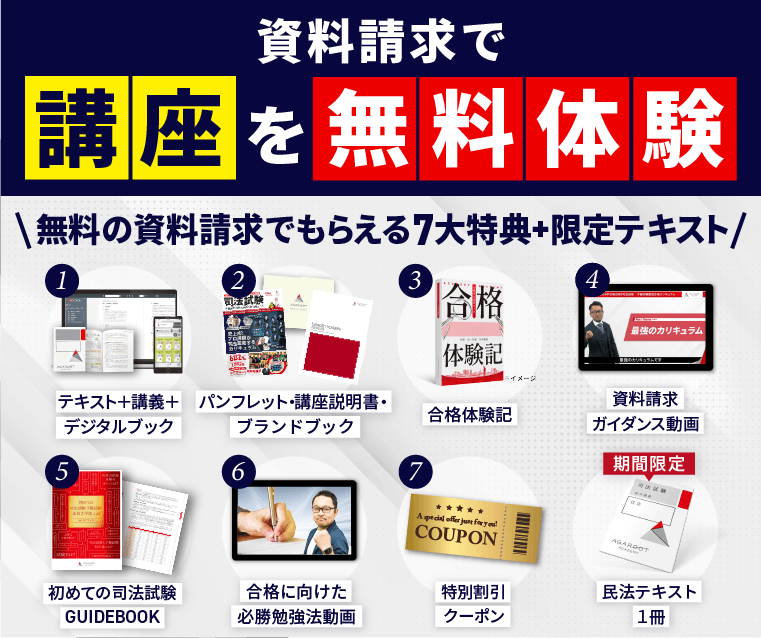

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 法曹三者に関する情報を漏れなく手に入れたい

- 司法試験の勉強についていけるか不安

- 司法試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

このような悩みをお持ちでしたら

アガルートの無料体験を

ご活用ください

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で

法曹へのなり方がわかる!

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

300名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

検察官の平均年収は?

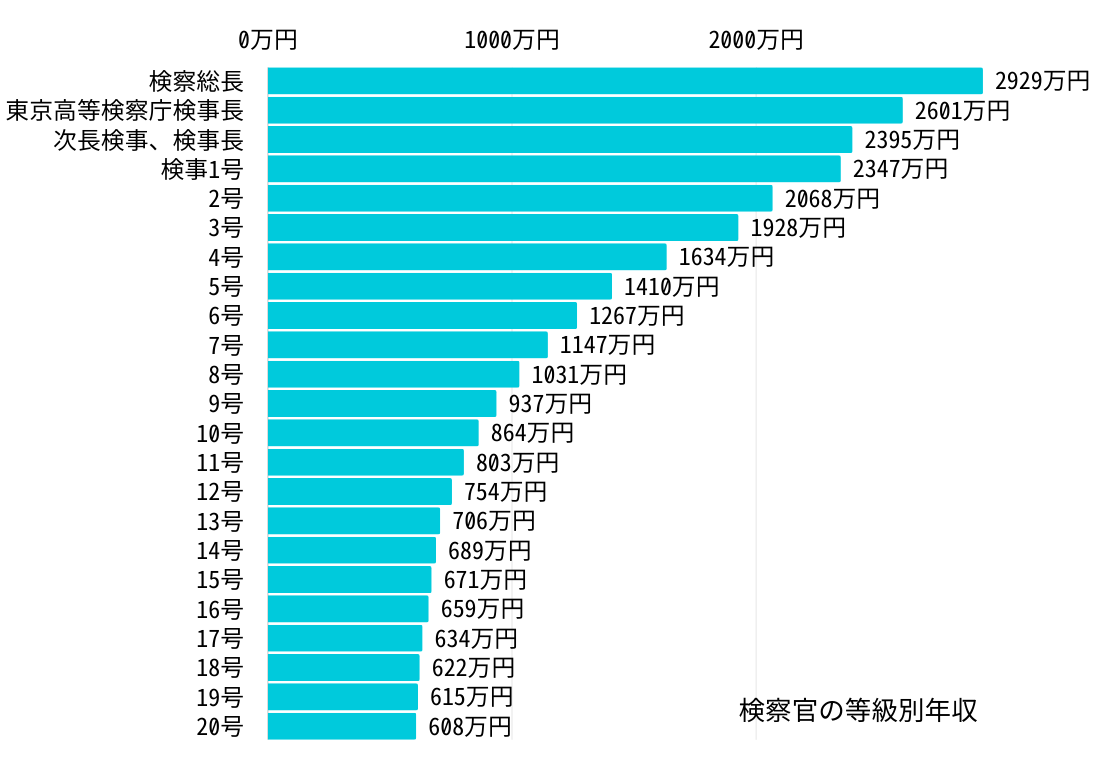

検察官の年収は約600万~約2900万です。

検察官の月給は、等級によって異なるため、平均年収は等級によって大きく異なります。

検察官は、国家公務員であるため、ボーナスやそのほかの手当についても法律で決められています。

※参考:検察官の俸給等に関する法律

| 区分 | 俸給月額 |

| 検察総長 | 1,486,000円 |

| 東京高等検察庁検事長 | 1,321,000円 |

| 次長検事、検事長 | 1,216,000円 |

| 検事1号 | 1,191,000円 |

| 2号 | 1,049,000円 |

| 3号 | 979,000円 |

| 4号 | 829,000円 |

| 5号 | 716,000円 |

| 6号 | 644,000円 |

| 7号 | 584,000円 |

| 8号 | 526,000円 |

| 9号 | 443,900円 |

| 10号 | 409,000円 |

| 11号 | 390,800円 |

| 12号 | 366,300円 |

| 13号 | 339,700円 |

| 14号 | 325,300円 |

| 15号 | 309,000円 |

| 16号 | 300,100円 |

| 17号 | 283,300円 |

| 18号 | 274,500円 |

| 19号 | 269,100円 |

| 20号 | 265,300円 |

検察官の俸給(月給)やボーナス、各種手当は法律で定められています。扶養手当や勤勉手当などは、個人によって変わります。

この表はあくまでも一例として参考にしてください。

検察官の月給や初任給

検事としてのキャリアは「検事20号」から始まるため、初任給は265,300円になります。

厚生労働省が発表した「令和6年賃金構造基本統計調査の概況」の「新規学卒者の学歴別にみた賃金」を見ると、大卒で248,300円、大学院卒で287,400円となっています。検事20号は、大卒と大学院卒の間くらいといったところです。

検察官はキャリアを積むことで等級が上がっていきます。一般的な会社員より昇給のペースが早く、すでに金額が公表されているので、より上の等級を目指しやすいと言えるでしょう。

検察庁の種類によって年収は異なるのか?

検察官の俸給や手当等は、上記に示したように法律で定められています。その中に、どの検察庁かという区別はありません。

軽微な刑事事件を取り扱う「区検察庁」で勤務する副検事でも、1号であれば月給584,000で、検事7号と同額であり、月額だけの計算でも年収700万円を超えます。

どの検察庁に勤務することになっても、スタートは皆同じのため、検察庁の種類によって年収が異なるということはありません。

検察官のボーナスはいくら?

令和6年度の一般職員(検事9号〜20号)のボーナスは、年間4. 5月分が年に2回(6月と12月)に分けて支給されます。期末手当は2.45月分、勤勉手当は2.05月分です。

令和6年度の指定職職員(検事1号〜8号)のボーナスは、年間3. 4月分が2回(6月と12月)に分けて支給されます。期末手当は1.3月分、勤勉手当は2.10月分です。

検察官のボーナスは、内閣官房内閣人事局発表の「国家公務員の給与」に定められています。

ボーナスには「期末手当」と「勤勉手当」があります。勤勉手当については、勤務成績に応じて人事評価の結果に基づいて支給されます。

検察官の年収に関係する福利厚生・手当は?

検察官の俸給等に関する法律において、検察官には、勤務超過手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当は支給されません。

理由として、事件において適正で迅速な処理を行うために、勤務時間外に対応することがあり、時間外を計測することが難しいためです。

そのほか、欠員が出るまで待たされている人には、扶養手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、寒冷地手当も支給されます。さらに、地域手当、初任給調整手当などもあります。

検察官が年収を上げるには?

検察官の俸給は、号俸を上げることが必要です。

勤続年数を重ね、昇進するための一定の受験資格が認められたあと、試験を受けて合格すれば上がります。

検察官として任官されたときの俸給は「検事20号」から始まるので、265,300円です。令和7年の検事任官者の平均年齢は25.8歳です。仮に毎年1回昇進できたとして、20年をかけて46歳頃に「検事1号」になることができれば、月収は100万円を十分に超えます。

魅力的な年収ではありますが、順調に上がっていくとは限りませんし、すべては自分の頑張り次第ということを肝に銘じておかなければなりません。

法曹三者との年収の比較

法曹とは、法律を扱う専門家、法律の事務に従事している者をいい、特に、裁判官、検察官、弁護士を「法曹三者」といいます。

司法試験合格した後に弁護士、検察官、裁判官を目指す方がほとんどです。

裁判官と検察官は報酬・俸給、ボーナス等が法律で定められているため、概ね同額と考えてよいでしょう。

例えば、「裁判官・検察官の給与月額表(令和5年1月1日)」を参考に、次のように単純計算で見てみます。

判事8号と検事8号の報酬・俸給は、同額516.000円×12か月=6,192,000円

判事8号と検事8号の期末手当は、同額545,025円×2回=1,090,050円

個人で異なる勤勉手当やそのほかの手当を、あえて除いたとして、合計で7,282,050円となります。

手当を考慮すると、勤勉手当は判事8号と検事8号は1,787,682円です。もちろん個人によってその金額は異なります。仮に地域手当や他の手当を含まず、勤勉手当の金額を入れると、900万円を超えます。

弁護士は公務員ではないため、就職先や働き方などによって年収が異なるので、単純な比較は難しいですが、弁護士の平均年収は1119万円、中央値は700万円となっています。

関連コラム:弁護士の年収について平均や中央値を紹介!男女差や初任給もあわせて解説!

関連コラム:裁判官の平均年収は?判事・判事補・簡易裁判所判事の違いとは?

特捜部の年収は?

特捜部とは、「特別捜査部」の略称です。特別捜査部がある検察庁は、東京地方検察庁、大阪地方検察庁、名古屋地方検察庁の3つしか設置されていません。事務局や総務部、刑事部、公安部などに並んで特別捜査部があります。

特捜部は部署の名称です。地方検察庁においては、トップに「検事正」、次に「次席検事」で、その下に各部署が配置されています。したがって、俸給については、検事1号〜20号のいずれかになるでしょう。

特捜部の仕事は、公正取引委員会や証券取引等監視委員会、国税局などが法令に基づいて告発した事件を捜査するため、主に汚職事件や企業犯罪などについて独自の捜査を行います。大きな事件としては、リクルート事件やライブドア事件などが挙げられます。

検察事務官の俸給は?

人事院給与局発表の「令和6年国家公務員給与等実態調査報告書」によると、平均年齢42.0歳、平均給与月額は約41万円でした。

検察事務官とは、検察官ではありません。検察庁には3つの部門があり、各部門に検察事務官がいます。

検察官の指示の元に、犯罪の捜査や逮捕状による逮捕、罰金の徴収などの事務が業務となります。

検察事務官も国家公務員のため、俸給が決められており、人事院規則九ー二(俸給表の適用範囲)により、公安職俸給表(二)に該当します。しかし、初めは行政職俸給表(一)が適用されます。

したがって、初任給は、行政職俸給表(一)初任給基準表を参照すると、一般職(大卒)で、1級25号俸から始まり、196,200円となります。そして、一定期間経過後に公安職俸給表(二)の適用になります。

検察事務官の俸給はかなり細かく分かれていて、級と号の組み合わせで決まります。級が上がることを昇格といい、1級〜10級まであります。号俸が上がることを昇給といい、1号〜101号まであります。

検察事務官は、捜査公判部門、検務部門、事務局部門の3つあります。俸給や年収に関しては、役職名が各部門で異なることや、地方検察庁か高等検察庁か最高検察庁かで俸給の級が異なるため、一概にいくらとはいえません。

検察官になるには?

検察官になるためには、いくつかのルートがあります。

① 予備試験合格→司法試験合格→司法修習→「二回試験(司法修習生考試)」合格

② 法科大学院に入学し受験資格を獲得→司法試験合格→司法修習→「二回試験(司法修習生考試)」合格

主に①と②が一般的でしょう。

司法試験に合格すれば法曹になれるわけではなく、司法修習を行い、司法修習生考試に合格することで、裁判官、検察官、弁護士になる資格が得られます。そのあと、検察庁から任命されて、晴れて検察官になることができます。

「二回試験」とは、1回目が司法試験で、2回目の試験が司法修習生考試であるため、「二回試験」と呼ばれています。

③ 副検事から検察官へ

まず、副検事になるには、3年以上特定の公務員職にあって、副検事になるための「副検事選考試験」に合格しなければなりません。そして、3年以上副検事の職にあって、「検察官特別考試試験」に合格すると「特任検事」になれます。

「特任検事」とは、このような流れで検事になった者の一般的な呼称であり、法曹資格を有する検事と変わりません。

④ 検察事務官から検察官へ

まず、検察事務官になるには、国家公務員採用一般職試験に合格し、各地方検察庁の検察事務官として採用されることです。

その後、副検事になるための「副検事選考試験」に合格して副検事になり、さらに「検察官特別考試試験」に合格すると特任検事になれます。

⑤ 弁護士からの転身

弁護士の経験を積んだあと、裁判官や検察官になることを「弁護士任官」と言います。弁護士から検察官になる例は少ないながらも、「弁護士から検事採用選考要領」に基づいて、検察官に任官できます。

⑥ 裁判官からの転身

検察官としての採用試験を受けることが必要になりますが、かなり数は少なく、またそのような情報もほとんどありません。

⑦ 3年以上特定の大学において法律学の教授また准教授の職にあり、「検察官特別考試試験」に合格する

検察官になる方法として、関連コラム「検察官・検事になるには?年齢や出身大学との関係性についても解説!」もありますので、ぜひこちらも参考になさってください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

このコラムでは、検察官の年収について解説しました。

検察官に向いている人は、正義感や責任感が強い人と言われています。事件の真相を追求し、加害者に対し適正な処罰を与えることは、被害者に向き合い、やりがいを感じるかもしれません。

また、自分のやる気次第で俸給が上がっていくことも魅力のひとつと言えるでしょう。

検察官を目指してみたいと思った方は、ぜひ司法試験にチャレンジしてみましょう。

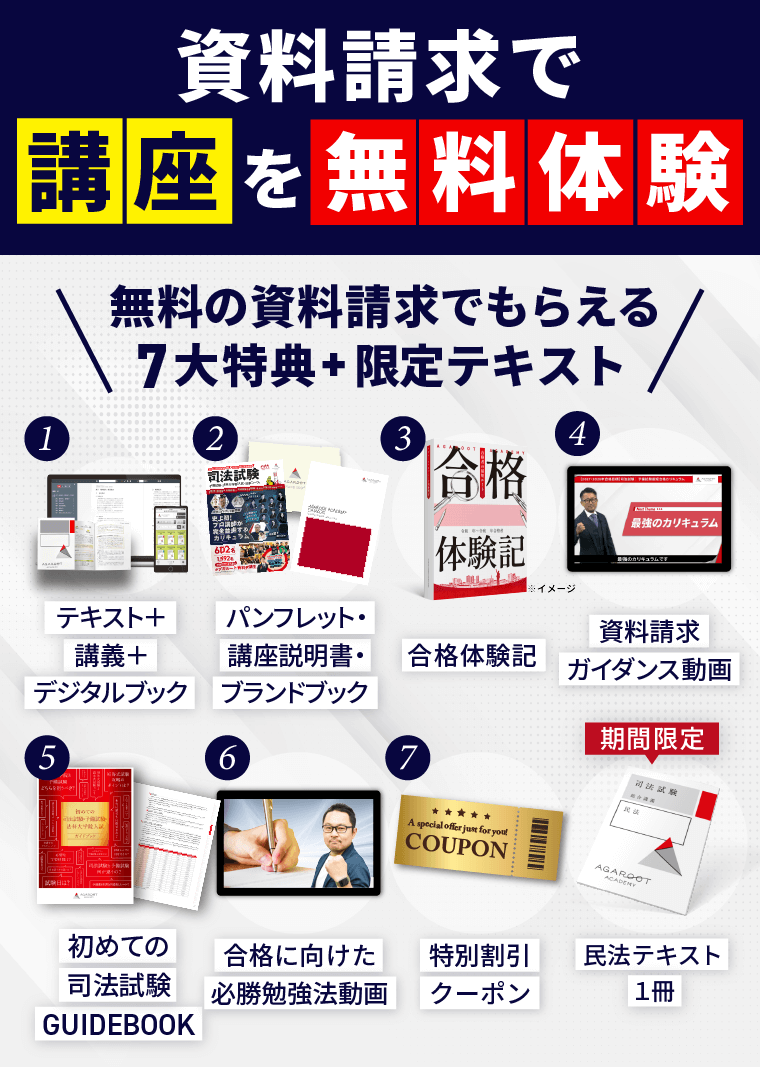

司法試験・予備試験の受験を

検討されている方へ

- 司法試験・予備試験・法科大学院試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの司法試験・予備試験・法科大学院試験講座を

無料体験してみませんか?

「初めての司法試験/予備試験/法科大学院入試 GUIDEBOOK」で

法曹へのなり方がわかる!

サンプルテキストと講義で講座を無料体験できるので、

司法試験の勉強についていけるかを試せる!

300名以上の合格者による体験記で、合格への最短ルートがわかる!

司法試験のテクニック動画で、必勝勉強法がわかる!

『総合講義 民法テキスト』まるごと1冊プレゼント(※なくなり次第終了)

割引クーポンやsale情報が届く

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

合格者の声の累計981名!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

予備試験合格で全額返金あり!!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!