行政書士の勉強法5ステップ!おすすめの順番や初心者は何から勉強すべきか解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

行政書士試験は独学でも合格可能です。

とはいえ、行政書士試験の合格率は例年10%前後しかありません。難関試験といえるこの試験に合格することは、簡単なことではないでしょう。

初心者から合格するためには、どのような勉強法がよいのでしょうか。この記事では行政書士試験の勉強法や何から勉強すべきかについて解説します。

行政書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

15時間45分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る目次

行政書士試験のおすすめ勉強法5ステップ

行政書士試験の勉強法は、以下の5ステップで進めるのがおすすめです。

- 教材を用意し、まずは1周する

- インプット⇔アウトプットを繰り返す

- テキスト・過去問・問題集・六法の情報を集約する

- 択一式が終わってから記述式の勉強をする

- 模試でトレーニングをする

ここからは特に大事なポイントを、アガルートの豊村慶太講師によるアドバイスを中心に解説します。

教材を用意し、まずは1周する

テキストなどで知識をインプットする際は、「多少分からないことがあってもとにかくまずは立ち止まらずに1周すること」を意識しましょう。

特に初学者の方は、わからないことがあると立ち止まってしまいがちです。

しかし学習の要諦は繰り返し。1回で知識が身につくことはありません。

おすすめの勉強法は、問題演習で該当箇所のアウトプットを行う(後述するジグザグ方式)こと。その後に2周目に入れば、一度学習をしている部分を早く思い出せます。

「初めて学ぶ」のと「一度学んだことを思い出す」のは別物です。

3周目になってもわからない箇所があれば、その時はじめて特定分野を深堀して学習しましょう。

行政書士試験対策の教材選びについて

予備校や通信講座を利用する場合はテキストなどは付属のものや指定のものを使えば問題ありませんが、独学では自分で教材を選択し、ひとつずつ購入しなくてはなりません。

行政書士試験では、基礎知識4科目、法律科目5科目(憲法・基礎法学・民法・行政法・商法)の合計9科目が出題され、試験形式も5肢択一式、多肢選択式、記述式とバラエティに富んでいます。

通常は行政書士テキスト、過去問、問題集、六法を揃え、それぞれ自分に合ったものを選びましょう。

口コミだけを当てにするのではなく、実際に実物を手に取って本文を確認し、内容が充実しており、かつ自分と相性のよさそうなものを選ぶのがおすすめです。

次々に新しいテキストなどに手を出すのは逆効果なので、自分が決めた1~2冊のテキストをしっかりと使い込み、知識を完全に定着させるのがポイント。

なお、教材は最新の年度のものを使用しましょう。

インプット⇔アウトプットを繰り返す

行政書士試験の勉強は「ジグザグ方式」で進めるのが鉄則。

「ジグザグ方式」とは、一定範囲のインプット(講義視聴・テキスト読み)をしたら、その範囲のアウトプット(問題演習)を行うというやり方のことです。

間違っても、全範囲のインプットを終えてからアウトプットを始めるやり方はやめましょう。

行政書士試験合格に必要な勉強時間は長く、そのやり方だと最初にやった内容はアウトプットをする頃には忘れてしまっていることが多いからです。

「ジグザグ方式」というと、特殊な学習法のように感じるかもしれませんが、中学や高校の頃に皆さんがやっていた勉強法となんら変わりません。

たとえば、学校で江戸時代を学ぶとしましょう。

- 学校の先生に教わる(インプット)

- 自宅で宿題を解く(アウトプット)

- 明治時代に進む(繰り返し)

上記の流れが一般的ですが、仮に縄文時代から現代史までインプットした後、ワークブックで縄文時代を解こうとすると確実に忘れていますよね。

知識を深く定着させるためには、ジグザグ方式で学ぶことが不可欠です。

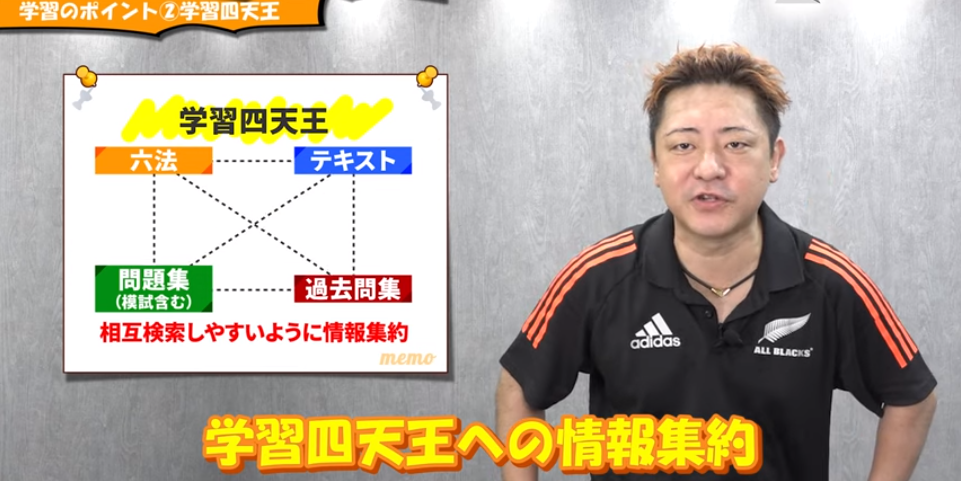

テキスト・過去問・問題集・六法の情報を集約する

ここでは下記を「学習四天王」と呼びます。

- テキスト

- 六法

- 過去問

- 問題集(模試含む)

これら相互を検索しやすいように情報集約をしておいてください。

たとえば問題集を解いていて、それがテキストに掲載されていない知識であれば、テキストの該当箇所に「問題集・問題34ー肢5」のようにメモを入れるイメージです。

あるいは、テキストには〇法の△条1項しか掲載されていないとしましょう。しかし、学習が進むうちに〇法△条2項3項も大事だと気づいたとします。

その場合は、テキストの該当箇所に「2項3項もチェック!」等とメモを入れてください。そうすることで、「学習四天王」相互間が密接に関連して情報集約が完成します。

間違っても、何か1冊に情報を集めることが情報集約ではありませんから気をつけてください。

この作業を「直前期」といわれる9月に入るまでに(8月31日までに)やっておきましょう。

最後まで使う「学習四天王」の相互検索性を高めることが肝要です。

テキストに加えて六法とも仲良くしよう!

インプットではテキスト学習に目が行きがちですが、六法も頻繁に引くようにしましょう。

行政書士試験の法令科目は「行政手続法の定める……」「民法の規定および判例に照らし……」「会社法の規定に照らし……」という問われ方が大半です。

判例はテキストで学習すればいいですが、〇〇法の規定という条文の学習も欠かせません

最初のうちは条文を引くのに時間がかかると思いますが、慣れてくればなんてことはありません。サクサクと条文を見つけられるようになっているはずです。六法と仲良くしましょう。

「過去問を繰り返しすぎて答えを覚えたからやる意味ない」は本当か?

学習が進んだ方の中からは、過去問を何度も繰り返して答えを覚えてしまったのでもう解く意味がないということを聞くことがあります。

これは実にもったいないです。過去問は、問われた問題の知識だけではなく、それに関連する条文・判例を確認するために使うべきものです。

たとえば2020年度の本試験の問題27肢4では、民法20条4項の知識を問うています。この問題を何度も解いたら、民法20条4項の知識は覚えてしまうでしょう。

しかし20条4項ということは、少なくとも同条1項2項3項もあります。また民法20条というのは、21条(詐術)と並んで、制限行為能力者と取引をした相手方保護の規定です。

あわせてチェックすることで、より試験で使える知識を深めることができるでしょう。

過去問は答えを覚えて意味がなくなるのではなく、知識を充実させるために味わい尽くすものです。

択一式が終わってから記述式の勉強をする

記述式は、択一式の学習範囲から出題されます。

したがって、記述式の学習は、択一式の学習を1周した後に着手するのがよいでしょう。具体的な学習開始時期は、5月~6月と考えておくのがおすすめです。

もちろん学習の開始時期は人によって異なるため、択一式が1周するのが3月の人もいれば、7月の人もいます。その場合は、記述式の学習スタート時期は多少前後しても問題ありません。

行政書士試験記述式の対策は、各スクールの記述式対策講座を受講するのがもっとも効率の良い方法ですが、市販の記述予想問題集を利用するのもひとつの手です。

記述式の具体的なトレーニング法

受験生の記述式の間違え方には、2パターンあります。

- まったく見当外れのことを書いてしまった/何を書いていいかわからずに白紙だった

- 書くべきことはわかったがキーワードを間違えた(例:「重過失」を「過失」と書いてしまった)

前者は問われていることの登場場面がわかっていないということなので、厳しいことをいえば学習不足・理解不足です。後者は、学習は十分であるものの、細かい知識の暗記不足といえます。

前者は、テキストや条文の学習をいま一度見直さなければなりません。具体的には、「J⇔T」を意識して日々の学習をすることが肝要です(J(事案)・T(テーマ)のこと)。

具体的な事案から抽象的なテーマを引っぱり出せるか?逆に、具体的な事案を見て何のテーマのことかがわかるか?をテキストや過去問でトレーニングしましょう。

たとえば、民法のテキストで「即時取得(民法192条)」という抽象的なテーマを見たときに、具体的にどのような事案で問題となるかパッと言えますか?まさか「不動産」なんて登場していないですよね。

1周目にやりましょうとは言いません。2周目以降はかなり意識するようにしましょう。

後者の暗記不足は、直前期に徹底して詰め込めばいいので特に心配ないです。

模試でトレーニングをする

続いて模試を受ける意味、模試を受け始めるタイミングについての解説です。

模試を受ける意味は2つ!

模試を受ける意味は大きく分けて2つあります。

1つめは、本番のシミュレーションです。

- 解く順番をどうするか?

- 記述式や文章理解をどの時間帯に組み込むか?

- 各科目にかける時間はどの程度にするか?

などをシミュレーションことが目的になります。

会場受験なら、持ち物チェックや試験当日の食事をどうするのか等のシミュレーションも可能。本番に備えて、模試では負荷をかけて2時間45分で解き切るトレーニングをするのもおすすめです。

2つめは、模試に向けて猛烈に学習を仕上げること。模試に向けてガチの追い込み学習ができます。

例えば2週間に1回模試を受けるのであれば、その2週間の間に「行政法を1周させよう」「民法総則と物権を一旦仕上げよう」というように目標設定をすることが可能です。

模試の都度、このような学習の追い込みをすることで、知識の精度を高めることができます。

模試を受け始める時期

模試は夏くらいから受講するのがおすすめです。

初学者の方は8月~9月から受け始めて、回数的には3回~5回を目安に。中~上級の学習経験者の方は、7月くらいから受け始めて、回数的には5回~8回を目安にしましょう。

上級の学習経験者の方は、5月くらいから書店で販売している市販模試あたりで腕試しをして、7月くらいから各スクールの模試を受けていくとよいでしょう。

回数的には中~上級の学習経験者の方と同じくらいか、もっと増やしても構いません。

行政書士試験に合格した人たちの体験記

行政書士試験に合格した先輩たちの合格体験談を聞くことはモチベーションアップにつながります。

実際の体験記をまとめたので、ぜひこれから勉強を進める参考にしてください。

試験日までのカリキュラム消化スケジュールを月・日単位で定め、ひたすら達成していくことに努めました。私の場合、正社員として働きながらの受験、かつ本格的に勉強を開始したのが3月半ばと遅かったため、計画的に効率良く勉強を進める必要がありました。

出典:合格者の声|勉強量を算出してペース配分を設定し、その通りの学習習慣を確立した 猪鼻 理紗さん

6月までに豊村講師による全科目の授業を受講し、各科目の各単元が終了したらそこまでの過去問をとりあえず解いてみました。7月から9月は過去問中心に回していき、1周目は1問終わるごとに林講師の解説を視聴しました。2周目以降は、わからないところや間違ったところを中心に再度解説を視聴しました。

9月の後半から、田島講師の逐条ローラーインプット講座を受講し理解を深めていきました。10月の中旬にアガルートから送られてきた模擬試験をやってみましたが、結果は惨憺たるもので自己採点では140点台でした。

出典:合格者の声|講師の言う通り、最後の1か月で力が飛躍的に伸びた 吉田 宏史さん

行政書士試験は行政法の配点が112点と最も多く行政法で9割得点することを目指しました。

商法、会社法は5問中2問は取れるように学習しました。商法、会社法はよく捨て問といわれますが対策をすれば十分に点数を取れると思います。

出典:合格者の声|アガルートは他の予備校と比べると堅苦しい感じがなく自分に合っていました 小辰 知己さん

一般知識は文章理解と個人情報保護法を重点的に学習しました。

行政書士の試験科目 初心者は何から勉強すべき?

行政書士試験の科目には、憲法・民法・行政法・商法・基礎法学・基礎知識があります。

おすすめの勉強の順番は、「民法→行政法→憲法・基礎法学→商法・会社法→基礎知識」です。

民法・行政法

民法と行政法から学ぶ理由は、配点が高く他の科目を学ぶ上で基礎となる科目だからです。

民法と行政法の合計点は188点で、試験全体の合計点の6割を超えます。この2科目をマスターできるかが合否を決めると言っても過言ではなく、もっとも学習に力を注ぐべきです。

行政法は暗記科目でもあり、勉強すればするほど得点につながりやすい科目でもあるため、しっかりとマスターすれば得点源にできます。

行政法は過去問学習が重要。基本テキストなどで内容を理解したら、すぐに過去問で演習しましょう。

憲法・基礎法学

憲法・基礎法学については、基礎レベルの問題をしっかり正解できるレベルを目指してください。

憲法は条文数も少なく、比較的対策が立てやすい科目です。人権の分野については判例の内容を理解することや、統治の分野については条文の内容を覚えることに注力しましょう。

基礎法学は、法律全般の用語などが問われます。範囲が広い一方で、例年2問しか出題されません。テキストをひと通り読み、過去問や模試、予想問題集を使いながら、繰り返し論点を学習してください。

ただしこの科目は、深入り禁物です。手を広げて多大な時間を割くことは得策とは言えません。

商法・会社法

商法・会社法は、苦手意識を持つ受験生が多い科目で、過度に力を注ぐ必要はありません。ただし、一定のレベルになるように勉強はすべきで、最初から「捨て科目」にすべきではありません。

学習にあてられる時間を考えながら、頻出テーマに絞ってコンパクトに、メリハリのある学習をすることがおすすめです。

基礎知識

基礎知識科目はそれほど重要科目ではありませんが、足切り点である24点(6問)以上は安定して取れるようにしなければなりません。

苦手な人と得意な人が分かれる傾向があり、特に政治・経済・社会については、日頃から社会情勢に敏感な人とそうでない人で難易度は変わるでしょう。

苦手意識の強い人は、「足切り」を避けるために早めに学習を始めるのもおすすめです。

基礎知識の中でもっとも重要度が高いのは「文章理解」です。また対策として、「個人情報保護」「諸法令」は確実に取れるようにしましょう。

スキマ時間の勉強はスマホアプリがおすすめ!

最短ルートで行政書士試験に合格するには、スキマ時間を有効活用することが重要です。

特にスマホアプリは、スマホ1台あれば好きなタイミングで学習可能。通退勤の電車でテキストを読んだり、家事をしながら講義動画を見たりと、机に向かえない時でも勉強を進められます。

中でもおすすめの学習アプリは「AGAROOT Learning」です。

本来、アガルートアカデミーの受講生向けに制作されたアプリですが、今なら無料の資料請求をすることで講義動画やテキストの一部を体験可能。行政書士試験の勉強に役立てられます。

講義動画とテキストの閲覧方法は以下のとおりです。

ぜひアガルートのアプリを活かして、スキマ時間の学習を進めてみてください。

行政書士の鉄板学習法【動画解説】

まとめ

今回は、行政書士試験の勉強法について解説しました。

- 行政書士試験の勉強は「ジグザグ方式」で進める。

- 記述式の勉強は択一式のあと。その後、模試でトレーニングをする。

- 民法→行政法→憲法・基礎法学→商法・会社法→基礎知識の順番で進める。

余裕を持って始めれば、行政書士試験を独学で合格することは不可能ではありません。しかし難易度は高いため、不安のある方は通信講座の受講も選択肢にしましょう。

アガルートの講座では、本記事でも紹介した豊村慶太講師が必要な知識をわかりやすく解説しています。今なら無料体験もできるため、興味のある方はぜひチェックしてみてください。

行政書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 行政書士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの行政書士試験講座を

無料体験してみませんか?

15時間45分の民法総則&個人情報保護の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!行政書士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る

豊富な合格実績!令和6年度のアガルート受講生の合格率46.82%!全国平均の3.63倍!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

全額返金など合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

3月1日までの申込で10%OFF!

▶行政書士試験講座を見る※2026年合格目標 行政書士試験/入門カリキュラム/総合講座

この記事の監修者 豊村 慶太 講師

行政書士試験受験指導のカリスマ。早稲田大学3年次にわずか2か月の学習期間で行政書士試験に合格。

大手資格予備校LECで12年以上にわたり、看板講師として行政書士試験の受験指導を行い、基幹講座・単科講座・全国向け収録講座のみならず、大学学内講座(成城大学・学習院大学)も担当。

行政書士試験の講師歴は20年を越える。LEC時代・アガルート移籍後を通じて、のべ1万人以上の受験生を指導(2023年4月時点)。高い合格率に定評がある。

初学者向けの入門カリキュラムでは、豊富な具体例を使い「圧倒的わかりやすさ・面白さ」で一気に合格ラインへと引き上げる。

中上級者・上級者向けの講座では、行政書士試験の過去問に加えて、行政書士試験以外の「他資格過去問」を利用した深みと厚みのある講義でリベンジを全力で後押しする。

常に「過去問」「問題演習」を意識しながら、受講生と一緒に手を動かして、自然に理解しやすく記憶が定着しやすい講義は、歴代の数多くの「豊村クラス」出身合格者の非常に高い支持を得ている。

グルメを中心としたブログも人気。趣味は、サーフィン・スキューバダイビング・ゴルフ・トランペット・神社仏閣めぐり。

豊村講師の紹介はこちら