宅建の勉強スケジュールを解説!独学でいつから勉強する?

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

宅建試験は、学生さんやビジネスパーソン、仕事を定年退職された方、主婦・主夫の方等々実に様々な方が受験されます。

そのため、受験生の皆さんによって勉強を開始する時期が異なります。

例えば、学生さんの場合、翌年の就職活動に備えて宅建を取得したいとして、受験する年の前年から勉強を始める方がいらっしゃれば、就職先が決定し、宅建の取得を求められたので7月頃から急遽勉強を始める方もいらっしゃいます。

また、ビジネスパーソンの場合、年度変わりの4月頃から勉強を始める方がいらっしゃれば、転職活動に役立てたいとして、前年から勉強を始める方もいらっしゃいます。

このように、宅建試験の場合、勉強スケジュールがバラバラです。

そこで、今回の記事では、勉強を開始する時期ごとのスケジュールをご紹介したいと思います。

宅建試験の合格を目指すのに理想的な準備ができるモデルを挙げさせていただきましたので、これから勉強を始められる方はぜひ参考になさってください!

宅建試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 宅建試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの宅建試験講座を

無料体験してみませんか?

約8.5時間分の権利関係の講義が20日間見放題!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

実際に勉強できる!宅建試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

宅建試験に合格するためのテクニック動画!

直近の試験の解説動画+全問解説テキスト!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る目次

宅建試験の独学合格に必要な時間と期間

まず宅建試験の合格に必要となる以下の要素の確認をしておきましょう。

・勉強時間は?→だいたい300~400時間くらいです

・勉強する期間は?→5~6か月程度が標準的な勉強期間です

・1日どのくらい勉強すればいいの?→1日最大2時間くらいが標準的ですが、初めは30分くらいからスタートさせましょう

上記の要素をまとめると、宅建試験の独学合格に必要な期間等はこういった具合になりますね。

つまり……

勉強期間は「4月中旬くらいから10月第三日曜日まで」(約6か月間)で、

その間「1日最大2時間くらいを目安に勉強していく」ことになり、

合計300~400時間くらいの勉強時間になります。

このくらい具体化すると、これから勉強をスタートさせようという方にも、宅建試験の勉強がどういったものになるかがイメージしやすくなるかと思います。

独学で勉強のスケジュールを立てる際のポイント

「勉強期間・勉強時間・総勉強時間がわかったぞ!よ~し!!」というわけで早速スケジュールを立てようと思った方、ちょっと待って!

実は、宅建試験に独学で合格するための勉強のスケジュールを立てるうえで必要なことは他にもあります。

スケジュールを立てるうえで、以下のこともセットで考慮していただきたいのです。

①最初の1か月間は「ウォーミングアップの期間」です

宅建試験の合格を目指す方には、少し前まで大学入試に向けて勉強していたという方もいらっしゃれば、「勉強する」ことがずいぶんと久しぶりという方もいらっしゃいます。

①は、どちらかと言えば後者(久しぶりという方)を想定した話になります。

久しぶりに勉強するぞという方は、これまでの生活スタイルの中に、「Youtube」という時間はあっても「勉強」という時間はなかったはずです。

そこで、まずは生活スタイルの中に「勉強」を取り入れる必要があります。

例えば、「Youtube」の時間を少し減らし、そこに「勉強」の時間を入れるといった具合です。

生活スタイルのなかに「勉強」を取り入れ、宅建試験の合格に向けて勉強することを、ある種“当たり前””の状態にしていただきたいんですね。

勉強を開始して最初の1か月程度を、私は「ウォーミングアップの期間」だと考えています。

昨日まで習慣でなかったことを、いちにぃ~の~さん!で、今この瞬間から生活スタイルの一部にするなんて、なかなかできることではありません。

初めのうちは、きっと……少し勉強したら、ついYoutube見始めてしまうとか。

もう少ししたら、友だちとLINEでメッセージのやり取りを始めてしまうとか。

そんなもんだと思います。

なので、初めのうちは5分とか10分とかで構いませんから、まずは「勉強」を生活スタイルのなかに取り入れるところから始めてください。

毎日5分とか10分とかできるようになったら、そこから少しずつ勉強時間を20分とか30分、1時間とかいうように、徐々に伸ばしていきましょう。

そういったことを、最初の1か月間じっくりと取り組んでみて、ご自身に勉強する“習慣”を定着させていきましょう。

②勉強するときは、2種類の教材を操るのが基本スタイルになります

以前、別のコラム記事で、宅建試験の過去問だけで合格することが可能か?という話題を取り上げたことがあります。

ここでも少し触れましたが、宅建試験の勉強をする場合、「テキスト(教科書)」と「過去問集」を1セットにして利用することとなります。

「テキスト(教科書)」で学んだことを問題にチャレンジすることによって、その定着度を確認するべく「過去問集」を利用する。

「過去問集」を解いてみたものの、よく分からないところがあれば、それを調べる・確認するために「テキスト(教科書)」を利用する。

このような関係です。

このように、宅建試験の勉強は、基本的に「テキスト(教科書)」「過去問集」という2種類の教材を利用するのが基本スタイルになります。

勉強する際は、原則として、2種類の教材を準備して行うようにしましょう。

ただし、例えば通勤・通学の電車の中など勉強するための空間が狭いという場合や、外出先で勉強するため持ち歩く教材が限られてしまうという場合には、どちらか片方の教材に絞ってしまっても構いません。

もっともそのような場合であっても、例えば昼間はテキストを用いて勉強したのなら、同じ日の夜には過去問集を使って昼間勉強した範囲の問題にチャレンジしてみる等のように、同じ日のなかで「『テキスト』に触れる時間」と「『問題集』に触れる時間」を設けるようにしましょう。

③細切れ時間は、教材があって初めて活用できます

「資格試験の合格は、『細切れ時間の活用』がカギだ!」みたいな話を、よく目にします。

確かにそれはおっしゃる通りなのですが、このセリフには肝心なことが1つ抜けています。

抜けていることを入れると、「資格試験の合格は、『細切れ時間の活用』がカギだ(から、勉強道具は常に持ち歩け)!」となります。

そうです、細切れ時間を活用するには、勉強道具を常に持ち歩く・用意しておく必要があるのです。

細切れ時間には、2種類あります。

「あらかじめ予定されているもの」と「突発的に発生するもの」の2種類です。

「あらかじめ予定されているもの」とは、例えば「電車の待ち時間」が代表例です。

つまり、発生することをあらかじめ予測できる細切れ時間のことです。

これに対して、「突発的に発生するもの」とは、例えば「信号機故障などが原因で、乗るはずだった電車が駅のホームにやってこない時間」が代表例です。

つまり、発生することが予測できない細切れ時間のことです。

発生することをあらかじめ予測できるのであれば、事前に教材を用意しておき備えておくことができますね。

でも、予測できないものに関しては、予測してないので教材を用意して備えておかない限り、もったいない過ごし方をすることでしょう。

こういったことから、教材は常に用意して備えておくことが肝心です。

テキスト等を持っていけないときには、代わりにスマートフォン(スマホ)のなかにデータを入れておく等しておくといいでしょう。

データを入れておくことができないにしても、例えばオンライン講義を視聴できるようにブックマークを登録する等しておけば、突発的に細切れ時間が発生したとしても、すぐに利用できますよ。

宅建に独学で合格するためのおすすめのスケジュール

では、早速宅建試験に合格するための勉強スケジュールを見ていきましょう。

ここからは、勉強開始時期に応じたスケジュールを示していくこととします。

具体的には、「1年で合格を目指すパターン」「6か月(半年間)で合格を目指すパターン」「3か月で合格を目指すパターン」の3つです。

なお、勉強する際に必要となる教科書(テキスト)については、以下の記事で紹介しております。

こちらの記事も併せて参考になさってください。

⑴ 1年で合格を目指す勉強スケジュール(勉強開始時期「前年の11月~3月」の場合)

比較的ゆとりある勉強スケジュールを立てることができる勉強期間です。

合格に向けて様々な準備を多角的に行い、確実な合格を目指すことが可能なスケジュールと言えるでしょう。

具体的なスケジュールは、以下の通りです。

①前年の11~12月:ウォーミングアップの期間

テーマ:これから勉強する内容のイメージ作り

- イラストを豊富に用いた教科書(テキスト)やマンガを用いて、宅建試験の勉強内容のイメージ作りを行いましょう。

- 1日5~30分ほど勉強し、まずは「勉強する習慣」を養います。

ただし、1週間のうち1日は「遅れを取り戻す日」とし、その週のノルマを無事達成できたら、その日は「休みの日」としましょう(気分転換の日にします)。

②1~2月:スタートダッシュの期間

テーマ:いよいよ宅建試験の勉強開始です

- 最新版のテキストと問題集を用意しましょう

- 「テキストを読み進めること」と「問題集を解き進めること」という勉強の型を習慣化しましょう。テキストと問題集を、それぞれ1周します。

- 1日30分~1時間ほど勉強することを心がけてください。

習慣化した勉強の負荷を少しずつ大きくしていきます。

ただし、1週間のうち1日は「遅れを取り戻す日」とし、その週のノルマを無事達成できたら、その日は「休みの日」としましょう。

③3~4月:ペースアップの期間

テーマ:少しずつ習得していこう

- テキストと問題集の2周目に突入します。

2周目の合言葉は「1周目で勉強したことを振り返る(思い出す)」です。

振り返りながら・思い出しながら、2周目の勉強を進めていきます。 - 2周目も「分からない」「解けない」ものには印をつけたり付せんを貼る等して“目印”を付けておきましょう。

- 2周目の段階になっても「できないこと・分からないこと」のほうが多いです。焦らないこと。

- 1日1~2時間勉強することを心がけてください。なお、引き続き「遅れを取り戻す日」を1日設けること。

- ここまでスケジュール通り勉強を進めてきた方は、1週間くらい勉強から離れる時期があって構いません。後半の期間に備え、身体的・精神的なメンテナンスを行っておきましょう。

④5~7月:全科目の復習の期間

テーマ:模擬試験にチャレンジしましょう

- テキストと問題集の3周目に突入します。

3周目の合言葉は「弱点のあぶり出し」です。「分からない」「解けない」「できない」ものを明らかにし、8月以降の直前対策期で一気に克服するのに備えます。 - 書店等で「予想模試」というタイトルの問題集を購入し、時間を計って解いてみましょう。

その目的は、「良い点数を取ること」ではなく「弱点のあぶり出し」です。そのため、全然できなくてもOK。 - 1日2~3時間勉強することを心がけてください。なお、引き続き「遅れを取り戻す日」を1日設けること。

- 受験申込みをお忘れなく。

⑤8~10月:仕上げの期間

テーマ:苦手科目・よく間違える論点をクリアしていきましょう

- テキストと問題集の4周目に突入します。

ただし、4周すればよいわけではなく、5周・6周・7周、といった具合に、あぶり出された弱点を克服すべく、何度も何度もチャレンジしましょう。 - 模擬試験を受験しましょう。

なるべく本番に近い環境のもの(例えば、会場で行われるもの)を選んでください。 - 1日2~3時間勉強することを基本とします。

ただし、この時期は「時間があれば、あるだけ勉強する」が受験生のあるべき姿。勉強時間にこだわらず、時間があればあるだけ勉強しましょう。あと少し!

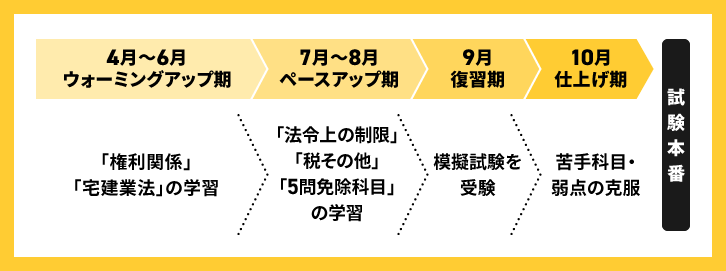

⑵ 半年(6ヶ月)で合格を目指す勉強スケジュール(勉強開始時期「4~6月」の場合)

標準的な勉強期間であり、多くの方がこの時期に宅建試験の勉強を開始され、合格していきます。

約半年間の勉強を行うにあたってのスケジュールは、以下のとおりです。

①4~6月:ウォーミングアップの期間

テーマ:「勉強の習慣化」を目指します

- 最新版のテキストと問題集を用意しましょう

- 「テキストを読み進めること」と「問題集を解き進めること」という勉強の型を習慣化しましょう。テキストと問題集を、それぞれ2周します。

- 1日1~2時間勉強することを心がけてください。ただし、1週間のうち1日は「遅れを取り戻す日」とし、その週のノルマを無事達成できたら、その日は「休みの日」としましょう。

②7~8月:ペースアップの期間

テーマ:気持ちを新たに、勉強の本格化を

- まずは「受験申込み」を済ませる。

受験申込みの手続きは、「受験生」という立場を強く自覚させ、私たちの気持ちを高ぶらせてくれます。

また、ビジネスパーソンの方は、試験の日に確実に休めるよう事前に手配する等しておくとよいです。 - テキストと問題集の3周目に突入します。

3周目の合言葉は「弱点のあぶり出し」です。「分からない」「解けない」「できない」ものを明らかにし、8月以降の直前対策期で一気に克服するのに備えます。 - ここまで順調に勉強を進めることができた方は、弱点のあぶり出しのために「予想模試」に挑戦してみましょう。

- スケジュール通り勉強が進められなかった方は、この時期に遅れを取り戻すべく頑張ろう。

- 1日2~3時間勉強することを心がけてください。

ただし、1週間のうち1日は「遅れを取り戻す日」とし、その週のノルマを無事達成できたら、その日は「休みの日」としましょう。 - この時期の過ごし方は合否に大きな影響を与えるため、本当に重要です。何度もくじけそう・諦めそうになるけど、踏ん張っていこう!

③9~10月:仕上げの期間

テーマ:模擬試験にチャレンジしよう。苦手科目・よく間違える論点をクリアしていこう

- テキストと問題集の4周目に突入します。

ただし、あぶり出された弱点を克服すべく、何度も何度もチャレンジする。 - 模擬試験を受験しましょう。なるべく本番に近い環境のもの(例えば、会場で行われるもの)を選んでください。

- この時期は「時間があれば、あるだけ勉強する」こと。勉強時間にこだわらず、時間があればあるだけ勉強しましょう。

- まだまだ「分からない」「解けない」「できない」ものが数多く存在し、嫌な気持ちでいっぱいになる時期です。精神的なタフさが求められる時期で、これを乗り越えることで合格が見えてくる。頑張ろう!

⑶ 3ヶ月で合格を目指す勉強スケジュール(勉強開始時期「7~9月」の場合)

宅建試験においては、短期間での合格を目指すことになります。

時間が限られていることもあり、「1年間」や「半年(6ヶ月間)」の勉強期間がある方とは異なる方針に沿って勉強することが求められます。

合言葉は「割り切り」「大胆なメリハリ」「取捨選択」。

3ヶ月の勉強を行うにあたってのスケジュールは、以下のとおりです。

①7~8月:ハイペースの時期

テーマ:割り切りが重要。大胆なメリハリを合言葉に取捨選択を行っていく

- 受験申込みを済ませましょう。

申込み手続きを行って「覚悟を決める」こととします。 - 1日2~3時間は勉強することとしましょう。

- テキストと問題集を使って勉強していきますが、割り切りが重要です。

「Cランク」「重要度:低」のように、今年の宅建試験での出題可能性が低いとされている項目・テーマは、勉強対象から思い切って外す。

②9~10月:実力養成の時期

テーマ:一気に合格レベルに引き上げる。周りは気にするな

- テキストと問題集を使った勉強をひたすら続けていく。

周りは気にせず、とにかく自分がすべきことに徹底的に集中すること。 - 細かいことは気にしない。「勉強してないところが出たらどうしよう」とか考えても仕方ない、覚悟を決める。

- 1日最低3時間は勉強しよう。もっと時間があれば、あるだけ勉強に捧げる。

- 「模擬試験」は1回だけ受験してみる。模擬試験を受験している時間があったら、テキストと問題集をやり抜くほうが合格可能性は高まる。

- 大変な時期になるけど、ここで踏ん張らないと合格が見えてこない。何とか踏ん張ってほしい。

※以下、現在掲載中の「オンライン講座の活用もおすすめ」に続く…

オンライン講座の活用もおすすめ

以上が、宅建に独学で合格するためのスケジュール・期間に関する解説です。

要点をまとめると以下の通り。

- 合格に必要な勉強時間は一般に300~400時間程度

- 勉強期間は5~6ヶ月程度

- 1日の勉強時間は2時間程度

- スケジュールを立てるには3つのポイントが

スケジュールと、それぞれの期間内でやるべきこと・やっていただきたいことを、できる限り具体的に書かせていただきました。

何を、いつまでに、どのようなことを意識しつつ、進めていくのか等についても書かせていただいたので、様々な方の参考にしていただけるのではないかと思います。

ただ、その内容をご覧いただいた方のなかには、「細切れ時間をうまく使っていかないと、10月の試験には間に合わないかも……」なんていう風にお感じになった方もいらっしゃるかもしれませんね。

そういった方は、アガルートアカデミー等のオンラインの受験指導校を思い切って利用することも検討してみてください。

オンラインの受験指導校の提供する宅建試験の通信講座であれば、細切れ時間に勉強を進めることを前提とした設計(例:チャプターごとの講義時間が短く区切られている)になっているかと思います。

細切れ時間の活用との相性は、かなり良いと思いますので、うまく活用していただくことにより、今年の試験の合格をより確実にすることが期待できます。

今回のコラム記事を参考に、10月の本番に向けた、あなたなりの最強の合格プランを立ててみてください。

そして、今年の試験に、絶対に合格してくださいね!

宅建試験の合格を

目指している方へ

- 宅建試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの宅建試験講座を

無料体験してみませんか?

約8.5時間分の権利関係の講義が20日間見放題!

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

実際に勉強できる!宅建試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記!

宅建試験に合格するためのテクニック動画!

直近の試験の解説動画+全問解説テキスト!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

豊富な合格実績!

令和6年度のアガルート受講生の合格率66.26%!全国平均の3.56倍!

追加購入不要!これだけで合格できる

カリキュラム

充実のサポート体制だから安心

合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

この記事の著者 林 裕太講師

2007年 行政書士試験に合格

2007年~2015年 大手資格予備校で行政書士試験の受験指導を行う

2015年 宅地建物取引士試験に合格

2015年 11月株式会社アガルート入社

2007年に行政書士試験に合格し,大手資格予備校で長年行政書士試験の受験指導を行う。 初学者向けの入門講座から,受験経験者を対象とした上級講座まで幅広く講座を担当。

本試験の出題傾向を緻密に分析した上で,初学者・受験経験者問わず,少しでもわかりやすく,点をとりやすくなるような講義とテキスト作りに心血を注ぐ。

また,様々な資格試験に精通する「資格マニア」でもある。 アガルートアカデミーでは,行政書士試験だけでなく,公務員試験(法律系科目,社会科学等),宅地建物取引士試験,司法試験(一般教養科目対策),ビジネス実務法務検定®試験の指導も行う。 政治経済・社会問題に広くアンテナを張りながら,日々 アガルート林裕太 ヤッシーのぽえぽえ日記 やX (@yuuta0120) を通じ,受験生の役に立つような情報発信をしている。

林 裕太講師の紹介はこちら