社労士試験合格に必要な勉強時間は?最短・短期合格する2つのポイント

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

これから 社労士試験の勉強を始めるにあたって、受験生の皆さんが最も気になることが「結局、どのくらい勉強すれば合格できるのか?」という勉強時間に関することでしょう。

合格に必要となる勉強時間のおおよその目安がわからなければ、勉強の計画を立てることが難しくなります。

特に社会人受験生の方の場合、毎日・毎週の勉強時間を確保することから始めなければなりませんから、勉強時間のおおよその目安を知ることはとても重要なことです。

また、勉強の計画がきちんと立てられなければ、社労士試験で出題される10科目の勉強をバランスよく進めることもできなくなります。

社労士試験は全科目でバランスよく点数を取れるようにする必要がありますから、行き当たりばったりの勉強は避けたいところです。

そこで、社労士試験の勉強を始めるにあたり、社労士試験の合格に必要となる勉強時間について解説していきます。

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 社会保険労務士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約6.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る目次

社会保険労務士試験合格に必要な実際の勉強時間は?

社会保険労務士試験合格に必要な勉強時間の目安は、約800時間~1,000時間です。

試験の10ヶ月~12ヶ月前から学習を始める場合、1日3時間、または平日1日2時間、休日5時間ほどの勉強時間が必要になります。

社労士試験の合格者に「勉強時間はどのくらい設けましたか?」とお話を伺ってみると、「800時間程度」という答えが多いです。

すなわち、社労士試験の合格者の方たちは、「試験実施年の前年8月から10月頃」から勉強を始め、8月の本試験までの間、合計「800時間」程度の勉強時間を設け、その年の試験に合格したということです。

ただし、800時間程度で必ず合格できるというわけではありません。

人によっては1000時間~1300時間、数年単位で勉強をして合格した人もいます。

1ヶ月・1日あたりに必要な勉強時間とは

合格に必要な「800時間」を、一般的な合格者の勉強期間である「10~12か月」で割ってみると、1か月あたり「67~80時間」という数値が出てきます。

次に1か月4週だとして1週間ごとの勉強時間を算出してみると、1週間あたり「16.8~20時間」という数値が出てきます。

最後に1日ごとの勉強時間を検討してみましょう。

フルタイムの仕事をしている方が社労士試験を受験するとして、仕事のある平日は1日2時間だとすれば、平日5日合計10時間で、土日でそれぞれ5時間ずつ勉強するということになります。

なお、以上の勉強時間の数値は、実は一般的な合格者の「1日ごと」「1週間ごと」の勉強時間の平均とほぼ一致します。

ここでお示しした1日ごと・1週間ごと・1か月ごとの勉強時間に沿って、日々の勉強時間を管理していただければ幸いです。

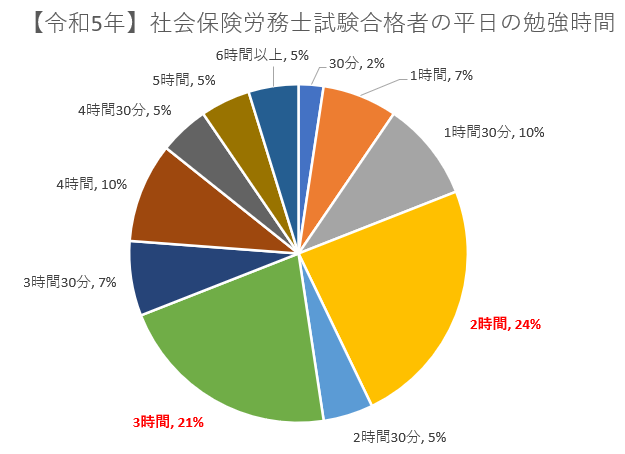

【平日】社会保険労務士試験合格者の平均勉強時間

第55回(令和5年度)社会保険労務士試験をアガルートの講座を使って合格者した人の平日1日あたりの平均勉強時間を紹介します。

社会保険労務士試験に合格した人の平日の平均勉強時間は「2時間」が最も多く、次点が「3時間」という結果でした。

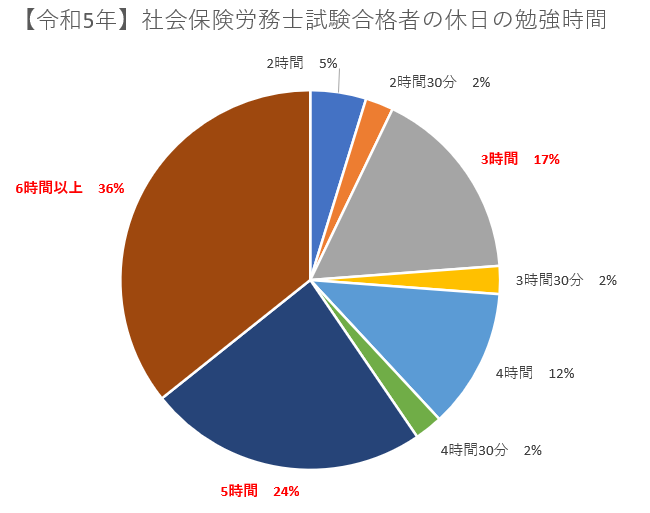

【休日】社会保険労務士試験合格者の平均勉強時間

第55回(令和5年度)社会保険労務士試験をアガルートの講座を使って合格者した人の休日1日あたりの平均勉強時間を紹介します。

社会保険労務士試験に合格した人の合格者の休日の平均勉強時間は「6時間以上」が最も多く、次点が「5時間」となっています。

以上のことから、社会保険労務士試験に合格した人の勉強時間は、平日3時間、休日6時間以上という結果になりました。

※令和5年度社会保険労務士試験合格者向けアンケート結果の社会保険労務士試験合格者の平均勉強時間から引用

※第55回(令和5年度)社会保険労務士試験結果になります

社労士試験の合格に必要な勉強期間は?いつから始める?

アガルートアカデミー社労士試験講座の池田光兵講師が、社労士試験の合格に必要な勉強時間と短期合格者の共通点について動画でも解説しています!

まず、社労士試験の勉強時間を知るにあたり、一般的な合格者の勉強期間を知ることから始めましょう。

社労士試験合格するための学習の開始時期は、一般的に、「試験実施年の前年8月から10月頃」とされています。

例えば、2024年の社労士試験に合格することを目標に勉強を始めるのであれば、その前の年にあたる2023年の8月から10月までの間に始めるのが一般的ということです。

そして、社労士試験の合格者が勉強を開始した時期を確認してみると、多くの方が「試験実施年の前年8月から10月頃」とお答えになります。

「試験実施年の前年8月から10月頃」から勉強を始めると、試験までの期間が「10~12か月」となります。

ただし、社労士試験では、複数回受験している方も多くいます。

そのため、上記の勉強期間はあくまで目安としてお考え下さい。

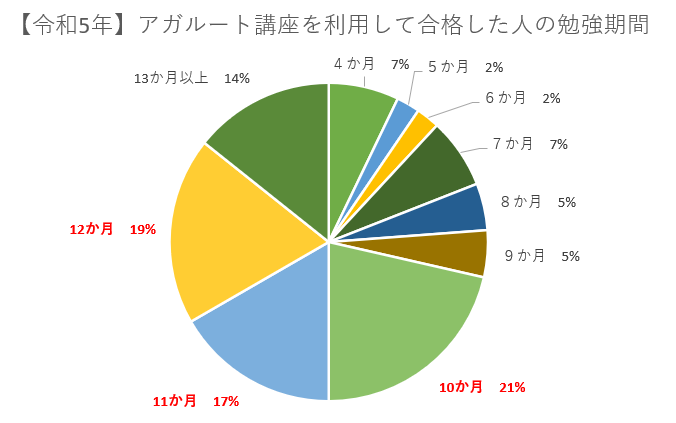

【令和5年度】社労士試験合格者の学習期間

第55回(令和5年度)社会保険労務士試験に実際に合格した人の特徴を、アガルートの講座受講者アンケート結果を使って解説します。

アガルートカリキュラム・講座を利用して合格した人の学習期間

第55回(令和5年度)社会保険労務士試験にアガルートの講座を使って合格者した人の学習期間は、10カ月が最も多い結果でした。次に多い学習期間は、「12カ月」「11カ月」と約1年かけて勉強をして合格していることがわかります。

社会保険労務士試験勉強を始めるなら試験日から10カ月前~12カ月前に始めることを推奨します。

2024年に社会保険労務士試験合格を目指す場合は、2023年10月~12月から勉強を始める、2025年に合格を目指す場合は、2024年10月~12月から勉強を始めましょう。

※関連コラム:社労士試験の一発合格におすすめな勉強の順番とスケジュール

※令和5年度社会保険労務士試験合格者向けアンケート結果の社会保険労務士試験合格者の学習期間から引用

※第55回(令和5年度)社会保険労務士試験結果になります

社労士試験に短期間・最短で合格する2つのポイント

以上は、「試験実施年の前年8月から10月頃」を始めた一般的な合格者の方をモデルとした社労士試験の勉強時間の話です。

もっとも、社労士試験の合格者の方のなかには、もっと短い期間の勉強期間で合格したという方もおり、最短で半年程度の勉強期間で合格したという方もいらっしゃいます。

比較的短期間(最短)で合格したという方にお話を伺ってみると、その勉強の仕方は、おおよそ次の2点に集約されます。

1.1日あたり・1週間あたりの勉強時間を多く設ける

1つが「1日あたり・1週間あたりの勉強時間を多く設けていた」です。

「勉強時間はどのくらい設けましたか?」とお話を伺ってみると、「800時間程度」と答える方がいらっしゃいます。

勉強の期間が短く、費やした勉強の時間が一般的な合格者の方と同じということは、「1日あたり・1週間あたりの勉強時間」が多いということです。

実際にお話を詳しく伺ってみると、1日の勉強時間が4~5時間とか、休日は10時間以上とかいうように、一般的な合格者の方よりも多く勉強時間を確保していらっしゃいます。

社労士試験は社会人受験生の多い試験ですから、「1日あたり・1週間あたりの勉強時間」を増やして取り組むというのは、なかなか難しいことです。

2.勉強する項目を絞る

もう1つが「勉強する項目を極力絞る」です。

「勉強時間はどのくらい設けましたか?」とお話を伺ってみると、「500時間程度」と答える方もいらっしゃいます。

一般的な合格者の方のものと比べると、ずいぶん少ない勉強時間です。そこで詳しくお話を伺ってみると、勉強する項目を初めから絞っている方が多いです。

例えば、テキスト(基本書)に掲載されている項目のうち、試験に頻出の項目に絞って勉強を進めるやり方がありました。

他にも、テキストの項目は絞らず、問題演習・過去問の検討は極力やらないというやり方がありました。

つまり、勉強時間が一般的な合格者の方よりも少ない方の場合、勉強時間を減らす代わりに、勉強する項目・内容を最初から捨ててしまっているのです。

しかし、社労士試験の場合、全10科目及び択一式・選択式すべてに合格基準が設定されているため、どれも外すわけにはいかないシビアな試験です。

何らかの項目を勉強しない(=何らかの項目を捨てる)やり方は、その年の試験の出題傾向に合致すればよいですが、合致しなければ合格可能性が一気に下がることになります。

つまり、何らかの項目を勉強しないやり方は、極めてギャンブル性の高いやり方なのです。

そのため、何らかの項目を勉強しないやり方というのは、一般的には推奨されていません。

【動画解説】社労士試験合格者は最低でも○時間勉強している!

【令和5年】社労士試験に合格した人のアンケート調査概要

| アンケート概要 | 社会保険労務士試験合格者のアンケート |

|---|---|

| 調査方法 | アガルートアカデミー内でのアンケート調査 |

| 調査対象 | アガルートの講座を利用して令和5年度社会保険労務士試験に合格したユーザー |

| 調査対象地域 | 日本国内 |

アンケート回答者の属性

| 年代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 割合 | 24% | 31% | 24% | 17% | 5% |

社会保険労務士試験合格者の学習期間

| 学習期間 | 割合 |

|---|---|

| 4か月 | 7% |

| 5か月 | 2% |

| 6か月 | 2% |

| 7か月 | 7% |

| 8か月 | 5% |

| 9か月 | 5% |

| 10か月 | 21% |

| 11か月 | 17% |

| 12か月 | 19% |

| 13か月以上 | 14% |

社会保険労務士試験合格者の平均勉強時間

| 勉強時間 | 平日 | 休日 |

|---|---|---|

| 30分 | 2% | 0% |

| 1時間 | 7% | 0% |

| 1時間30分 | 10% | 0% |

| 2時間 | 24% | 5% |

| 2時間30分 | 5% | 2% |

| 3時間 | 21% | 17% |

| 3時間30分 | 7% | 2% |

| 4時間 | 10% | 12% |

| 4時間30分 | 5% | 2% |

| 5時間 | 5% | 24% |

| 6時間以上 | 5% | 36% |

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 社会保険労務士試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

令和5年度のアガルート受講生の合格率28.57%!全国平均の4.46倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

約6.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士のフルカラーテキスト

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る

この記事の監修者 池田 光兵講師

広告代理店で、自らデザインやコピーも考えるマルチな営業を経験後、大手人材紹介会社で長年キャリアアドバイザーを経験、転職サポートを行う。

面接対策のノウハウや数々の自作資料は現在でも使用されている。

その後、研修講師や社外セミナーの講師などを数多く経験。

相手が何に困って何を聞きたがっているのかをすばやく察知し、ユニークに分かりやすく講義をすることが得意。

社会保険労務士試験は、ほぼ独学で就業しながらも毎日コツコツと勉強し、三度目の挑戦で合格した苦労談も面白く、また、三度やったからこそ教えられる「やっていいことと駄目なこと」も熟知している。

合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため,株式会社アガルートへ入社。

自らの受験経験で培った合格のノウハウを余すところなく提供する。

池田講師の紹介はこちら