司法書士と社労士の難易度を比較!どっちが難しい?

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

司法書士と社労士は、どちらの試験の方が難易度が高いのでしょうか。

両者とも国家資格である点では同じです。

しかし試験範囲や内容は大きく異なります。

今回は、それぞれの試験内容、合格率、勉強時間などを比較しながら司法書士と社労士の難易度の違いを見ていきましょう。

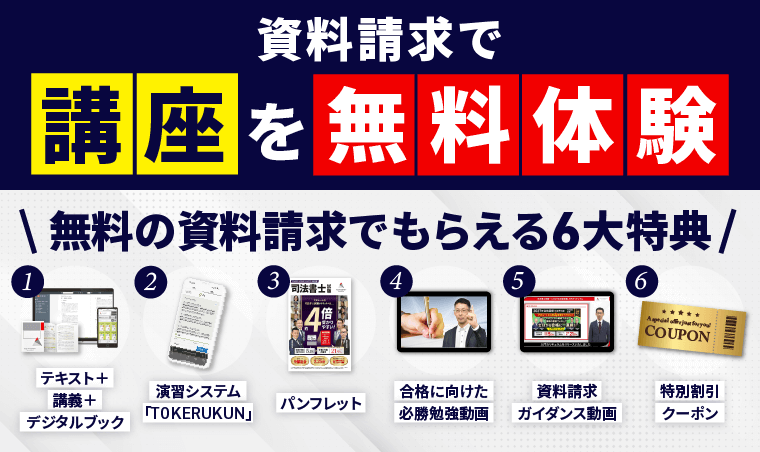

司法書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 司法書士試験の情報収集が大変

アガルートの司法書士試験講座を

無料体験してみませんか?

民法総則を含む約34時間分の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法書士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る目次

司法書士と社労士はどっちが難しい?

結論から述べますと、司法書士試験の方が社労士試験よりも難易度が高いです。

その理由として、以下3点が挙げられます。

- 出題範囲が広く、勉強する範囲が膨大

- 合格率も司法書士試験の方が低い

- 合格のために必要とされる勉強時間も司法書士の方が長い

司法書士と社労士の難易度について、それぞれの試験の合格率や勉強時間について詳しくみていきましょう。

司法書士試験の難易度

司法書士は登記に関する手続を、依頼者に代わって行う職業です。

司法書士が登記手続を行うことで、依頼人の財産を守る役割を果たしており、社会的信用と責任が大きい職業といえます。

また司法書士は財産を管理する後見人や、一定限度で民事訴訟の代理人になることもできます。幅広い職務を行うことができるのも司法書士の魅力です。

司法書士試験について

司法書士試験に受験資格はありません。そのため、年齢や性別、学歴に関係なく誰でも受験できます。

司法書士試験では、まず筆記試験により受験者を絞り込みます。

筆記試験は択一式試験と記述式試験の2つです。

択一式試験は憲法、民法、刑法、商法・会社法、供託法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、不動産登記法、商業登記法、司法書士法といった司法書士の職域分野及び基本的な法律科目からから出題され、幅広い分野からの出題といえます。

択一式試験は午前の部と午後の部に分かれますが、それぞれに基準点が設けられており、その基準点に到達しなければ、それだけで不合格となる試験です。

また、これに加え、記述式問題が出題されます。不動産登記法、商業登記法という司法書士の職務の中心分野から出題されます。

さらに、筆記試験合格者は、口述式試験も通過しなくてはならず、通過してはじめて司法書士試験合格となります

このように、司法書士試験は試験範囲が膨大で、筆記式試験で基準点を通過しなければ不合格になってしまう上、口述式試験もあるので、国家試験の中でも難しい試験になっています。

司法書士試験の合格率

司法書士試験の合格率は3~5%前後で推移しています。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2025年 | 14,418名 | 751名 | 5.2% |

| 2024年 | 13,960名 | 737名 | 5.3% |

| 2023年 | 13,372名 | 695名 | 5.2% |

| 2022年 | 12,727名 | 660名 | 5.2% |

| 2021年 | 11,925名 | 613名 | 5.1% |

| 2020年 | 11,494名 | 593名 | 5.2% |

| 2019年 | 13,683名 | 601名 | 4.4% |

| 2018年 | 14,387名 | 621名 | 4.3% |

| 2017年 | 15,440名 | 629名 | 4.1% |

| 2016年 | 16,725名 | 660名 | 3.9% |

| 2015年 | 17,920名 | 707名 | 3.9% |

毎年1万人以上が不合格になる試験です。

上記の試験内容及び、合格率も低いので非常に難易度が高い試験であるといえます。

必要な勉強時間

司法書士試験は一般的に、合格するまでに3,000時間必要といわれています。

毎日3時間勉強するとした場合、3年近くかかる計算になります。長期間腰を据えて勉強する必要がありそうです。

社労士試験の難易度

社労士は、労働保険や社会保険といった手続を代行する職業です。

依頼人に代わって手続を行うという点では司法書士と同様といえますが、社労士は労務関係を行うという点が特徴です。

社労士は労働法の観点に基づく補佐が期待されています。

また、労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳といった帳簿も労働法に詳しい者という観点から作成することができ、社労士はまさに労働法の専門家といえるでしょう。

社労士試験について

社労士試験には受験資格があります。

具体的には、大学や短大卒業などの学歴、労働事務所での3年以上の勤務などの実務経歴、厚労省の認めた国家資格のいずれかが必要です。

社労士試験は筆記試験だけで合否が決まります。

筆記式試験には、労働基準法、労働安全法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労務管理・社会保険に関する一般常識、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法などの労働・社会保険に関するものから出題されます。

試験形式は、空欄から語句を選ぶ選択式、及び択一式試験となっています。

選択式、択一式どちらも科目ごとに基準点(いわゆる足切り点)が定められており、一科目でもその点数未満の科目があると、不合格となります。

社労士試験は、勉強範囲が社労士として必要な知識に限られ、かつ記述式、口述式試験もないので、司法書士試験よりは簡単といえるでしょう。

社労士試験の合格率

社労士試験の合格率は、近年6~7%程度で推移しています。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2025年 | 43,421人 | 2,376人 | 5.5% |

| 2024年 | 43,174名 | 2,974名 | 6.9% |

| 2023年 | 42,741名 | 2,720名 | 6.4% |

| 2022年 | 40,633名 | 2,134名 | 5.3% |

| 2021年 | 37,306名 | 2,937名 | 7.9% |

| 2020年 | 34,845名 | 2,237名 | 6.4% |

| 2019年 | 38,428名 | 2,525名 | 6.6% |

| 2018年 | 38,427名 | 2,413名 | 6.28% |

| 2017年 | 38,685名 | 2,613名 | 6.75% |

| 2016年 | 39,972名 | 1,770名 | 4.43% |

| 2015年 | 40,712名 | 1,051名 | 2.58% |

こちらも、毎年3万人以上が不合格になる難しい試験といえるでしょう。

司法書士試験と比較すると、やや合格率が高い試験といえますが、それでも難しい試験といえます。

必要な勉強時間

社労士試験に合格するのに必要な勉強時間は、一般に600~1000時間といわれています。

司法書士と比較すると少なく感じると思います。もっとも、1年で合格を目指すとすると毎日2時間から3時間の勉強が必要です。

社労士も長期間、腰を据えて勉強する必要があるといえます。

司法書士と社労士の難易度について動画で解説

アガルートの司法書士講座と社労士講座を担当する竹田講師が、それぞれの難易度や、社労士から司法書士へ挑戦することについて、動画で解説しています。こちらもぜひ参考にしてください。

まとめ

以上のことから、司法書士試験と社労士試験を比較すると司法書士試験の方が難しいといえます。

もっとも、社労士と司法書士は職域が異なります。そのため、自分の目指したい職業を目指すべきでしょう。

また、両者ともに試験範囲が広いことが分かります。

勉強する範囲を絞り込み、必要最小限の勉強で済ませるため、予備校などを活用し、合格を勝ち取るのがおすすめです。

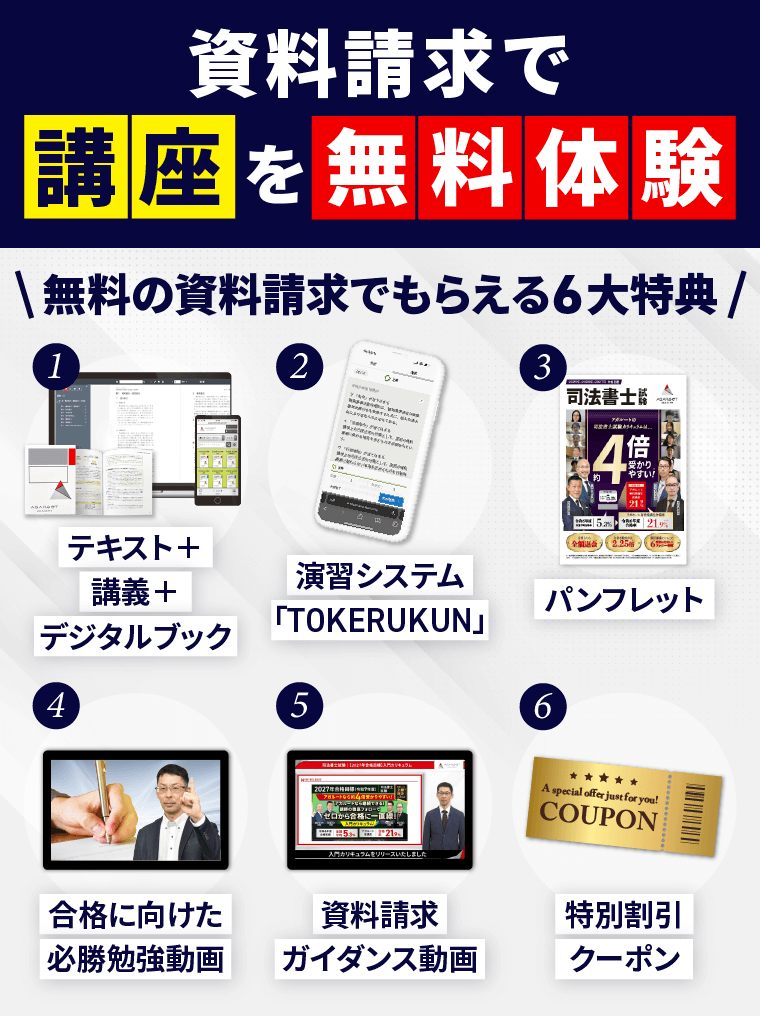

司法書士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 司法書士試験の情報収集が大変

アガルートの司法書士試験講座を

無料体験してみませんか?

民法総則を含む約34時間分の講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!司法書士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る

令和6年度のアガルート受講生の合格率21.9%!全国平均の4倍!

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

全額返金など合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

この記事の著者 竹田 篤史講師

2003年に行政書士試験に合格。

翌年の2004年に社会保険労務士(社労士)試験にも合格する。

2017年に司法書士試験に合格し、2019年にアガルートに入社し講師を担当。

社会保険労務士事務所、司法書士法人勤務後、大手資格予備校にて受講相談、教材制作、講師を担当。

これまで、ほぼ独学で行政書士試験、司法書士試験に合格し、社会保険労務士試験には一発で合格。

自らの受験経験で培った短期合格のノウハウを余すところなく提供する。