社労士試験の難易度は?5種類の他資格と難易度を徹底比較!【どっちが難しい?】

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

社会保険労務士試験(以下、社労士試験)に挑むにあたり、試験の難易度を把握しておくことは重要です。敵について詳しく知らなくては、必要な対策や勉強をすることはできません。

そこで今回は、社労士試験の難易度についてわかりやすく解説します。さまざまな観点から他資格との比較もしてみたので、受験を検討している方は参考にしてみてください。

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 合格者の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約7時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る目次

社労士試験の難易度は?

結論からいうと、社労士試験は非常に難易度の高い試験です。

他の資格と比較すると、宅建士、行政書士より難しく、司法書士より易しいといわれています。

まずは、主要な指標となる合格率と勉強時間をそれぞれチェックしていきましょう。

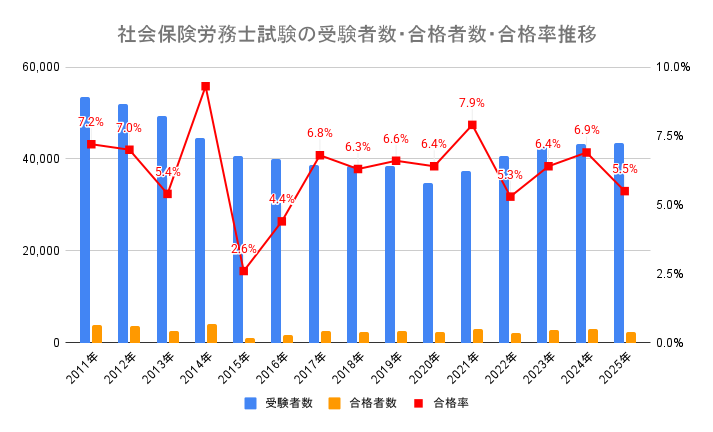

合格率から見た難易度

社労士試験の合格率は5~8%です。

合格率の推移は下記のようになっています。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2025年度 | 43,421人 | 2,376人 | 5.5% |

| 2024年度 | 43,174人 | 2,974人 | 6.9% |

| 2023年度 | 42,741人 | 2,720人 | 6.4% |

| 2022年度 | 40,633人 | 2,134人 | 5.3% |

| 2021年度 | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |

直近5年の社労士試験の合格率は、5.3%~7.9%と推移しています。もっとも高い合格率は2021年度の7.9%、もっとも低い合格率は2022年の5.3%でした。

2011年度~2018年度までの受援者数、合格者数、合格率はこちら

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 2019年度 | 38,428 | 2,525 | 6.6% |

| 2018年度 | 38,427 | 2,413 | 6.3% |

| 2017年度 | 38,685 | 2,613 | 6.8% |

| 2016年度 | 39,972 | 1,770 | 4.4% |

| 2015年度 | 40,712 | 1,051 | 2.6% |

| 2014年度 | 44,546 | 4,156 | 9.3% |

| 2013年度 | 49,292 | 2,666 | 5.4% |

| 2012年度 | 51,960 | 3,650 | 7.0% |

| 2011年度 | 53,392 | 3,855 | 7.2% |

また、社労士試験の合格率を他の難関資格と比較すると下記のとおりです。

| 資格 | 合格率 |

|---|---|

| 司法試験 | 30%前後 |

| 宅建 | 15~17% |

| 行政書士 | 10%前後 |

| 土地家屋調査士 | 8~10% |

| 社労士 | 5~8% |

| 司法書士 | 4%前後 |

上記のとおり、社労士試験は難関資格の中でも合格率が低く、高難易度の試験だとわかります。(司法試験の合格率が高いのは、受検者層のレベルが高いため)

勉強時間から見た難易度

社労士試験の合格に必要な勉強時間は、800時間~1000時間といわれています。

社労士試験は他の法律系の資格試験に比べ、数値について正確に覚える必要性が高いです。暗記色が強いため、覚えるのが得意かによって必要な勉強時間は変わるでしょう。

勉強時間の目安を他の難関資格と比べると下記のようになります。

| 資格 | 勉強時間 |

|---|---|

| 宅建 | 300~400時間 |

| 行政書士 | 600時間 |

| 社労士 | 800~1000時間 |

| 司法書士 | 3000時間 |

| 司法試験 | 6000時間 |

上記のとおり、社労士試験は司法試験や司法書士試験よりは短い時間、行政書士試験や宅建試験よりは長い時間の勉強が必要となる試験です。

難関資格でも中間の位置づけとなることからも、社労士試験の難易度の高さはうかがえるでしょう。

本当の難易度はもっと高い?

社労士試験の難易度は合格率や勉強時間の観点から高いことがわかりましたが、実は「本当の難易度はもっと高いのでは?」といった意見もあります。

その理由は、一定の受検資格が設けられていることです。

社労士試験を受けるには、「学歴(高卒不可)」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格」の3つの受検資格のうち、いずれかひとつを満たしていなければなりません。

ある程度学力のある層が受験していることから、合格率以上に難易度が高い可能性があります。

社労士試験と行政書士試験の難易度を比較

社労士試験と行政書士試験を比べると、社労士試験の方が難易度が高いです。

| 項目 | 社労士 | 行政書士 |

|---|---|---|

| 合格率 | 5〜7%前後 | 10%前後 |

| 勉強時間 | 800~1000時間 | 600時間 |

| 合格ライン | 出題形式、選択式の全科目、択一式の全科目 3つの合格ラインをクリアする必要がある | 合格ラインはあるが 科目別に基準点はない |

| 試験科目 | 労働法関係、社会保障関係 選択式試験(8問)、択一式試験(70問) | 行政書士の業務に関し必要な法令等(46題) 行政書士の業務に関連する一般知識等(14題) |

| 法改正の影響 | 法改正が多い | 社労士試験ほど法改正や統計情報の把握は求められない |

| 特徴 | 狭い分野を、深く問う | 広い分野を、浅く問う |

合格率による比較

合格率を比較した場合、社労士試験の合格率は5〜7%前後に対し、行政書士試験の合格率は10%前後で推移しています。

合格率の差から、社労士試験の方が難易度が高いといえます。

合格ライン(合格基準点)による比較

試験制度を比較した場合、社労士試験は、全科目において合格基準が設けられており、どれか1科目でも不合格だと合格できません。

一方、行政書士試験は、科目ごとに合格基準は設けられておらず、不合格科目を他の科目で補うことが可能です。この点から、社労士試験の方が合格基準が厳しいといえます。

試験科目による比較

社労士試験では、労働法関係と社会保障関係の分野に焦点が当てられますが、行政書士試験では様々な分野から出題されます。

社労士試験は狭い分野を深く問うのに対し、行政書士試験は広い分野を浅く問う傾向があります。

法改正の影響度合に関して

社労士試験では、法改正が多く、その年の4月までに行われた法改正の内容や統計情報が出題されることがあります。そのため、受験生には法改正や統計情報の対策がシビアに求められます。

一方、行政書士試験は、社労士試験と比べて法改正の影響が社労士試験ほど大きくはないとされています。

社労士試験と宅建試験の難易度比較

社労士試験と宅建試験を比べると、社労士試験の方が難易度は高いです。

| 項目 | 社労士 | 宅建試験 |

|---|---|---|

| 合格率 | 5〜7%前後 | 15~17%前後 |

| 勉強時間 | 800~1000時間 | 300~400時間 |

| 合格ライン | 出題形式、選択式の全科目、択一式の全科目 3つの合格ラインをクリアする必要がある | 合格点35点 70%以上の正答率が求められる |

| 試験科目 | 労働法関係、社会保障関係 選択式試験(8問)、択一式試験(70問) | 民法(14問)、宅建業法(20問) 法令上の制限(8問)、その他関連知識(8問) |

| 出題内容 | 法改正が多い、過去問だけでは対策は不十分 | 過去問が踏襲される傾向がある |

合格率による比較

合格率を比較した場合、社労士試験の合格率は5〜7%前後に対し、宅建試験の場合、合格率は15~17%前後を推移しています。

社労士試験は、宅建試験より難易度が高いといえます。

試験科目による比較

社労士試験の試験科目は、労働法関係と社会保障関係の分野に分かれ、10科目あります。

宅建試験の試験科目は、大きく分けると「権利関係」「宅建業法」「法令上の制限」「税その他・免除科目」の4科目しかありません。社労士試験ほど科目数は多くなく、比較的身近な内容が多いため、取り組みやすいという特徴もあります。

試験科目を比較した場合、社労士試験の方が宅建士より難易度が高いといえます。

出題内容による比較

社労士試験の出題内容の傾向として、その年の4月までに行われた法改正の内容や公表された統計情報などが問われることもあり、過去の試験で出題された問題(過去問)だけでは対策として充分とは言えません。

一方、宅建試験の場合、過去の試験で出題された問題(過去問)が踏襲されるという傾向が続いており、過去問をしっかりと解けるようになれば、合格することができます。

出題内容や傾向で比較した場合、社労士試験の方が宅建士試験よりも難易度が高いことがわかります。

社労士試験の試験科目別の難易度と対策

社労士試験の出題科目は、「労働法関係」と「社会保障関係」に分けることができます。

例年、受験生が苦労するのは、「労働法関係」よりも「社会保障関係」のほうです。

社会保障関係の科目のうち、特に「国民年金法」と「厚生年金保険法」という2大年金科目は、度重なる法改正もあり、その内容が複雑になっています。

しかも社労士試験の場合、制度が適用される年齢(例:何年生まれか)などの細かな情報を正確に覚えなければなりません。

制度の複雑さや高い記憶の精度が要求される2大年金科目は、その出来が、その年の社労士試験の合否のカギを握っているといってもよいほどです。

勉強を始めるにあたっては、相当気合いを入れて臨む必要があります。

他方で労働法関係の科目は、受験生にとって比較的取り組みやすい科目です。

特に、行政書士試験や司法書士試験などの勉強経験のある方は、そのとき勉強した考え方などを応用して使えることもあり、この科目に関しては有利といえます。

この点、アガルートでは「なぜそうなったのか」「なぜこの制度があるのか」などの根本的な部分から解説するようにしていますので、難解な年金科目も覚えやすくなっていると思います。

また、厚生年金保険法は健康保険法と国民年金法を足して2で割ったような科目です。

ここは健康保険法と同じ、国民年金法と同じと指摘することで、暗記部分を極力減らすことが出来るように工夫もしています。

【アンケート結果】みんなの社労士試験得意・苦手科目は?

令和6年度アガルートのyoutubeアンケート結果によると、社労士試験の科目で得意な科目は「労働基準法」、苦手・難易度が高いと感じる科目は「労働管理その他の労働に関する一般常識」でした。

| 科目名 | 得意 | 苦手 |

|---|---|---|

| 労働基準法 | 31% | 4% |

| 労働安全衛生法 | 2% | 12% |

| 労働者災害補償保険法 | 5% | 6.5% |

| 雇用保険法 | 6% | 17% |

| 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 6% | 10.5% |

| 労働管理その他の労働に関する一般常識 | 5% | 24% |

| 社会保険に関する一般常識 | 3.5% | 6.5% |

| 健康保険法 | 20% | 5% |

| 厚生年金保険法 | 6.5% | 11.5% |

| 国民年金法 | 15% | 3% |

社労士試験の合格ライン

社労士試験には、科目別必要最低得点(合格ライン)が設けられています。合格ラインは、主に下記に設けられています。

- 選択式・択一式という出題形式ごと

- 選択式の全科目

- 択一式の全科目

1科目もつまずくことなく、全ての基準をクリアしなければ合格できません。

合格ラインの例年の傾向は、下記になります。

- 選択式の合格基準は、「各科目空欄3つ正解、救済措置で空欄2つ(1つ)正解」

- 択一式の合格基準は、「各科目4点正解、救済措置で3点正解」

ただ、これでは総得点(全科目の合計点)が合格点に届きませんから、「点数を稼ぐ科目」(例:労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法)で点数を上乗せできるよう勉強を進めてください。

科目別の難易度にとらわれない(科目別の穴は作らない)

社労士試験は、全科目をまとめて問われる関係上、何らかの科目を「捨てる(一切勉強しない、解かない)」ことができません。

勉強を進めていくうちに、苦手意識を持ってしまった科目であっても、合格するためにグッとこらえて勉強を続け、乗り越えなければなりません。

社労士試験の場合、特定の科目が苦手となる原因として、その科目の勉強が浅いから・勉強時間が不十分であるからということもありますが、他の科目の勉強が浅いからという理由も考えられます。

例えば、「厚生年金保険法」が苦手な方は、実は「国民年金法」の制度に対する理解が弱いことが割と多いです。

科目間の関連性・つながりが強いのも、社労士試験の特徴です。

ただ、科目間の関連性・つながりは、勉強が進まないとなかなか気が付くものではありません。

したがって、科目間の関連性・つながりの指導に関しては、社労士試験の受験指導を行うプロの講師に任せてしまったほうが賢明かと思います。

アガルートでは、他の科目も熟知した講師が、講義に強弱をつけることで、「ここはさらっとでいいんだな」「ここはしっかり覚えないとダメなところだ」と、分かりやすく講義を進めていきます。

そのため、各分野での力の抜き方や注力すべきところをスムーズにキャッチアップしていけると思います。

また、どうしても分からないところは「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で質問することが出来るので、穴のない学習が可能です。

社労士の難易度を大学に例えると?

| 大学名 | 偏差値 | 試験 |

|---|---|---|

| 東京大学、京都大学 | 68~ | 司法試験・予備試験 |

| 慶應大学、早稲田大学、上智大学 | 65~67 | 不動産鑑定士・司法書士・弁理士 |

| MARCH | 60~64 | 土地家屋調査士・中小企業診断士・社労士 行政書士・技術士二次試験・通関士 マンション管理士・ケアマネジャー |

| 日本大学、東洋大学、駒澤大学 専修大学 | 55~56 | 技術士一次試験・宅建・測量士・管理業務主任者 社会福祉士・インテリアコーディネーター |

大学の偏差値を参考に、資格試験の難易度を図式化するとこんなイメージになるかと思います。

社労士の難易度を大学に例えると、MARCHレベルとなります。しかし、この中でも覚えることや理解することがかなり多く、この中でも上位に位置すると思います。

ただ、社会人の方の受験生が非常に多く、仕事をしながらでも半年~1年間での短期合格も可能な試験となります。

※偏差値はあくまで弊社で算出した数値のため参考程度にお考え下さい

社労士試験の難易度だと独学は無理?対策は?

独学が不可能なわけではありませんが、学習範囲の広さや法改正への対応などを考えても非効率です。

かといって、限られた人しか合格できない資格でもありません。社労士試験は知識を問う問題がほとんどで、適切な努力さえすれば誰にでも合格するチャンスがあります。

ただし、独学で合格するためには、試験日までに約1000時間ほどの学習時間の確保、スケジュール管理、そして何が何でも合格するぞという強い意思とモチベーションの維持が必要です。

そして知識を補うために、判例通達集や選択式問題集の購入、直前期には適切な講座(法改正講座、横断整理講座、白書対策講座、模試など)の受講の検討も必要になってくるでしょう。

これらが1人で難しい場合という場合には、予備校や通信講座を検討するのが一番効率的かと思います。

アガルートでは社労士試験の合格率28.8%、全国平均の約4.5倍を達成しています。(令和7年度実績)

※合格率は,アガルートアカデミーカリキュラム受講生の合否アンケート集計結果により,合格者数を受験者数で除して算出しております。

このように、社労士試験は難関ではありますが、努力と学習法次第では誰もが合格を目指せる資格でもあるのです。

資格取得を検討してみてはいかがでしょうか。

【令和7年度】社労士試験合格者の特徴

第57回(令和7年度)社労士試験の合格者の特徴を解説します。

「平日と休日の平均勉強時間」「学習期間」「受験回数」を軸にご紹介します。

社労士試験合格者の平均勉強時間

第57回(令和7年度)社労士試験合格者の平均勉強時間を紹介します。

※令和7年度社労士試験合格者向けアンケート結果の社労士試験合格者の平均勉強時間から引用

合計で2,000時間以上勉強した人が最も多く、次いで1,400~2,000時間でした。

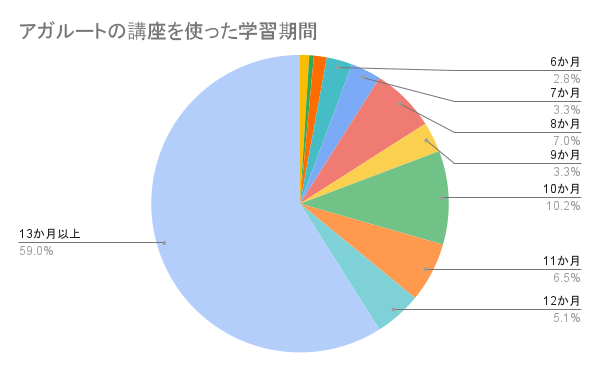

アガルートのカリキュラム・講座を使った学習期間

アガルートのカリキュラム・講座を使って合格した方の学習期間をみていきましょう。

アガルートのカリキュラム・講座を使った学習期間は「13ヶ月以上」が最も多い結果でした。

次に多い学習期間は、「10ヶ月」、「8ヶ月」という結果でした。

※令和7年度社労士試験合格者向けアンケート結果の社労士試験合格者の学習期間から引用

社労士試験に合格するための対策

通学制度の予備校を利用する

社労士講座は、学校のように通学して講師の講義を聴く「通学」スタイルと、アガルートのようにPCやスマホを使って時間や場所を気にせず好きな時に学習を進める「通信」スタイルの2つに分けられます。

自分でスケジュールを管理することが得意でない方や、他の受験生からもモチベーションを得ながら勉強したいという人は、通学がおすすめです。

デメリットとしては、通学費だけでなく受講費も高めに設定されていることです。

昨今の感染症情勢の中では通学するリスクもあり、また、社労士合格者の9割が30代以上であるという事実から、時間のない社会人向きの講座は一般的には通信になるのではと思います。

通信講座を利用する

通信講座は通学講座に比べて価格がかなり安いのが特徴です。

その価格差の理由として、広告費を抑えていたり、建物の維持費、土地代等(受講生を受け入れるハコの問題)の固定費が予備校に比べて圧倒的に少ないこと等が挙げられます。

通信講座の講義内容も通学講座に劣りません。

また、通学講座と違って、好きな時に何度でも学習用の動画を視聴できるのが最大のメリットです。

一方でデメリットとしては、講師に質問ができない、モチベーションの維持がしにくいなどの理由が考えられます。

ですがアガルートでは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」、毎月一度、講師が受講生の悩みに動画で答えるホームルーム制度をご用意しております。

その他にも別途申込をすれば定期カウンセリング制度で毎月1度講師に直接電話相談が出来る制度も用意されていますので、通学受講にも遜色のないクオリティがあるものと思います。

【最新版】社労士試験の難易度や合格率って?合格するための3つのポイントを解説!

【令和7年】社労士試験に合格した人のアンケート調査概要

| アンケート概要 | 社会保険労務士試験合格者のアンケート |

|---|---|

| 調査期間 | 2025年10月1日~2025年10月22日 |

| 調査機関 | 自社調査 |

| 調査方法 | アガルートアカデミー内でのアンケート調査 |

| 調査対象 | アガルートの講座を利用して令和7年度社会保険労務士試験に合格したユーザー |

| 有効回答数(※) | 87 |

| 調査対象地域 | 日本国内 |

アンケート回答者の属性

| 年代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 割合 | 14.9% | 33.3% | 31.0% | 17.2% | 3.45% |

社労士試験合格者の学習期間

| 学習期間 | 割合 |

|---|---|

| 1ヶ月 | 0% |

| 2ヶ月 | 0% |

| 3ヶ月 | 1.0% |

| 4ヶ月 | 0.5% |

| 5ヶ月 | 1.4% |

| 6ヶ月 | 2.8% |

| 7ヶ月 | 3.3% |

| 8ヶ月 | 7.0% |

| 9ヶ月 | 3.3% |

| 10ヶ月 | 10.2% |

| 11ヶ月 | 6.51% |

| 12ヶ月 | 5.12% |

| 13ヶ月以上 | 59.1% |

社労士試験合格者の平均勉強時間

| 勉強時間 | 割合 |

|---|---|

| 400時間以上〜600時間未満 | 3.5% |

| 600時間以上〜800時間未満 | 3.5% |

| 800時間以上〜1000時間未満 | 9.2% |

| 1000時間以上〜1200時間未満 | 5.8% |

| 1200時間以上〜1400時間未満 | 14.9% |

| 1400時間以上〜2000時間未満 | 18.4% |

| 2000時間以上 | 44.8% |

【令和6年】YouTubeコミュニティアンケート調査概要

| アンケート概要 | YouTubeコミュニティのアンケート |

|---|---|

| 調査方法 | 【社労士・労務系資格】アガルートの最短ルートTVの YouTubeコミュニティ機能を使ったアンケート調査 |

| 調査対象 | YouTube利用者 |

| 調査対象地域 | 日本国内 |

社労士試験の得意・苦手科目一覧

| 科目名 | 得意 | 苦手 |

|---|---|---|

| 労働基準法 | 31% | 4% |

| 労働安全衛生法 | 2% | 12% |

| 労働者災害補償保険法 | 5% | 6.5% |

| 雇用保険法 | 6% | 17% |

| 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 6% | 10.5% |

| 労働管理その他の労働に関する一般常識 | 5% | 24% |

| 社会保険に関する一般常識 | 3.5% | 6.5% |

| 健康保険法 | 20% | 5% |

| 厚生年金保険法 | 6.5% | 11.5% |

| 国民年金法 | 15% | 3% |

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 合格者の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約7時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る

令和6年度のアガルート受講生の合格率35.82%!全国平均の5.19倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

この記事の監修者 池田 光兵講師

2000年に、中央大学経済学部を卒業。同年より広告代理店で企画営業職に従事。

2006年より、大手人材紹介会社2社にて、キャリアアドバイザー、研修講師、転職セミナー講師などを幅広く経験。

2020年に社会保険労務士試験に合格後、2021年より株式会社アガルートに入社し講師として従事。

2024年に、第一種衛生管理者試験に合格。

社会保険労務士試験は、ほぼ独学で就業しながらも毎日コツコツと勉強し、三度目の挑戦で合格した苦労談も面白く、また、三度やったからこそ教えられる「やっていいことと駄目なこと」も熟知している。

合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため,株式会社アガルートへ入社後は自らの受験経験で培った合格のノウハウを余すところなく提供する。

池田講師の紹介はこちら