【社労士試験】厚生年金保険法(厚生年金法)の勉強法

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

本ページでは,社会保険労務士(社労士)試験の厚生年金保険法(厚生年金法)の勉強法・学習法について解説しています。

勉強法としては、理解をしながらも、暗記もしっかりしていくことが重要な科目と言えます。

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 合格者の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約7時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る目次

【動画解説】厚生年金保険法の特徴と攻略法を解説!

厚生年金保険法とは

厚生年金保険法は,原則として,労働者を対象とする年金制度に関する法律です。

年金制度は「1階部分が『国民年金』,2階部分が『厚生年金』」と例えられるのですが,厚生年金は国民年金の次に勉強することになります。

そのため,厚生年金の老齢厚生年金を理解するためには,その前提として国民年金の老齢基礎年金を理解しておかなければなりません。

具体的には,例えば老齢厚生年金の受給資格期間は,老齢基礎年金の受給資格期間と同じという考えに基づいています。

このような国民年金とのつながりは,うまく活用することにより,厚生年金の理解の助けになります。

また、標準報酬月額など、健康保険法と類似した内容も含まれますので、健康保険法、国民年金法を理解してから学習を開始した方が効率的と言えるでしょう。

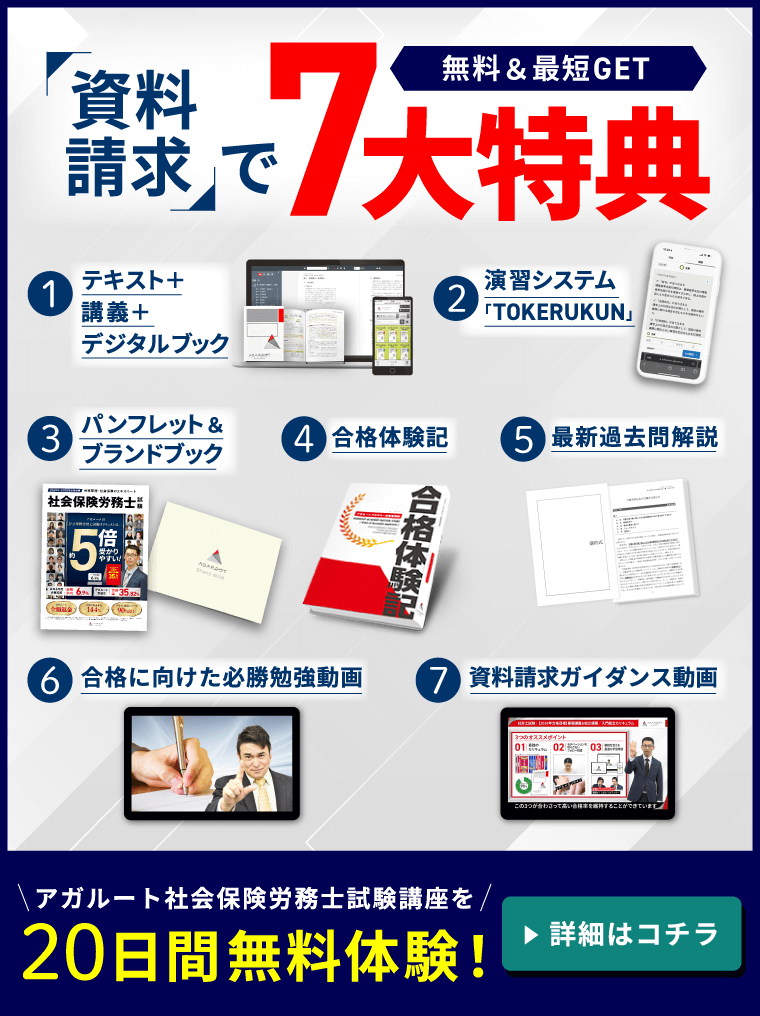

出題数・補正(救済)

択一式

「厚生年金保険法」は,例年10問出題されます。

救済:H28(3点)

選択式

「厚生年金保険法」は,例年1問出題されます。

救済:H18(2点),H21(2点),H22(2点),H23(2点),H24(2点),H27(2点)

※関連コラム:社労士の独学は無理?合格するための4つの勉強法と対策・参考書の選び方を解説

厚生年金保険法の対策・勉強法

厚生年金保険法の特徴

厚生年金保険法は、制度が複雑で、覚える内容も膨大にありますが、それ故に、いったん覚えてしまえば得点はしやすい科目となっています。

そのため、国民年金法と同様、得点源にできる科目と言われています。

問題後半では、文章量がかなり多い事例問題が出題されるのが特徴ですが、仮にここで得点が出来なかったとしても、合格者であれば7~8点は得点していることが普通です。

勉強法としては、理解をしながらも、暗記もしっかりしていくことが重要な科目と言えます。

厚生年金保険法が複雑な理由

厚生年金保険法は,頻繁に大きな改正が行われてきた法律です。

そのため,特に老齢厚生年金はとても複雑なものとなっています。

社労士試験を初めて勉強をする方は,他の科目にはない制度の複雑さが嫌になってしまうところです。

老齢厚生年金の仕組みが複雑になってしまっている主な要因は,「経過措置」と呼ばれる措置です。

「経過措置」とは,簡単に言ってしまうと,法律が改正される結果,厚生年金の待遇が,改正前より改正後のほうがよくないという場合に,改正前からその待遇を受けていた人々を保護するための措置のことです。

経過措置との付き合い方

例えば,現在の制度では,老齢厚生年金は65歳から支給されることとなっていますが,60歳から支給されることとなっていた時代があります。

「60歳で引退,そこからは年金で悠々自適とした老後生活」なんていう時代があったのです。

つまり,その頃の労働者は「60歳まで会社員生活を送る,その後は年金生活」というライフプランを描いていたわけです。

しかし,法律が改正されて,「今日から,年金の支給は65歳から始めることとします」となったらどうでしょうか?

今まで描いていたライフプランが一気に吹き飛んでしまいますよね。

現在59歳で,あと1年働いたら年金生活だ!……と思っていたら,あと6年働きなさいとなったときの絶望感と来たら(汗)。

そこで,このような事情に配慮して,次のような措置を行いました。

すなわち,簡単に言ってしまうと,「原則として65歳から年金を支給することとします。だけど『60歳で年金生活だ!』と思っていた方がかわいそうなので,フォローはさせていただきます」という措置です。

これが「経過措置」です。

以上の話のように,「経過措置」には必ず導入した理由があります。

法律を作った人々も,趣味で複雑にしているわけではありません。

必ず背景事情が存在します。

「経過措置」を勉強する際は,このような導入の理由(背景事情)とセットで勉強することをおススメします。

まとめ

今回は、社労士試験の厚生年金保険法について解説しました。

厚生年金保険法は、盛大が複雑で覚える内容も膨大にあります。しかし、一度覚えれば得点しやすい科目になっているため、しっかりと対策して得点源にしましょう。

ぜひ本記事を参考に、厚生年金保険法の知識を身につけてください。

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 合格者の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約7時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

オンライン演習サービスTOKERUKUNを体験!

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る

令和6年度のアガルート受講生の合格率35.82%!全国平均の5.19倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

この記事の監修者 池田 光兵講師

2000年に、中央大学経済学部を卒業。同年より広告代理店で企画営業職に従事。

2006年より、大手人材紹介会社2社にて、キャリアアドバイザー、研修講師、転職セミナー講師などを幅広く経験。

2020年に社会保険労務士試験に合格後、2021年より株式会社アガルートに入社し講師として従事。

2024年に、第一種衛生管理者試験に合格。

社会保険労務士試験は、ほぼ独学で就業しながらも毎日コツコツと勉強し、三度目の挑戦で合格した苦労談も面白く、また、三度やったからこそ教えられる「やっていいことと駄目なこと」も熟知している。

合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため,株式会社アガルートへ入社後は自らの受験経験で培った合格のノウハウを余すところなく提供する。

池田講師の紹介はこちら