社労士試験の直前対策2025!おすすめの直前期勉強法8選とやってはいけないこと

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

「本当に自分は社労士試験に合格できるのだろうか?」

「直前期はどのように対策をしたら良いのだろう?」

社労士試験の直前期になると、このように不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、社労士試験直前期のおすすめの勉強法をご紹介します。

あわせて直前期でやってはいけないことも紹介しているので、直前期の過ごし方に悩んでいる方は参考にしてみてください。

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 合格者の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約7時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

割引クーポンやセール情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る目次

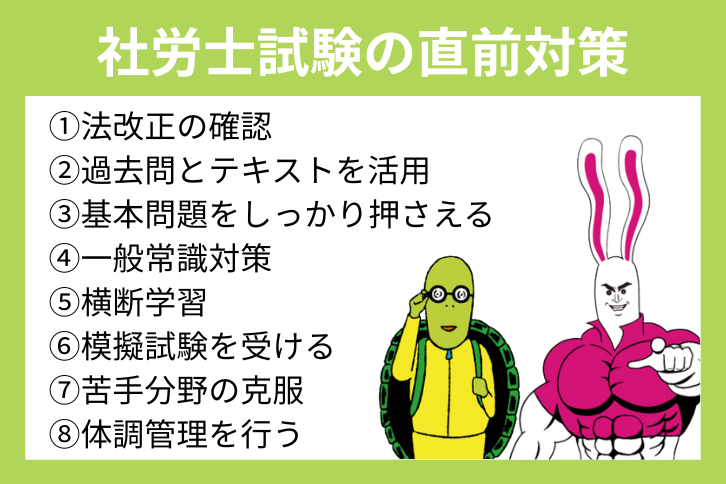

社労士試験の直前にすべき8つの対策

多くの受験生が5月や6月頃に一通りの学習を終え、「直前期」対策をはじめます。

社労士試験の合否はこの「直前期」の過ごし方で左右されます。

学習プランを立てず、直前期を意識しないまま試験勉強に取り組むと、本番までに学習を終えられず、不合格となってしまう可能性も考えられます。

着実に勉強が進むよう、「直前期」にすべき対策を把握し、学習プランを立てましょう。

➀法改正の確認

社労士試験の直前対策と言えば法改正。

社労士試験では法改正に対応した問題が毎年出題されます。

法改正の出題範囲は試験の年の4月までとなるため、5月頃から法改正対策にとりかかりましょう。

直前期に法改正対策を行うことで、最新の情報までとりこぼすことなく対応できます。

法改正を勉強するときは詳細にこだわりすぎず、あくまでも「基本部分」を押さえることがポイントです。

しかし、「ただでさえ試験範囲が広いのに、法改正情報まで1つずつ拾っていくと時間が到底足りない!」という方も多いでのはないでしょうか。

そのような方は、予備校が実施する「法改正講座」を利用するのも1つの方法です。

必要な法改正情報のみをしぼりこみ、効率的に学習できるメリットがあります。

直前期におすすめ!アガルートの法改正対策講座

②過去問とテキストを活用

過去問対策は社労士試験に合格するために不可欠です。

最近では「過去問は意味がない」との声もあるようですが、まだまだ社労士試験の勉強の中心は「過去問」です。

過去問は、出題傾向や焼き直しの問題を確認するために、とても役立ちます。

過去10年分くらいは、全て暗記するくらい、徹底的に解きましょう。

そして過去問で間違った箇所は必ずテキストに戻り「なぜ間違ったのか」を意識することがポイントです。

また、過去問を解く「時間配分」にも気をつけたいところです。

試験と同じ時間配分で過去問を解くことで、本番の時間感覚をつかめます。

そうすれば、試験当日でも時間に焦らず、冷静に問題を解いていけるでしょう。

直前期におすすめ!アガルートの選択式集中特訓講座

直前期におすすめ!アガルートの選択式集中特訓講座

③基本問題をしっかり押さえる

直前期は「基本問題」をもう一度よく確認してください。

| 2019年 | 43点 |

| 2020年 | 44点 |

| 2022年 | 44点 |

| 2023年 | 45点 |

| 2024年 | 44点 |

上記の表は5年間の「択一式の合格基準点」をまとめたもの。

択一式は70点満点なので、表から分かるとおり、「7割」得点できれば社労士試験は合格できます。

社労士試験の出題問題は「基本6割・応用3割・誰もが分からない問題1割」で構成されていると言われており、誰も答えられない難問は気にする必要はありません。

一方、他の受験生が得点してくる問題は、あなたもしっかりと正解しなければなりません。

基本問題をマスターするだけで6割は得点できるので、直前期には「基本問題」は確実に押さえましょう。

直前期におすすめ!アガルートの実力確認答練

④一般常識対策

「一般常識対策」も欠かせません。

一般常識と聞くと、「勉強しなくても得点できそう」と考える方も多いのではないでしょうか。

しかしこの科目は「受験生泣かせ」と言われるほど、多くの受験生が苦労している部分です。

なぜなら、一般常識科目はテキストだけで対応できるものではなく、どこから問題が出題されるのか分からないため。

一般常識科目では、日本国内における労働や社会保険・雇用等の最新知識が問われます。

最新知識がどこから手に入れられるかというと、直近で公表された「厚生労働白書」「労働経済白書」「統計データ」からです。

特に重要な「厚生労働白書」と「労働経済白書」が公表されるのはテキストの販売と同時期なため、テキストには最新情報がのっていません。

「厚生労働白書」と「労働経済白書」どちらとも400ページ以上と、膨大なボリュームなので、全て読むのは現実的ではないでしょう。

一般常識がコンパクトにまとめられた教材を別途購入したり、予備校が実施している「白書講座」を受講したりすると、効率よく勉強ができます。

直前期におすすめ!アガルートの白書対策講座

⑤横断学習

横断学習とは、科目ごとではなく、類似した法律や知識を整理しながら学習すること。

例えば給付制限。

労災法と健保法では微妙に要件・内容が異なるなど、科目別に学習していると混乱してしまうこともしばしば。

そのため、基礎知識のインプットを終えた後、横断学習をすることで紛らわしい制度を整理していく必要があるのです。

横断学習を独学で行うのは難しいため、予備校などが行う横断学習講座を利用すると良いでしょう。

直前期におすすめ!アガルートの科目横断整理講座

⑥模擬試験を受ける

予備校や資格講座で実施される「模擬試験」を受けましょう。

模擬試験を受けるメリットは以下の4つです。

- 本番で似た問題が出題される可能性がある

- 時間配分の感覚を確認できる

- 法改正に対応した問題を解くことができる

- 今の自分の実力が分かる

模擬試験を事前に受けておくことで、本番の試験で落ち着いて対応できます。

社労士試験の模擬試験は5月下旬〜7月ごろまで複数回実施されているので、必ず一度は模擬試験を受けて本番に本番に臨みましょう。

直前期におすすめ!アガルートの模試試験

⑦苦手分野の克服

過去問や模試で間違えた問題は苦手箇所として重点的に復習し、解けるようにしておきましょう。

苦手分野はノートにまとめて、試験ギリギリまで確認できるようにしておくのがおすすめです。

⑧体調管理を行う

直前期になると焦って睡眠時間を削って勉強をする方もいますが、試験日に体調を崩したら意味がありません。

十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ、試験当日に自分の力を最大限発揮できるように精神面や体調面を整えましょう。

直前期にやってはいけない勉強法とは?

ここまで直前期にすべき対策をご紹介しました。

ここからは反対に、「直前期にやってはいけない勉強法」をご紹介します。

新しいテキストや問題集を購入する

新しいテキストや問題集を直前期に購入するのは避けるべきです。

なぜなら、市販のテキストの内容に大きな違いはなく、一冊のテキストに合格するための知識は全て含まれているからです。

直前期に新しいテキストや問題集を購入してしまうと、読み進めるのに時間がかかりすぎてしまいます。

その結果、「時間が足りない!」とパニックに陥ってしまう可能性も考えられます。

「知識が足りないと焦り、新たにテキストを購入したくなる」のは、多くの受験生が経験しているのではないでしょうか。

しかし、今持っているテキストや問題集で復習し、あいまいな部分を徹底的になくしていくほうが有効ですので、テキストを買い足すのはやめておきましょう。

情報収集に時間を費やす

直前期に「情報収集」はやめましょう。

直前期になると、インターネットやSNS上では、「あの問題が出るそうだ」「あのテキストが当たるらしい」など、情報が錯綜します。

下手に情報を収集してしまうと、余計な情報ばかりで、不安になるだけです。

情報収集する時間があれば、テキストを読み込む時間に当てる方がよっぽど効果的。

直前期に情報収集をしないためには、スマホを見る時間を減らすことがポイントです。

社労士試験直前の勉強量と過ごし方

ラストスパートの直前期は、お勤めの方であれば、可能なら有給を5日~10日程度取り、最後の追い込みが出来るとベストです。

といっても、一日の勉強量を極端に増やすことは避けましょう。

試験では「試験当日だけ覚えていればよい」という暗記物も多くあります。

自分の記憶が維持できる日数を測っておき、逆算して維持できるギリギリの日数から弱点の復習をしていき、試験当日まで覚えているように調整していくのが良いと思います。

しかし、試験本番での最大のリスクは、体調不良により、本来の自分の力が出しきれないことです。

プロのスポーツ選手は、本番にピークを持っていくように調整します。

睡眠だけはしっかりとりましょう。

独学に不安を感じたら通信講座を活用しよう

今回は社労士試験の直前期に「すべき対策」と「やってはいけないこと」をご紹介しました。

これまで積み重ねてきた努力を無駄にしないためにも、直前対策はしっかりと行いましょう。

- 法改正の確認

- 過去問を徹底的に解きなおす

- 基本問題をしっかり押さえる

- 一般常識対策

- 横断学習

- 模擬試験を受ける

直前期には、今まで使用してきたテキストを使用し、基本事項をしっかり覚えることが大切です。

ただし、①法改正や④(白書が出題される)一般常識、⑤横断学習や⑥模擬試験など、独学での対策が難しい分野も少なくありません。

そこで、予備校の直前期講座などを活用し、効率的に対策を行ってみてはいかがでしょうか。

アガルートでも直前対策講座を実施しています。

「法改正対策」だけ、「模擬試験」だけ…といったように、気になる部分だけ受講することも、直前対策に必要な講座を全てまとめて受講頂くことも可能です。

直前対策を万全にし、合格への扉を開いていきましょう。

【無料動画】直前期の過ごし方-勉強・モチベーション維持方法-

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 実際に講義を聞いてから買うか判断したい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

7時間分もの講義を無料体験できる!

講義は出題頻度の高い労働基準法「総則」から抜粋!

実際に使用するテキストのサンプルをもらえる!(郵送)

テキストはオンラインでも閲覧可能!(デジタルブック)

実際の講義やテキストで講師・講座との相性がわかる!

割引クーポンやセール情報が届く!

豪華7大特典配布中!

▶資料請求して特典を受け取る

令和6年度のアガルート受講生の合格率35.82%!全国平均の5.19倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

この記事の監修者 池田 光兵講師

2000年に、中央大学経済学部を卒業。同年より広告代理店で企画営業職に従事。

2006年より、大手人材紹介会社2社にて、キャリアアドバイザー、研修講師、転職セミナー講師などを幅広く経験。

2020年に社会保険労務士試験に合格後、2021年より株式会社アガルートに入社し講師として従事。

2024年に、第一種衛生管理者試験に合格。

社会保険労務士試験は、ほぼ独学で就業しながらも毎日コツコツと勉強し、三度目の挑戦で合格した苦労談も面白く、また、三度やったからこそ教えられる「やっていいことと駄目なこと」も熟知している。

合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため,株式会社アガルートへ入社後は自らの受験経験で培った合格のノウハウを余すところなく提供する。

池田講師の紹介はこちら