社労士の独占業務はなくなる?将来も続けられる仕事なのか考察

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

AIの発展や行政手続きの簡素化により、社労士の独占業務はなくなるのでしょうか。

これから社労士を目指そうと思っている方にとって、独占業務がなくなるかどうかは、気になることですよね。

そこで、社労士の独占業務を説明したうえ、これらの業務が本当になくなるのかを詳しく見ていきましょう。

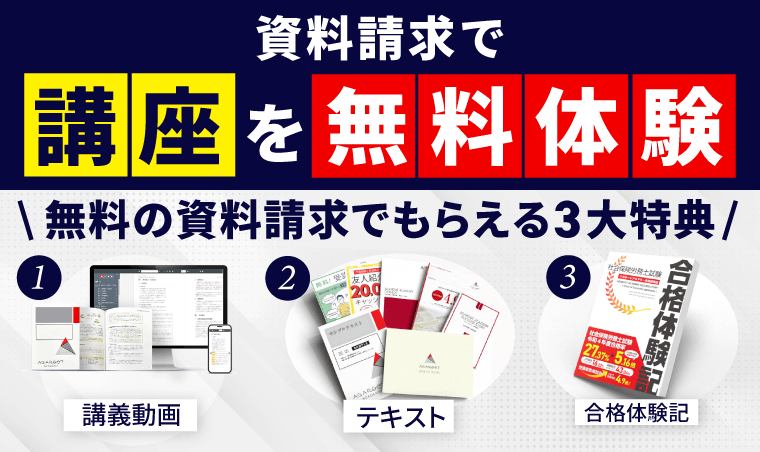

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

- 社会保険労務士試験に合格している人の共通点や特徴を知りたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

約6.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!社会保険労務士試験対策のフルカラーテキスト

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る目次

将来、社会保険労務士はなくなるのか?

今後も社会保険労務士の需要はあると考えられます。

そのため、社会保険労務士の職業、社労士の独占業務はなくなる可能性は低いと言えます。

逆に、将来的に高まるという見方もあります。

社労士の独占業務

独占業務とは、その資格を持つ者でなければ携わることができない業務で、独占的に行うことができるものをいいます。

簡単に言えばその資格を持っている人だけができる仕事です。

では、社労士の独占業務とはどういったものでしょうか?

社労士の独占業務は1号業務と2号業務に分かれます。社労士法の条文番号から、このような名前がつけられています。

独占業務①(1号業務)

独占業務の1つ目は、行政機関に提出する労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などの作成や代行、及び労使間の紛争の代理人や行政機関に対する主張の代理人になることです。

簡単に言えば、行政機関に提出する労務書類の作成や当事者の代理人となることです。

行政機関に提出する書類は多く、しかも法改正も頻繁に行われます。

このような書類の作成は総務課で行うことが多いですが、他の仕事をしつつ書類を作成することは大変です。

そこで、社労士が専門的な知識を生かして書類を作成することにより、企業は業務の効率化を図ることができます。

また、行政が労務に関して会社に意見を聞くことがあります。

社労士が会社の代理人として専門的な観点から説明することで、情報をスムーズに伝えることができます。

独占業務②(2号業務)

独占業務の2つ目は、労働社会保険関係法令に基づく帳簿書類を作成することです。

簡単に言えば、企業で持っておくべき書類を作成することです。

企業は、法律に基づいて、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿という3つの帳簿を作成しなければいけません。

また、常時10人以上の規模の事業場については就業規則の作成・届出義務があり、その就業規則の作成も社労士の独占業務です。

これらの帳簿について、専門的知識を有する社労士が精度の高い帳簿を作成することができます。

社労士の独占業務はなくなる?

では、社労士の独占業務はなくなるのでしょうか?

そもそもなぜ独占業務がなくなるという懸念があるのかというと、手続きの代行や帳簿作成といった書類の作成は定型業務であるため、AIの活用や行政手続きの簡素化などにより機械的に行うことができ、独占業務の必要がなくなるからというのが理由です。

たしかに、これらにより社労士の仕事の量が減る可能性はあります。

しかし、結論としては社労士の独占業務は今後もなくならないといえます。

社労士の独占業務がなくならない理由

なぜなくならないのか?

それには以下のような理由が挙げられます。

- 新たな労務制度が作られるたびに、社労士の仕事が必要になる

- AIが苦手な分野も社労士は対応できる

1.新たな労務制度が作られるたびに、社労士の仕事が必要になる

AIは従来の積み重ねに対応することは得意ですが、新たな労務管理システムなど対応できない分野が出てきます。

例えば同一労働・同一賃金という新しい政策の決定に当たり、就業規則の改定が必要になります。これは、2号業務に当たります。

この仕事は、単に法律に合わせて就業規則の文言を修正するだけのものではありません。

その事業所の正社員と非正規社員について定義し、それぞれの職責、職務の範囲、配置転換の有無等を明確にし、賃金や福利厚生の適用の違いを示します。

AIは就業規則を作成しますが、それは従来の制度にのっとった規則です。かりに、AIが作った就業規則をそのまま使ってしまうと、新制度での法令違反のおそれがあります。

社労士が新制度を踏まえた就業規則を作成することで、適法性を担保でき従業員も安心して働くことができます。

このように、法改正や新制度に詳しい社労士ならではの仕事は、やはりAIが担うことはできないので社労士の仕事はなくならないといえます。

2.AIが苦手な分野も社労士は対応できる

そもそも1号業務・2号業務は単純な事務仕事ではありません。

例えば、労働基準法には、4種類の変形労働時間制について規定がされています。

どの変形労働時間制を採用したかにより、必要とされる手続きが異なります(労使協定の締結や就業規則への記載)。

もちろん、社労士は必要とされる手続きを行なうわけですが、ここで何よりも重要なことは、事前の相談業務です。

各制度のメリット、デメリット、労働者への影響、発生する人件費の額等を示しつつ、その事業所ではどの変形労働時間制を採用するのが望ましいのか、事業主に的確なアドバイスを与えます。

1号業務・2号業務であっても、単に定型の手続きを行なうだけではないのです。

AIは書類作成や事務仕事は得意ですが、それぞれの事業所の特徴を踏まえた的確なアドバイスをすることは苦手です。

社労士は高度な専門性を持ち、労働管理の専門家としてどのような言葉を使えば分かりやすいか、どのような説明を行うことが有利かを判断することができます。

このような判断はAIが行うことは難しく、社労士ならではの仕事といえるでしょう。

このように、独占業務には社労士だからこそできる仕事が含まれています。

そのため、AIの進歩や行政手続きの簡素化が進んだとしても、社労士の独占業務はなくならないといえるでしょう。

※関連コラム「社労士とは?仕事内容や将来性・需要は?意味ない資格なのかも解説」

まとめ

このように、社労士の独占業務をすべてAIが代替することは難しいといえます。

社労士は「人」に関する専門家と言われます。

必ずしも定型化できないのが人であり、そこに社労士としての仕事の面白さと奥深さがあります。

今後も社労士の仕事は求められると考えられるため、社労士を目指してみてはいかがでしょうか。

社会保険労務士試験の合格を

目指している方へ

- 社会保険労務士試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの社会保険労務士試験講座を

無料体験してみませんか?

令和5年度のアガルート受講生の合格率28.57%!全国平均の4.46倍

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム

充実のサポート体制だから安心

お祝い金贈呈or全額返金など合格特典付き!

8月18日までの申込で20%OFF!

▶社会保険労務士試験講座を見る

約6.5時間分の労働基準法講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!公務員試験のフルカラーテキスト

一発合格者の勉強法が満載の合格体験記で、合格への最短ルートがわかる!

1分で簡単!無料!

▶資料請求して特典を受け取る

この記事の監修者 竹田 篤史講師

短期合格のノウハウをより多くの受講生に提供するため、株式会社アガルートへ入社。

これまで、ほぼ独学で行政書士試験、司法書士試験に合格し、社会保険労務士試験には一発で合格。

自らの受験経験で培った短期合格のノウハウを余すところなく提供する。

竹田篤史講師の紹介はこちら