測量士試験の難易度が高い理由とは?他資格とランキング形式で比較【令和7年(2025年)】

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

測量は非常に公益性が高く、測量作業ができるのは測量士と測量士補に限られています。

測量士は、測量の計画を作成することができる国家資格であり、公共事業となることが多い測量の分野では、なくてはならない非常に重要な資格になります。

測量士になる道はいくつかありますが、その1つが測量士試験の合格です。

学歴などの受験資格が特にないため、誰もが受験できる測量士試験。

測量士補試験と比較して情報が少ないですが、測量士になることは果たしてすごいことなのでしょうか。

このコラムでは、測量士試験の難易度や合格率を関連資格・勉強時間と比較して紹介いたします。

また、学習を効率的に進める方法も解説していきます。

測量士試験合格を

目指している方へ

- 自分に合う教材を見つけたい

- 無料で試験勉強をはじめてみたい

アガルートの測量士試験講座を

無料体験してみませんか?

約4時間の多角測量を含めた講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!測量士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記

割引クーポンやsale情報が届く!

1分で簡単お申込み

▶資料請求して特典を受け取る目次

測量士の難易度は高い

測量士の試験の難易度は、合格率が10%程度という非常に高いものとなっています。

その背景は、「測量技術」という高度に発達した分野について、最新の知見が必要であることと、実際の測量実務に則した問題が出題されることにあります。

また、測量という学問は、地理や数学の知識が応用されることが多々あります。

場合によっては多少難しい論点も含みますので、これも難易度を上げている原因の1つになっています。

測量士の難易度が高い3つの理由

測量士の難易度が高い理由がどこにあるのでしょうか。

理由1 測量技術の最新の知見が必要

測量技術は、今まさに日本のどこかで利用されており、そして、日々進化しています。

ICTの発展や、ドローン(UAV)をはじめとする新しい技術は、多くの研究と経験を経て、新しい測量技術として広く使われるようになります。

測量士試験は、こうした新しい測量技術からも出題されます。

他の法律系資格試験では、新しい論点などは比較的時期をおいて出題されることが多い印象ですが、測量士試験に出題される新しい測量技術は、それ自体が多くの研究と経験を経て技術として昇華されているため、改正された点(場合によっては改正を待たずに広く行われている技術なども)は、すぐに出題されるという特徴があります。

一方で、「陳腐化した技術及び使用頻度が少ない技術に関する問題」は出題されないと試験問題作成方針にあるため、問題の移り変わりが激しい特徴があります。

理由2 測量実務に則した問題が出題される

例えば、測量作業中に土砂災害の危険が発生する可能性がある現場で作業をする場合、事前にどのような対策をとるべきか?のような実際の測量実務に則した問題が出題されます。

測量士は、測量の計画を作成することができる資格であるため、こうした計画を作成するうえで必要な問題が出題されるわけです。

もっとも、常識の範囲内で答えられる問題も多くありますが、測量士の午後試験は記述式のため、選択肢から選ぶのではなく、自分で考えて書き起こす必要がある問題もあります。

理由3 地理や数学の知識が応用される

地理の分野は、地図の投影をはじめ、地理情報システムなど比較的高度なものが出題されます。

一方、数学の分野は、比較的幅広く出題されますが、多くの方は「行列」について難しいと感じることが多い印象です。

特別高度な知識は要求されませんが、それら知識を「使って」測量の問題を解けるようにしなければなりません。

測量士の難易度を大学の偏差値で例えると?

測量士の難易度を大学の偏差値に例えると、下記表となります。

測量士の場合は、日東駒専と同じくらいの難易度であると言えます。

また、測量士と関連する資格となる「土地家屋調査士」と比べると、難易度は低いことがわかります。

| 大学 | 偏差値 | 試験 |

| 東京大学・京都大学 | 68~ | 司法試験・予備試験 |

| 慶應大学・早稲田大学・上智大学 | 65~67 | 不動産鑑定士・司法書士・弁理士 |

| 明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学 | 60~64 | 土地家屋調査士・中小企業診断士・社労士・行政書士・技術士二次試験・通関士・マンション管理士・ケアマネジャー |

| 日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学 | 55~56 | 技術士一次試験・宅建・測量士・管理業務主任者・社会福祉士・インテリアコーディネーター |

測量士の合格率は?:令和7年(2025年)は40.2%

測量士試験の合格率は、例年では10%前後となっており、いわゆる難関資格となっています。

令和7年(2025年)の合格率は40.2%でした(前年度は13.0%)。

昨年度より約1000人合格者が多く、結果的に例年より高い合格率となりました。

測量士試験の難易度の高さの要因は、何より「測量士試験に関する教材が少ないが故に独学層が多い」ことにあると考えています。

というのも例えば、アガルートアカデミーの測量士講座を利用された受講生の方の合格率は、令和7年試験で87.64%と高い値となっています。

絶対評価の試験ですので、問題の難易度に合格率が左右されますが、過去問をすべて理解していれば確実に合格点以上の点数が取れる試験です。

合格するためには、捨て問を多く残したまま試験を受験する(すべての過去問を理解していない)ことがないようにしましょう。

| 年 | 受験者数(人) | 最終合格者数(人) | 最終合格率 |

| 令和7年 | 3,703 | 1,487 | 40.2% |

| 令和6年 | 3,717 | 485 | 13.0% |

| 令和5年 | 3,667 | 379 | 10.3% |

| 令和4年 | 3,194 | 460 | 14.4% |

| 令和3年 | 2,773 | 498 | 18.0% |

| 令和2年 | 2,276 | 176 | 7.7% |

測量士の合格率を関連資格とランキング形式で比較!

合格率で見る測量士試験の難易度ランキング

- 1位:土地家屋調査士 9~10%

- 2位:測量士 10%前後

- 3位:行政書士 11%前後

- 4位:測量士補 30%前後

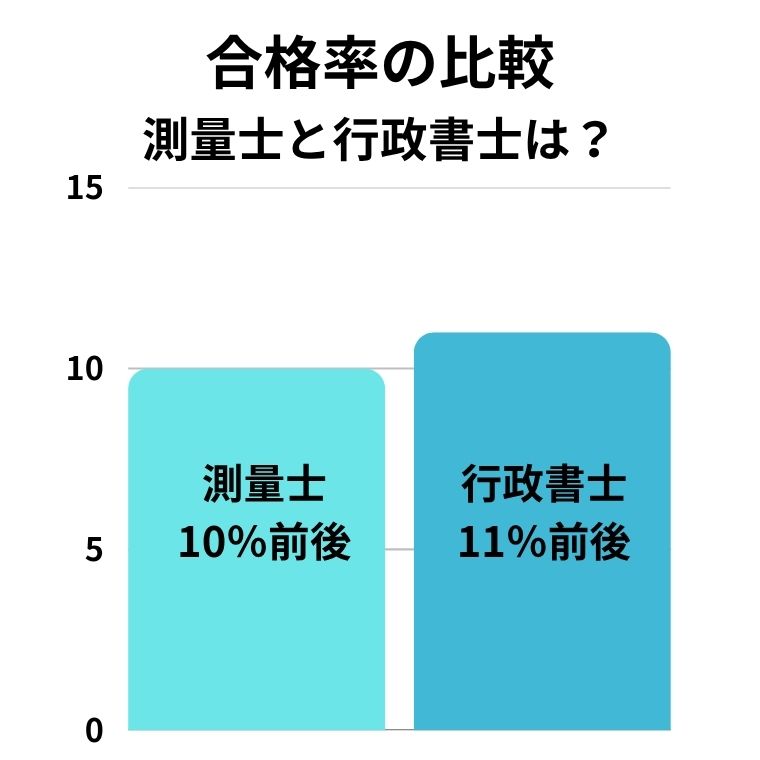

行政書士との比較

測量士の合格率は例年10%程度ですが、合格率が類似している「行政書士」よりも難易度は高いです。

最新の令和6年の合格率は13.0%となり、その前年度は10.3%となります。

これは、受験生の層が要因です。

他資格と比較すると幅広い方が受験される行政書士試験よりも、測量に関する業務に従事し必要に迫られて受験する測量士試験の方が、受験生全体のレベルが高い印象があります。

【行政書士の直近5年の表】

| 年 | 受験者数(人) | 最終合格者数(人) | 最終合格率 |

| 令和6年 | 47,785 | 6,165 | 12.90% |

| 令和5年 | 46,991 | 6,571 | 13.98% |

| 令和4年 | 47,850 | 5,802 | 12.13% |

| 令和3年 | 47,870 | 5,353 | 11.2% |

| 令和2年 | 41,681 | 4,470 | 10.7% |

一方、関連する資格試験の合格率とも比較してみましょう。

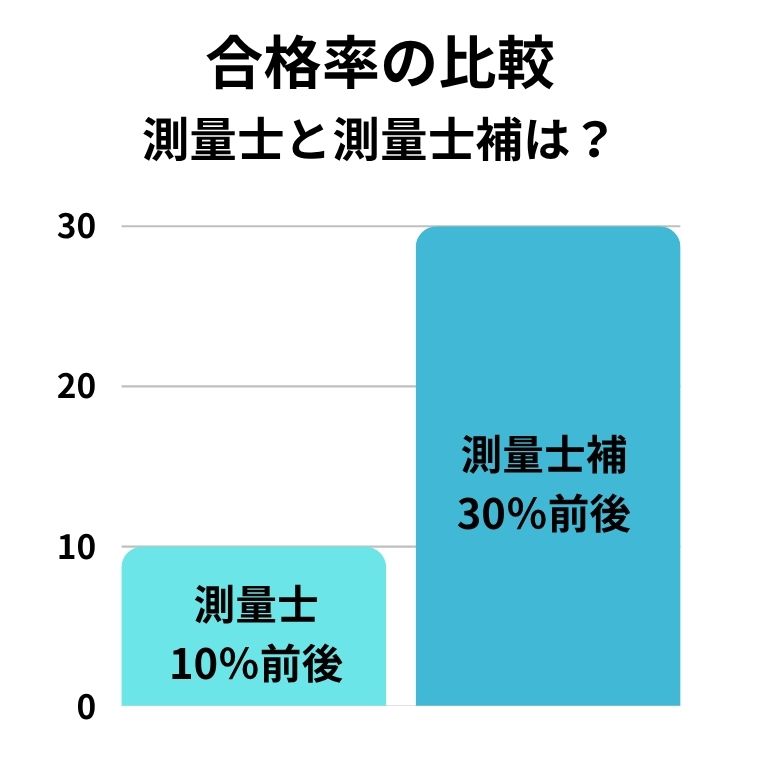

測量士補との比較

まず、測量士補です。測量士補の合格率は例年30%前後です。

令和7年の合格率は51.2%、その前年度は31.4%となります。

測量士と比較すると、択一式問題だけが出題され、試験に関連する過去問集やテキストなどが多く出版されていますので、相対的に高い合格率となっています。

【測量士補の直近5年の表】

| 年 | 受験者数(人) | 最終合格者数(人) | 最終合格率 |

| 令和7年 | 13,363 | 6,837 | 51.2% |

| 令和6年 | 13,633 | 4,276 | 31.4% |

| 令和5年 | 13,480 | 4,342 | 32.2% |

| 令和4年 | 12,556 | 5,540 | 44.1% |

| 令和3年 | 12,905 | 4,490 | 34.8% |

土地家屋調査士との比較

土地家屋調査士試験は、測量士試験と異なり合格者数が決まっている相対評価の試験です。

ですので単純に比較することはできませんが、土地家屋調査士の合格率も測量士と類似する例年10%前後となっています。

令和6年の合格率は11.00%となり、前年度は9.66%となります。

【調査士の直近5年の表】

| 年 | 受験者数(人) | 最終合格者数(人) | 最終合格率 |

| 令和6年 | 4,589 | 505 | 11.00% |

| 令和5年 | 4,429 | 428 | 9.66% |

| 令和4年 | 4,404 | 424 | 9.62% |

| 令和3年 | 3,859 | 404 | 10.47% |

| 令和2年 | 3,785 | 392 | 10.36% |

測量士試験の合格に必要な勉強時間は?

前述したように、測量士試験に合格するためには、何より捨て問を作らず過去問をすべて理解するのが重要です。

これはアガルートアカデミーの測量士講座を受講された方の合格者インタビュー等でヒアリングした結果ですが、一般的には300時間ほどで、過去問をすべて理解するために必要な講義の視聴と過去問の反復が完成します。

また、測量士補試験の学習を経験していれば、試験範囲が大まかに同じであるため、測量士試験の合格に必要な学習時間はより短縮することができるでしょう。

特に、アガルートアカデミーの測量士講座は、同アガルートアカデミーの測量士補講座を学習された方でしたら、大きな短縮を望むことができます。

測量士補試験の勉強が測量士試験に良い影響を与える

測量士補試験の学習経験は、特に、測量士試験に非常に良い影響を与えます。

というのも、どちらも試験範囲は(大まかには)同じであり、測量士試験は、測量士補試験を深く多面的に掘り下げた出題となるからです。

測量士補試験の学習をしていれば、全体を学習した経験があることになるため、測量士の学習も常に全体と部分を意識しながら学習を進めることができるでしょう。

また、いわゆる計算問題についても、多くはありませんが、共通する出題もあります。

測量士の勉強を有利に進めるために

とはいえ、やはり測量士試験も「試験」の1つです。

過去問の学習が重要なのは言うまでもありません。

測量士試験の過去問やテキストの購入を検討している方は、以下の記事が参考になります。

※関連記事:【2025年】測量士試験におすすめのテキスト・参考書・問題集6選!独学にも最適

ここでは、いままでの難しい理由に合わせる形で、学習方法について触れていきます。

方法1 測量技術の最新の知見を得る

やみくもに過去にさかのぼり、多くの過去問を解くのは非効率です。

それよりも、時流に沿った問題を多く解き、実際に皆さんが受験される年度に出題される問題に触れるべきです。

また、法改正や新しい測量技術については、過去問に出題されていないものが新規に出題されるため、そうした情報に広くアンテナを張ることも重要です。

方法2 実際の測量作業をイメージしながら学習を進める

必ずしも測量の実務を経験している方が有利というわけではありませんが、実際の測量作業をイメージしつつ、学習を進めていく必要があります。

また、過去問の解説書には解答例もありますが、その解答例だけで満足せず、他の方法も考えてみると応用力がつくでしょう。

方法3 知識とともに解答方法を身につける

地理や数学の知識を知っているだけでは解答力に繋がらず、それらの知識を「測量」に使えるかどうかが重要です。

ですので、苦手意識を持たず、場合によっては深入りせず、「答えが出せれば良い」と割り切り、解答方法を吸収していく必要もあります。

逆に、そういう割り切りがなければ、幅広い分野について一定の解答力を養うのに時間がかかり過ぎてしまいます。

まとめ

この記事では、合格率を関連資格や勉強時間と比較して測量士試験の難易度を紹介いたしました。

以上を踏まえ、示した対処を常に意識をしながら、過去問を中心とした学習をしていくと良いでしょう。

また、予備校を利用するのでなければ、測量については実務書・専門書が豊富にありますので、ピンポイントでそうした書籍・知識に触れてみるのもよいでしょう。

測量士試験合格を

目指している方へ

- 測量士試験に合格できるか不安

- 勉強をどう進めて良いかわからない

- 勉強時間も費用も抑えたい

アガルートの測量士試験講座を

無料体験してみませんか?

約4時間の多角測量を含めた講義が20日間見放題!

実際に勉強できる!測量士試験対策のフルカラーテキスト

合格者の勉強法が満載の合格体験記

割引クーポンやsale情報が届く!

1分で簡単!無料

▶資料請求して特典を受け取る

豊富な合格実績!

令和7年度のアガルート受講生の合格率87.64%!

追加購入不要!これだけで合格できる

カリキュラム

充実のサポート体制だから安心

合格特典付き!

会員20万人突破記念!

全商品5%OFF!

この記事の著者 中山 祐介 講師

2008年 法政大学 文学部地理学科 卒業

2010年 東京都立大学 大学院 都市環境科学研究科 修了

2012年 土地家屋調査士試験を全国1位で合格(択一1位・書式2位)

2013年 測量士 登録

2014年 行政書士試験 合格

2015年 特定行政書士考査 合格

独学で土地家屋調査士試験全国総合1位合格の同試験を知り尽くした講師。

「すべての受験生は独学である」の考えのもと、講義外での学習の効率を上げ、サポートするための指導をモットーに、高度な知識だけでなく、自身の代名詞でもある複素数による測量計算([中山式]複素数計算)など、最新テクニックもカバーする講義が特徴。日々、学問と指導の研鑽を積む。