【2024年】中小企業診断士試験の試験日程・内容・申し込み方法は?受験料も解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

試験対策においては、試験範囲の勉強はもちろん、試験の概要について理解しておくことがとても大切ですよね。

このコラムでは、中小企業診断士試験の概要や試験日・申し込み方法について整理して紹介します。

試験対策を効率的に進めるためにしっかりとチェックしておきましょう。

目次

中小企業診断士試験とは

中小企業診断士試験とは、その名の通り、中小企業診断士として十分な専門知識があるかを問われる試験です。

中小企業の経営課題にアプローチし、課題解決に向けたアクションを行うのが中小企業診断士です。

経営課題の解決には、専門的かつ幅広い知識が問われることは言うまでもありません。

そのため中小企業診断士試験では、経営に関するさまざまな知識が問われます。

試験は年に1回、例年8月頃から一次試験がスタートします。

試験に合格するためには、一次試験と二次試験の両方を通過する必要があります。

一次試験は筆記試験のみですが、二次試験は筆記試験と口述試験の二部構成となっていることに注意してください。

一次試験では経済学や財務・会計、経営理論といった範囲から幅広い専門知識を「知っている」かどうかが問われます。

一方、二次試験では、中小企業の経営課題の具体例を題材に、幅広い専門知識を「活かせる」かどうかが問われます。

一次試験の出題範囲を十分に知識として定着したうえで、実務スキルとして発揮できる応用力が問われると言えますね。

以上のような狙いがあるため、二次試験は一次試験合格者のみが受験資格を手に入れることができます。

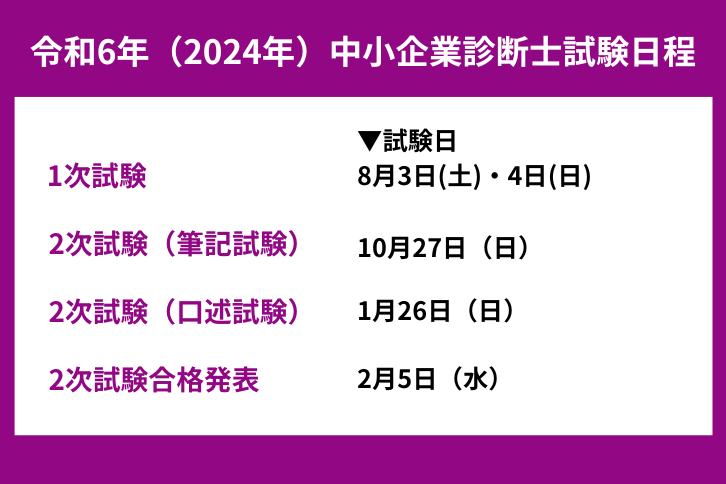

2024年中小企業診断士の試験日程・申し込みスケジュールは?

2024年中小企業診断士の試験日程や申し込みスケジュールは、以下のとおりです。

| 受験資格 | なし(学歴、年齢、国籍等による制限はなく、誰でも受験できます) |

| 受験手数料 | 1次試験:14,500円 2次試験:17,800円 |

| 試験スケジュール | 【1次試験 申込書配布・受付】2024年4月25日(木)~5月29日(水) 【1次試験】2024年8月3日(土)・4日(日) 【1次試験合格発表】2024年9月3日(火) 【2次試験 申込書配布・受付】2024年8月23日(金)~9月17日(火) 【2次試験(筆記試験)】2024年10月27日(日) 【筆記試験合格発表】2025年1月15日(水) 【2次試験(口述試験)】2025年1月26日(日) 【2次試験合格発表】2025年2月5日(水) |

| 受験地 | 【1次試験】札幌・仙台・東京・名古屋・金沢・大阪・広島・四国・福岡・那覇 【2次試験】札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡 |

中小企業診断士試験における1次試験には、受験資格がありません。

受験手数料を支払えば、誰でも受験できます。

中小企業診断士試験における1次試験の試験日は2024年8月3日(土)・4日(日)です。

2次試験の筆記試験は2024年10月27日(日)、口述試験は2025年1月26日(日)に行われます。

また、1次試験は全国10都道府県で実施されますが、2次試験の受験地は、7都道府県です。

2次試験は、1次試験に比べて受験地の選択肢が限られているため、遠方にお住まいの方は、事前に交通手段や宿泊地などの確保を行いましょう。

1次試験の日程・スケジュール・時間割

中小企業診断士試験の一次試験では、前述したように経営課題の発見と解決に向けて必要な専門知識が問われる内容です。

経営学はもちろん、経済や会計といった企業経営の関連知識についても問われます。

中小企業の経営において、経済全体の動きを理解したり、組織に出入りするお金の流れを把握したりすることが非常に大切なため、それぞれが試験科目として設けられています。

令和6年度(2024年度)中小企業診断士試験の一次試験の概要については以下のとおりです。

| 申込み期間 | 令和6年4月25日(木)~5月29日(水) |

| 試験日 | 令和6年8月3日(土)・4日(日) |

| 合格発表日時 | 令和6年9月3日(火)午前10時以降*1 |

| 試験形式 | 筆記試験(多肢選択式) |

| 受験料 | 14,500円 |

ここからは、一次試験を受けるにあたって知っておきたい詳細な情報についてひとつずつチェックしていきましょう。

日程・科目の時間割・配点

中小企業診断士試験の1次試験は、令和6年8月3日(土)と8月4日(日)の2日間で行われます。

2024年度の詳細な試験時間割は以下の通りです。

| 月日 | 試験時間 | 試験科目 | 配点 |

| 8月3日(土) | 9:50 ~ 10:50(60分) | A経済学・経済政策 | 100点 |

| 11:30 ~ 12:30(60分) | B財務・会計 | 100点 | |

| 13:30 ~ 15:00(90分) | C企業経営理論 | 100点 | |

| 15:40 ~ 17:10(90分) | D運営管理 ( オペレーション・マネジメント ) | 100点 | |

| 8月4日(日) | 9:50 ~ 10:50(60分) | E経営法務 | 100点 |

| 11:30 ~ 12:30(60分) | F経営情報システム | 100点 | |

| 13:30 ~ 15:00(90分) | G中小企業経営・中小企業政策 | 100点 |

一次試験は計7科目で構成され、受験者は2日間続けて受験することになります。

各科目の配点は100点で、7科目計700点満点です。

1次試験の開始時間・着席時間

1次試験の試験開始時間は、8月3日(土)、8月4日(日)のどちらも、9時50分です。

試験室の掲示・入室は、午前8時50分からの予定なので、それより早い時間に行っても入室できない可能性があるため、注意しましょう。

また9時50分からの試験を受ける人は、試験開始30分前の9時20分までには入室して着席する必要があります。

1限目の「経済学・経済政策」を受験する人は、9時20分までには、必ず着席するようにしましょう。

なお2時限目以降については、試験開始15分前までに入室し、着席する必要があります。

受験資格

一次試験の受験資格はありません。

年齢、学歴、実務経験等に一切制限がなく、受験料を支払うことで中小企業診断士試験にチャレンジすることができます。

合格基準

一次試験に合格するためには、以下の2つをいずれも満たす必要があります。

1.総点数の 60%以上を得点する

2.全科目で満点の 40%以上を得点する

一次試験は計700点満点のため、まずはその60%以上、つまり420点以上の得点を残す必要があります。

そのうえで、全科目で40%以上、つまり40点以上を得点することが合格基準です。

2次試験(筆記)の日程・スケジュール

続いては、二次試験(筆記試験)の試験概要について整理します。

二次試験(筆記試験)では、一次試験で問われる経営に関する知識を実践の場で活用し、経営課題を解決に向かわせるスキルがあるかどうかが問われます。

そのため、中小企業の経営状態を診断したり、その結果をふまえた助言をしたりする実務スキルが試験科目となっています。

| 申込期間 | 令和6年4月25日(木)~5月29日(水) |

| 筆記試験日 | 令和6年8月3日(土)・4日(日) |

| 合格発表(筆記) | 令和6年9月3日(火)*2 |

| 口述試験日 | 令和7年1月26日(日) |

| 合格発表(口述) | 令和7年2月5日 (水)*2 |

| 試験形式(筆記) | 筆記試験 |

| 試験形式(口述) | 口述試験(面接) |

| 受験料 | 17,800円 |

日程・科目の時間割・配点

中小企業診断士試験の2次試験(筆記試験)は、令和6年10月27日(日)に行われます。

時間割などの詳細は、まだ公開されていません。

※2024年8月23日(金)公開予定

受験資格

二次試験を受験するには、一次試験で合格することが必須となっています。

詳しくは以下のいずれかに該当する場合に、二次試験の受験資格が与えられます。

- 同年度の一次試験合格者

- 前年度の一次試験合格者

- 全前年度の一次試験合格者のうち、前年度の二次試験を受験しなかった者

- 平成12年度以前の一次試験合格者(一度のみ)

合格基準

二次試験(筆記試験)に合格するためには、一次試験と同様に以下の2つをいずれも満たす必要があります。

- 総点数の60%以上を得点する

- 全科目で満点の40%以上を得点する

二次試験の筆記試験で以上2つを満たし、さらに口述試験での合格基準を満たすことで、中小企業診断士試験の合格をつかみとることができます。

2次試験(口述)の日程・スケジュール

二次試験(口述試験)は面接形式で行われます。

中小企業の経営状態を診断したり、その結果をふまえた助言をしたりする能力について評価されます。

二次試験(筆記試験)の事例などを題材として面接官から質問されます。

なお、面接は1人当たり約10分間の個人面接で実施されることを理解しておいてくださいね。

※関連コラム:中小企業診断士の口述試験とは?面接で聞かれる内容と対策

日程・時間割・配点

口述試験は令和7年1月26日(日)に行われます。合格発表日は令和7年2月5日 (水)です。

受験資格

筆記試験と同様に、まずは一次試験合格者であることが前提条件です。

加えて、二次試験の「筆記試験において相当の成績を修める」ことが必要となります。

ここでは「相当の成績」を、前述した二次試験(筆記試験)の合格基準と考えて良いでしょう。

合格基準

口述試験では「評定が60%以上」であることが合格基準として設けられています。

面接官による評価が行われるため、明確な評価基準を知ることはできません。

しかし、試験概要にもある「中小企業の診断及び助言に関する能力」を、面接官とのコミュニケーションで発揮することが評定を上げるために最も大切と言えるでしょう。

合格発表

口述試験の合格発表、つまり中小企業診断士試験の合格発表は令和7年2月5日 (水)に行われます。

合格者の受験番号が「一般社団法人 中小企業診断協会」のHPに掲載されます。

また、合格者には合格証書が郵送されます。

申し込み期間・方法

本章では、中小企業診断士試験の申込に関する情報を、お伝えします。

まずは一次試験・二次試験それぞれの申込期間についてです。

一次試験:令和6年4月25日(木)~5月29日(水)

二次試験:令和6年8月23日(金)~9月17日(火)

それぞれ1ヶ月程度の申込期間が設定されていますね。

ここからは一次試験・二次試験それぞれの申込方法について確認していきます。

(※令和6年度の申し込み方法は未発表のため、令和5年度の例を紹介しています)

一次試験の申込方法

必要書類の入手

初めて試験を受ける場合、まずは「試験案内」と「受験申込書」を入手する手続きからスタートしましょう。

書類入手の方法は次の2通りです。

・郵送による書類請求

受験する地区の試験係、または一般社団法人中小企業診断協会あてに書類請求を行います。

封筒に「中小企業診断士第1次試験案内請求」と記載し、返信用封筒を同封することを忘れないようにしましょう。

なお、郵送による書類請求の請求期間は、通常の書類配布期間より短いことに注意してください。

令和5年では、請求期間の最終日「必着」となっていました。

・窓口での受け取り

受験地区の8地区または一般社団法人中小企業診断協会の窓口で書類を入手する方法もあります。

なお、窓口の受付時間は平日9:00〜17:00となっています。

時間に余裕をもって窓口に足を運びましょう。

受験申込書の提出

書類を入手できたら、受験申込書を提出するステップにうつりましょう。

必要事項を記入し、受験申込書をゆうちょ銀行または郵便局に提出します。

受験申込書の提出とともに、受験料の払込みを行うことになります。

なお、受験料の払込みはATMでも可能ですが、払込用紙をATMに挿入して行う「払込書でのご送金」を選択することに注意しましょう。

受験票・写真票の準備

受験申込書を提出し受験料の払込みができたら、追って受験者の自宅へ受験票・写真票が送付されます。

それぞれの内容に誤りがないかを確認すること、そして写真票へ写真を貼り付ける作業をしておきましょう。

そして試験当日に受験票・写真票を忘れずに持参してください。

二次試験の申込方法

一次試験に合格したら、一次試験の合格証書とともに試験案内・受験申込書が郵送されます。

内容を確認したら、一次試験と同様の手続きを行いましょう。

まずは受験申込書を記入し、受験料の払込手続きを行ってください。

受験料の払込が完了したら、例年10月前半に受験票・写真票が郵送されます。

内容に誤りがないことを確認し、写真票へ写真を貼り付け、試験当日に持参してくださいね。

試験の難易度について

試験の難易度については、近年の試験結果を参考に検討していきます。

以下は公表されている最新データをもとに、中小企業診断士試験の一次試験、二次試験(筆記試験)、二次試験(口述試験)それぞれの合格率を整理したものです。

| 年度 | 一次試験 | 二次試験(筆記試験) | 二次試験(口述試験) |

| 2023年度 | 29.6% | 18.9% | 99.9% |

| 2022年度 | 28.9% | 18.7% | 99.6% |

| 2021年度 | 36.4% | 18.3% | 99.7% |

| 2020年度 | 42.5% | 18.4% | 99.9% |

| 2019年度 | 30.2% | 18.3% | 99.7% |

| 2018年度 | 23.5% | 18.8% | 99.9% |

二次試験(筆記試験)…<第2次試験>より「受験者数②÷口述試験を受験する資格を得た者」

二次試験(口述試験)…<第2次試験>より「口述試験を受験する資格を得た者÷試験合格者数」として計算しています。

一次試験の合格率は年度によってばらつきがありますが、20〜40%程度で推移しています。

合格をつかめるのは受験者の半数以下のため、難易度は決して低くありません。

一次試験の合格率が低い要因は、主に次の2つと考えられます。

一次試験の7科目それぞれが専門科目であること、そして総得点のボーダーラインだけでなく全科目でボーダーラインが設けられていることです。

専門的な科目すべてにおいて一定レベルの知識を発揮することが求められるのが一次試験です。

二次試験になると、筆記試験の合格率がさらに低く推移していることが読み取れます。

例年20%以下の合格率が続いており、難易度の高い試験であることは言うまでもありません。

専門知識を有していることは大前提で、それらの知識を応用する実践スキルが問われるため合格率が低くなっていると考えられます。

できるだけ多くの実践的な課題に触れ、自身の知識をアウトプットできるように訓練しておくことが求められるでしょう。

筆記試験の合格率が低い一方で、口述試験の合格率は非常に高くなっています。

例年99%以上を推移していることから、二次試験の筆記試験を通過したほぼ全員が合格をつかみとっていることが理解できます。

口述試験の高い合格率の要因としては、同じく二次試験の筆記試験と問われる内容が似ていることが挙げられます。

二次試験は筆記試験・口述試験いずれにおいても「中小企業の診断及び助言に関する能力」が問われています。

筆記試験を通過できるということは、口述試験で評価される能力を持っていることを表していると考えられます。

そのため、二次試験の筆記試験合格者はおのずと口述試験も通過できると言えるでしょう。

中小企業診断士の科目免除・科目合格制度とは

中小企業診断士試験の一次試験には、科目免除制度と科目合格制度があります。

本章ではそれぞれの制度について解説しますので、試験を有利に進めるためにチェックしてみてください。

科目免除制度

特定資格を保有していることなどを条件に、一次試験の試験科目が一部免除される制度です。

免除対象になる科目は4科目あり、それぞれに免除の条件が設定されています。

科目免除対象者の例と免除される試験科目の組み合わせは以下のとおりです。

| 科目免除対象者(例) | 免除される試験科目 |

| ・経済学で博士課程取得者・不動産鑑定士の有資格者 | 経済学・経済政策 |

| ・公認会計士の有資格者・税理士の有資格者 | 財務・会計 |

| ・弁護士の有資格者・司法試験合格者 | 経営法務 |

| ・技術士の有資格者(情報工学部門登録者)・情報処理技術者試験合格者(情報処理システム監査区分など) | 経営情報システム |

科目免除対象者に該当する場合、科目免除を申請する必要があります。

科目免除対象であることを示す証明書類と「科目免除申請書」を受験申込の際に提出しましょう。

科目合格制度

一次試験の試験科目ごとに合格基準が設けられ、その基準をクリアすることで「科目合格」の資格を得ることができるのが中小企業診断士試験の科目合格制度です。

一次試験の科目合格基準は「満点の60%」を基準として試験委員会が相当と認めた得点比率です。

科目合格の有効期間は2年間です。

つまり、ある科目で科目合格となった場合は、翌年度と翌々年度の一次試験でその科目が免除されます。

ただし、一次試験に合格した場合は、それまでの科目合格による科目免除はなくなることに注意してください。

【アンケート結果】中小企業診断士試験を受験する人の年齢は?

中小企業診断士試験を受験するにあたって、受験者の年齢層も気になるのではないでしょうか。

自分の年齢で受験している人数について、知っておきたいですよね。

アガルート受講者にアンケートを取ったところ、30~40代の受験者が約70%を占めていました。

| 年齢 | 割合 |

| 20代前半 | 4.6% |

| 20代後半 | 9.1% |

| 30代前半 | 18.2% |

| 30代後半 | 13.6% |

| 40代前半 | 22.7% |

| 40代後半 | 18.2% |

| 50代前半 | 4.6% |

| 50代後半 | 4.6% |

| 60代以上 | 4.6% |

特に40代前半が一番多く、20代や50代以降は比較的少ない傾向にありました。

ただし中小企業診断士試験には受験資格がありません。

何歳からでも試験に挑戦できるので、あくまで年齢は参考程度にしましょう。

<アンケート調査概要>

調査概要:アガルートの中小企業診断士講座受講生を対象としたアンケート

調査対象:アガルートの中小企業診断士講座を利用し、令和5年度中小企業診断士試験を受験した受講生

【アンケート結果】中小企業診断士試験を受験する人の職業形態は?

中小企業診断士試験を受験する人が、どのような職業で働いているのか気になる人もいるでしょう。

ここでは、アガルート受講生の職業形態をご紹介します。

会社員として働いている人が一番多く、受講生の半数以上を占めていました。

| 職業形態 | 割合 |

| 会社員 | 54.6% |

| 公務員 | 13.6% |

| 団体職員 | 13.6% |

| 自営業 | 4.6% |

| 会社役員 | 4.6% |

| 学生 | 4.6% |

| 主夫/主婦 | 4.6% |

ただし公務員や団体職員、自営業など、職業形態は幅広いです。

受験資格に学歴や経歴はありませんので、どんな職業に就いている人でも挑戦できます。

<アンケート調査概要>

調査概要:アガルートの中小企業診断士講座受講生を対象としたアンケート

調査対象:アガルートの中小企業診断士講座を利用し、令和5年度中小企業診断士試験を受験した受講生

まとめ

本コラムでは、中小企業診断士試験の概要や試験日・申し込み方法について整理しました。

受験にあたってのノウハウを一気に整理して、受験をスムーズに進めてくださいね。

関連コラム:中小企業診断士とは?仕事内容や取得のメリット・なるまでの流れを詳しく解説

中小企業診断士講座の受講生を対象としたアンケート調査概要

| アンケート概要 | 中小企業診断士試験講座の受講者アンケート |

|---|---|

| 調査方法 | アガルートアカデミー内でのアンケート調査 |

| 調査対象 | アガルートの中小企業診断士講座を利用し、 令和5年度中小企業診断士試験を受験した受講生 |

| 調査対象者数 | 22名 |

| 調査対象地域 | 日本国内 |

アンケート回答者の年齢

| 年齢 | 割合 |

| 20代前半 | 4.6% |

| 20代後半 | 9.1% |

| 30代前半 | 18.2% |

| 30代後半 | 13.6% |

| 40代前半 | 22.7% |

| 40代後半 | 18.2% |

| 50代前半 | 4.6% |

| 50代後半 | 4.6% |

| 60代以上 | 4.6% |

アンケート回答者の職業形態

| 職業形態 | 割合 |

| 会社員 | 54.6% |

| 公務員 | 13.6% |

| 団体職員 | 13.6% |

| 自営業 | 4.6% |

| 会社役員 | 4.6% |

| 学生 | 4.6% |

| 主夫/主婦 | 4.6% |